脱炭素が妄想であることを示す図4選

HiddenCatch/iStock

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。

どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。

2050年に脱炭素なんて出来っこありません、ということを端的に示すものだ。

1. 太陽・風力は増えたといってもごく僅か

世界のエネルギー供給は増え続けている。太陽・風力が増えたといってもまだごくわずかだ(図の縦軸は10億石油等価トン/年)。世界は圧倒的に化石燃料に頼っている:

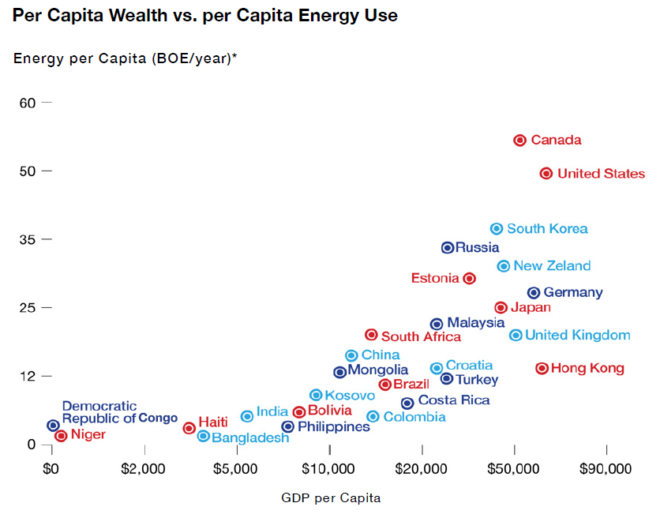

2. 所得上昇でエネルギーは増える

世界のエネルギー供給が増え続けているのは、所得が上昇するにつれて、一人当たりのエネルギー消費が増えるからだ。つまりこれからもどんどん増える。

世界中の多くの人々がより豊かになると、より良い医療から車や休暇まで、他の人々がすでに持っているものを欲しがるようになる。裕福な国に住む10億人は、世界の他の60億人に比べて、一人当たり5倍以上のエネルギーを使用している。裕福な国では、国民100人当たり80台の車が走っているが、他の地域では100人当たり数台しかない。世界人口の80%以上がまだ一度も飛行機に乗っていない。

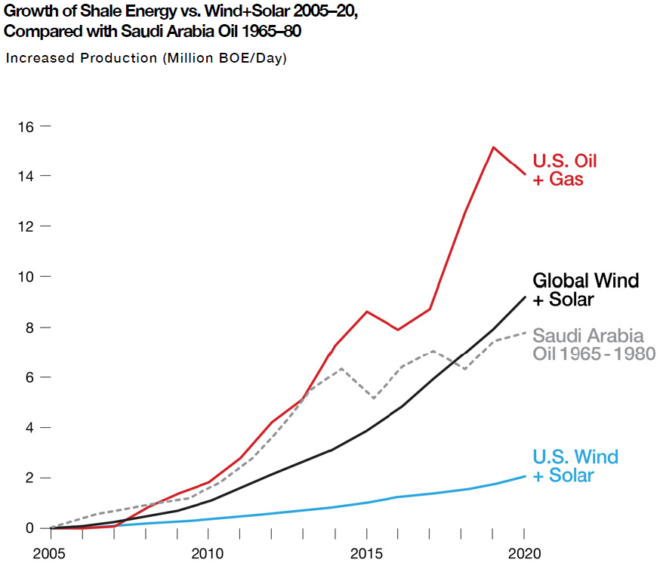

3. シェール革命の方が太陽・風力より急激だった

太陽・風力発電が急激に拡大してきたとよく宣伝されるが、じつはシェールガス・オイルの拡大の方が急激で規模も大きかった。過去20年で革命が起きたのは再生可能エネルギーよりもむしろ化石燃料の方だった。

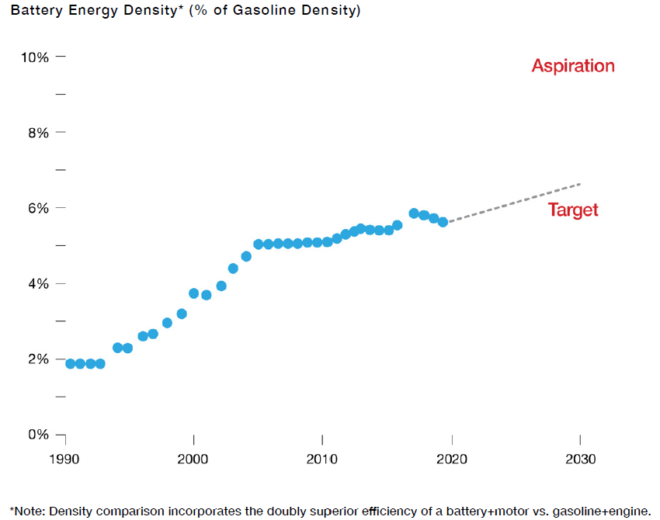

4. バッテリーは当分ガソリンに追いつけない

バッテリー未来予測として、半導体の「ムーアの法則」になぞらえて、指数関数的に性能が改善するようなことがよく言われるが、現実にはそんなことは起きていない。

図はバッテリーのエネルギー密度をガソリンと比べたもので、6%以下のところで停滞が続いている(なおこのエネルギー密度の比較は、電気自動車のモーターがガソリン自動車のエンジンよりも効率が高いことを考慮している。それでもこの程度、ということ):

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

COP27が終わった。筆者も後半1週間、エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連「気候変動枠組条約」締約国会合であるCOPの場に参加してきたが、いろいろな意味でCOPの役割が変貌していることを痛感するとともに、

-

東日本大震災からはや1年が経過した。昨年の今頃は首都圏では計画停電が実施され、スーパーの陳列棚からはミネラルウォーターが姿を消していた。その頃のことを思い返すと、現在は、少なくとも首都圏においては随分と落ち着きを取り戻した感がある。とはいえ、まだまだ震災後遺症は続いているようだ。

-

メタンはCO2に次ぐ温室効果ガスとして知られている。IPCC報告を見ると、過去、CO2による温暖化が約0.8℃だったのに対してメタンは約0.5℃の温暖化を引き起こした、としている(下図の左から2番目のMethane)。

-

ロシアからの化石燃料輸入に依存してきた欧州が、ロシアからの輸入を止める一方で、世界中の化石燃料の調達に奔走している。 動きが急で次々に新しいニュースが入り、全貌は明らかではないが、以下の様な情報がある。 ● 1週間前、イ

-

ご存じの方も多いと思いますが、先月末にビル・ゲイツ氏が気候変動対策への主張を転換しました。 ビル・ゲイツ氏、気候変動戦略の転換求める COP30控え | ロイター 米マイクロソフト創業者で慈善活動家のビル・ゲイツ氏は28

-

はじめに トリチウム問題解決の鍵は風評被害対策である。問題になるのはトリチウムを放出する海で獲れる海産物の汚染である。地元が最も懸念しているのは8年半かけて復興しつつある漁業を風評被害で台無しにされることである。 その対

-

北海道はこれから冬を迎えるが、地震で壊れた苫東厚真発電所の全面復旧は10月末になる見通しだ。この冬は老朽火力も総動員しなければならないが、大きな火力が落ちると、また大停電するおそれがある。根本的な問題は泊原発(207万k

-

先週、アップルがEV開発を中止するというニュースが世界中を駆け巡りました。EVに関してはベンツも「30年EV専業化」戦略を転換するようです。国レベルでも2023年9月に英スナク首相がEV化を5年遅らせると発表しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間