台風を温暖化のせいにして騒ぐより治水対策を進めるべき

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム

東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。

東日本台風は死者・行方不明者85名を出し、大きな被害をもたらした。しかし特筆すべきは、カスリーン台風に比べると遥かに被害が少なく済んだことだ。

1947年のカスリーン台風は死者・行方不明者1930人を出した。利根川は決壊し、広大な面積が浸水した(図1)。

図1 カスリーン台風による浸水地域 出典:江戸川区資料

カスリーン台風以来、「その再来に備える」ということが、利根川水系での治水事業の目標だった。

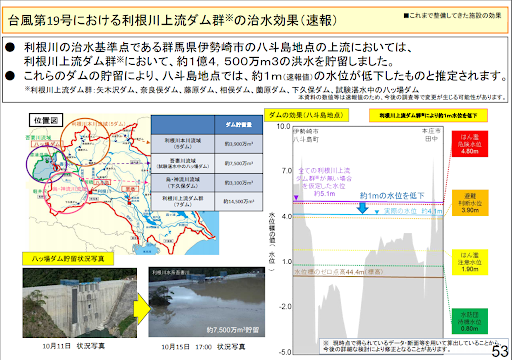

今回、大規模な水害に至らなかったのは、八ッ場ダムなどの整備が奏功したからだ。(図2)

図2 ダムの治水効果 出典:国土交通省資料

そのわりに、治水事業に当たった人々に対する感謝の声があまり聞かれないのは残念である。全員起立して一斉拍手をしたいほどだ!

対照的に、東日本台風を地球温暖化のせいにする意見はよくメディアで見られた。だがこれは全く根拠が無い。

カスリーン台風は1947年の台風であり、地球温暖化などもちろん関係なかった。

統計的に有意ではないけれども、仮に、気温が上昇すれば雨量が増えるというクラウジウス・クラペイロン関係によって大雨が増えたと想定しても、たいした増加ではない。過去100年の日本付近の気温上昇は0.73℃だったから、カスリーン台風のあった1947年から今日までの日本の気温上昇は0.53℃、これによる降水量の増加は3.7%に過ぎない。(計算については拙稿の項目4, 7, 8, 9を参照)。

メディアだけではなく、国土交通省も防災白書で「自然災害が激甚化」していると書いているが、これが誤りであることは以前書いた。

他方で、東日本台風の水害による被害額は2兆円近くに上り、統計開始以来最大の被害額となった。

だが被害額が大きいからといって、「台風災害が激甚化した」などと言うのは見当違いだ。被害額が大きくなった理由は、被害を受けやすい場所に人口や資産が増えたからである。

仮に東日本台風でカスリーン台風並みの決壊が起き、利根川上流から東京都に至って大浸水が起きたならば、被害は如何ばかりになったであろう? 想像するのも恐ろしい。

まとめ

- 治水事業はカスリーン台風の再来から東京を守った。きちんと感謝しよう!

- 台風は激甚化などしていない。台風を温暖化のせいにするのは間違いだ。

- 国土交通省は、東京を守った実績を掲げて、根拠の無い温暖化原因説で人の不安を煽るのではなく、正攻法で治水事業への支持を得るべきだ。

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

今回は英国シンクタンクGWPFの記事と動画からの紹介。 2019年、Netflixのドキュメンタリー番組「Our Planet」の一場面で、数匹のセイウチが高い崖から転落して死亡するというショッキングな映像が映し出された

-

「電気代がゼロになる」「月々の支払いが実質ゼロになる」といった家庭用の太陽光パネルの広告をよく目にする。 しかし、この一見お得な話とは、現行の電気料金体系の抜け穴を突くものであり、じつは他の家庭の犠牲のもとに成り立ってい

-

トランプ政権は日本の貿易黒字を減らすように要求している。「自動車の安全規制が非関税障壁になっている」と米国が主張するといった話が聞こえてくる。 だが、どうせなら、日本の国益に沿った形で減らすことを考えたほうがよい。 日本

-

新たなエネルギー政策案が示す未来 昨年末も押し迫って政府の第7次エネルギー基本計画案、地球温暖化対策計画案、そしてGX2040ビジョンという今後の我が国の環境・エネルギー・産業・経済成長政策の3点セットがそれぞれの審議会

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「地球温暖化に適応するインフラ整備」です。 今年は大型台風が来て「地球温暖化が原因ではないか」といわれましたが、台風は増えているのでしょうか。

-

筆者はかねがね、エネルギー・環境などの政策に関しては、科学的・技術的・論理的思考の重要さと有用性を強調してきたが、一方で、科学・技術が万能だとは思っておらず、科学や技術が人間にもたらす「結果」に関しては、楽観視していない

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間