先進国だけの脱炭素がもたらす独裁者の勝利

A Mokhtari/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

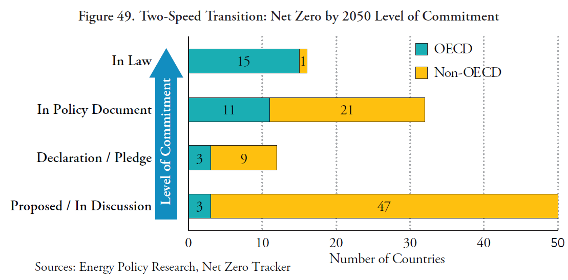

脱炭素というけれど、実際には先進国しかしていない。下図は、OECDと非OECDに分けて、2050年脱炭素という目標がどう扱われているか示すものだ。上に行くほどコミットメントの度合いが高く、上から順に、①法制化されている、②政策文書になっている、③宣言しただけ、④提案されたり議論されているだけ、となっている。日本を含め多くの先進国では法制化されているが、多くの途上国ではたんに議論されているだけだったり、宣言されているだけだ。

いま先進国が躍起になっているロシアへの経済制裁についてすら、実施しているのは先進国だけで、途上国はほとんどしていない。まして、自国の経済を痛めつける脱炭素など、途上国がおいそれと実施するとは到底思えない。

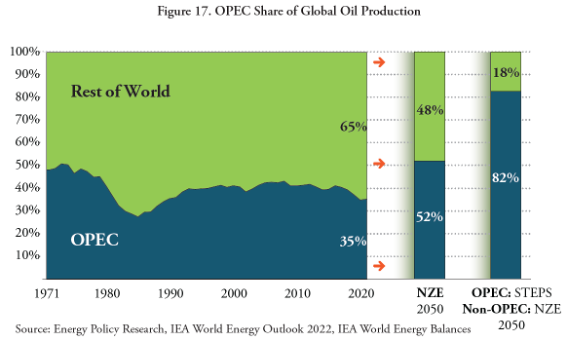

さてIEAは、NZEを実施すると、比較的高コストな先進国の石油生産が減少する結果、相対的に低コストなOPECに世界の石油生産シェアがシフトして、現状の35%から52%に達する、としている。これは石油ショックが発生した1973年に近い水準なので、これは問題である、としている。

しかし、本報告は、それどころでは済まない、としている。脱炭素に熱心なのは先進国だけなので、アメリカやイギリスなどの先進国だけがNZEに従って石油生産を減らすことになり、OPECのシェアはもっとずっと高くなるだろう、とする。

下図は、非OPECだけがNZEに従って石油生産を減らし、OPECはNZEに従わず、現状の政策を維持する(STEPS)とした場合、OPECのシェアが82%に達する、と言う試算だ。

先進国だけが脱炭素に邁進すると、世界の石油市場は空前の水準でOPECに牛耳られるという訳だ。超ド級の石油ショックが起きるかもしれない。

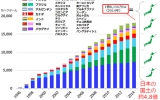

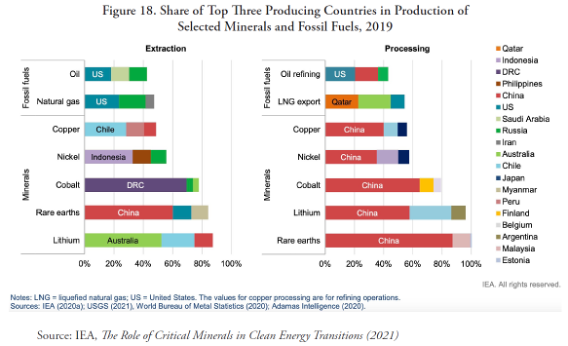

NZEでもう一つ困るのは、PV・風力・EVのために莫大な金属鉱物資源が必要だが、これが中国に牛耳られていることだ。下図は、化石燃料(上)と金属鉱物資源(下)について、採掘(左)と処理(右)の世界シェアを示すものだ。石油・ガスは米国などが多くなっているが、金属鉱物資源は中国のシェアが圧倒的になっている。

中国は「金属鉱物資源のOPEC」であり、PV・風力・EVを推進するとその中国への依存がますます高まることになる。

OPECの多くの国は独裁国家であり、中国も共産党独裁国家である。NZEを推進することで、世界は独裁国家に資源を依存することになる。これで日本などの民主主義は維持できるのだろうか? NZEを進めることによるこの副作用はあまりにも大きすぎるのではないか?

■

関連記事

-

アメリカは現実路線で石炭火力シフト、日本は脳天気に再エネ重視 アメリカの研究機関、IER(エネルギー調査研究所)の記事「石炭はエネルギー需要を満たすには重要である」によると、「ドイツでは5兆ドル(750兆円)を費やし、電

-

日本は「固定価格買取制度」によって太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入をしてきた。 同制度では、割高な太陽光発電等を買い取るために、電気料金に「賦課金」を上乗せして徴収してきた(図1)。 この賦課金は年間2.4兆円

-

先日、朝日新聞の#論壇に『「科学による政策決定」は隠れ蓑?』という興味深い論考が載った。今回は、この記事を基にあれこれ考えてみたい。 この記事は、「世界」2月号に載った神里達博氏の「パンデミックが照らし出す『科学』と『政

-

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春

-

はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向

-

世界のエネルギーの変革を起こしているシェールガス革命。その中で重要なのがアメリカのガスとオイルの生産が増加し、アメリカのエネルギー輸入が減ると予想されている点です。GEPRもその情報を伝えてきました。「エネルギー独立」は米国の政治で繰り返された目標ですが、達成の期待が高まります。

-

やや古くなったが、2008年に刊行された『地球と一緒に頭を冷やせ! ~ 温暖化問題を問いなおす』(ビョルン・ロンボルグ著 ソフトバンククリエイティブ)という本から、温暖化問題を考えたい。日本語訳は意図的に文章を口語に崩しているようで読みづらい面がある。しかし本の内容はとても興味深く、今日的意味を持つものだ。

-

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間