EVには莫大な鉱物資源が必要になる

PhonlamaiPhoto/iStock

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。

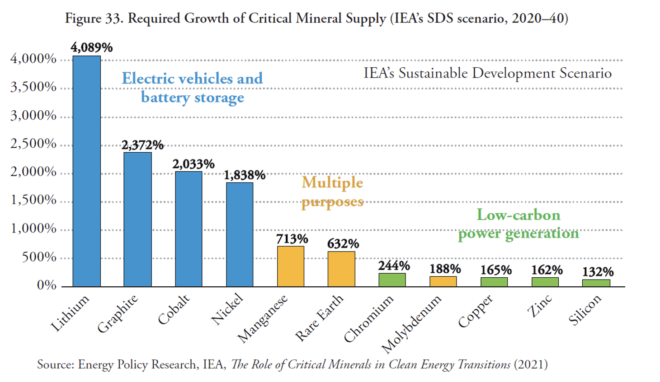

脱炭素のためとしてEVを大量導入するにはバッテリー製造のための金属原料が大量に必要になる。下図は2020年から2040年までの20年間でどれだけ供給量が増えなければならないかを示したもの。バッテリー材料であるリチウムは4089%の伸び、つまり40倍増となっている。他にも、グラファイト、コバルト、ニッケルは軒並み20倍増程度となっている。

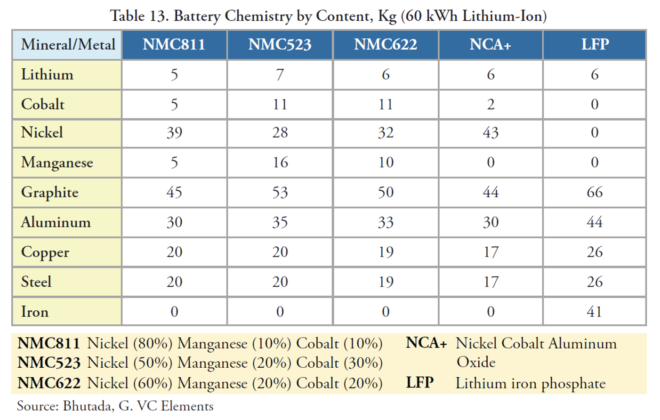

現在のEV用のバッテリーは金属資源の塊である。下図は、バッテリーのタイプごとに、それぞれの金属が何キログラム必要か、60kWhのリチウムイオン電池について示したもの。これだけで150ないし200キログラムに達することが分かる。

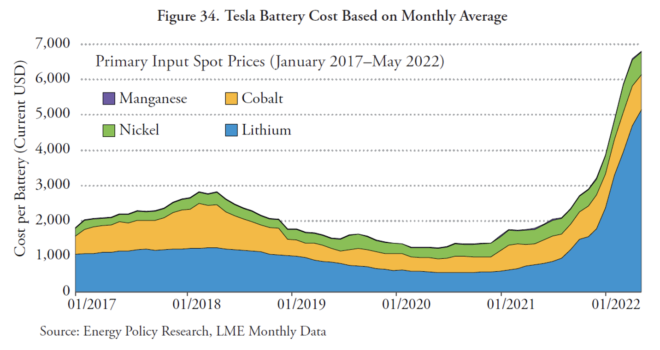

ここ1年、EVが欧州や中国などで導入されるようになった結果、原料とくにリチウムの価格が高騰した。この結果、テスラのバッテリーのコストは1台あたり7000ドル近くに達した。日本円でいえば100万円以上である。今後、ますますEVが大量導入されるとなると、このコストはどこまで高くなるのだろうか。

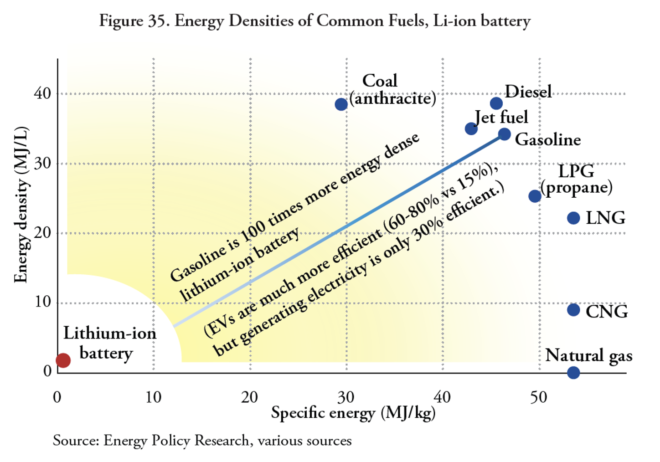

EVのバッテリーが大きくて重いのは、性能が低いためだ。下図は、化石燃料とリチウムイオン電池のエネルギー密度(リットル当たりメガジュール、縦軸)と重量あたりエネルギー(キログラムあたりメガジュール)を示したもの。ガソリンはリチウムイオン電池よりも100倍もエネルギー密度が高い。

以上、バッテリーの現在の実力はこの程度だ。

先日、トヨタが革命的な全個体電池自動車を2027年に市場に投入するというアナウンスがあった。急速充電で10分以下(充電率:10%→80%)、航続距離1200km超を目指して2027~2028年の実用化を目指すという。まだバッテリーにはさまざまな技術的可能性がある。

政府は、今ある電気自動車(往々にして中国製、とくにバッテリーやその材料は)を補助金漬けで性急に大量に導入するよりも、基礎的な研究開発を支援したほうがよいのではないか。

■

関連記事

-

国際環境経済研究所主席研究員 中島 みき 4月22日の気候変動サミットにおいて、菅総理は、2050年カーボンニュートラルと整合的で野心的な目標として、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で46%削減、さらには50%

-

以前、2021年の3月に世界の気温が劇的に低下したことを書いたが、4月は更に低下した。 データは前回同様、人工衛星からの観測。報告したのは、アラバマ大学ハンツビル校(UAH)のグループ。元NASAで、人工衛星による気温観

-

2024年6月に米国下院司法委員会がGFANZ、NZBAなど金融機関による脱炭素連合を「気候カルテル」「独禁法違反」と指摘して以来、わずか1年ちょっとでほとんどの組織が瓦解してしまいました。日本でも2025年3月に三井住

-

筆者は数年前から「炭素クレジット・カーボンオフセットは本質的にグリーンウォッシュ」と主張してきました。具体的な問題点についてはこちらの動画で整理していますのでぜひご覧ください。 さて、ここ半年ほどESGコンサルや金融機関

-

日本政府はGX(グリーントランスフォーメーション)を推進している。GXの核になるのは温室効果ガスの削減、なかでもゼロカーボンないしはカーボンニュートラル(ネットゼロ)がその中心課題として認識されてきた。 ネットゼロ/カー

-

地球温暖化問題、その裏にあるエネルギー問題についての執筆活動によって、私は歴史書、そして絵画を新しい視点で見るようになった。「その時に気温と天候はどうだったのか」ということを考えるのだ。

-

2月12日、ドナルド・トランプ大統領とリー・ゼルディンEPA長官は、「米国史上最大の規制緩和」を正式に発表しました。 President Trump and Administrator Zeldin Deliver Si

-

国会事故調査委員会が福島第一原発事故の教訓として、以前の規制当局が電気事業者の「規制の虜」、つまり事業者の方が知識と能力に秀でていたために、逆に事業者寄りの規制を行っていたことを指摘した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間