トヨタに見るEV化の問題点と米国市場の現状

メディアでは、未だにトヨタがEV化に遅れていると報道されている。一方、エポックタイムズなどの海外のニュース・メディアには、トヨタの株主の声が報じられたり、米国EPAのEV化目標を批判するトヨタの頑張りが報じられたりしている。

EVの将来を考える上で面白い記事なので、情報を整理してお伝えする。

jetcityimage/iStock

トヨタ年次総会にて気候変動決議案を否決

ロイターは、デンマーク年金基金であるアカデミカペンションの最高投資責任者が、「トヨタは、世界的なEV販売の急増というトレンドに乗り遅れ、得られるべき利益を逃し、さらに、貴重なブランドを危険に晒している。世界中の投資家を落ち着かせるためには、具体的な方針変更とデータに基づく分析が必要だ」と述べていたことを報じている。

エポックタイムズによると、5月、トヨタの株式を保有していたアカデミカペンションなど欧州の3つのファンドが、ESGに基づく「気候変動決議案」を提出していたという。トヨタにロビー活動に関する情報開示の改善を求めるものだ。

トヨタの年次総会には、約4,000名の株主が参加、同社に気候変動開示を要求する欧州の3ファンドが画策した提案は、株主によって否決された。株主は、提案拒否に対して拍手を送ったということだ。トヨタの株式の大半は、同社、グループ会社、定年退職者など、トヨタのビジネス哲学に共感する人々が保有している。

米国市場の現状とEV化の問題点

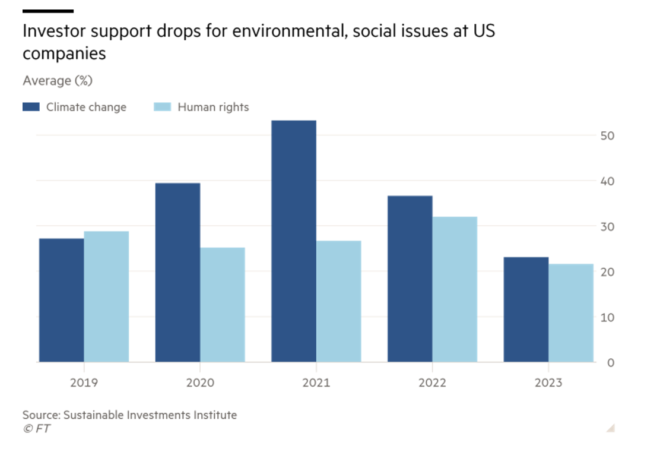

トヨタと同じく、多くのアメリカ企業の株主もESG提案を拒否し、社会正義を支持しなくなっているという。

米国では、多国籍自動車メーカーのトヨタとステランティスが、米国環境保護庁(EPA)の自動車電動化推進計画を「甘っちょろい」と批判、非現実的でレアアースなどの採掘が大幅に増加するなど、多くの問題を引き起こすと警告している。

4月12日、EPAは自動車排ガスに含まれる温室効果ガスや汚染物質の削減を目的とした新しい規則を発表した。同庁はこの規則によって、2032年までに新たに販売される乗用車と小型トラックの67%がEVになると推定している。さらに、バスの50%、短距離貨物トラクターの35%、長距離貨物トラクターの25%がEVになるらしい。

トヨタは、EPAの目標67%を達成するためには、EV製造に不可欠な大量の緊要物質を確保せねばならず、そのためには、世界中で「何百もの新しい鉱山」を開発し操業する必要があると指摘した。

「これらの鉱山はほとんどが海外にある。山元から鉱石処理までを海外に依存しているのが実態である。さらに、EVの普及には充電インフラの構築や整備が必要であるが、国内外の両方で、必要なレベルからは程遠い」と同社は述べている。

トヨタは、EPAの提案はあまりに楽観的で、それを裏付ける証拠もないとして、EPAに段階的に電動化を進めるよう要請した。

同社は、電動化への移行に拘わらず、今後数十年間、内燃機関エンジンを搭載した多数の車両が米国の道路を走行するだろうと付け加えている。

米国国民は、世界の他の地域とは異なり、EVの購入について傍観者的な態度を取っている。消費者情報会社JDパワーのレポートによると、EVを購入したがらないアメリカ人が増えているという。3月の調査では、新車購入者の21%がEVを検討する可能性は「非常に低い」と回答したが、この数字は1月の17.8%から増加した。

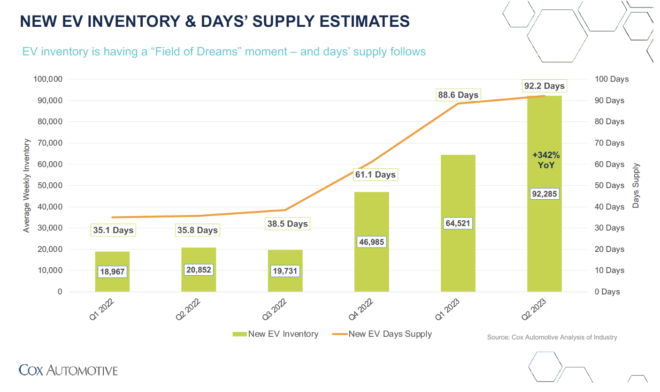

「過去10か月間、EVの普及にとって、充電インフラの不足と価格が最大の懸念事項あり、それに、航続距離の不安、必要な充電時間、停電と送電網の懸念などの問題が続いている」と報告書は述べている。全国の販売店には、売れ残ったEVが山積みになっているという。

2023 Cox Automotive Mid-year Review資料によると、2023年第2四半期に、ディーラーの敷地にある電気自動車の平均在庫は 92,000台を超えた。これは、2022年の第2四半期と比較して342% も増加している。

EVに対するトヨタの現状認識と普及への課題

トヨタの関係者も、「2050年までにカーボンニュートラルを目指す」ことを強調している。しかし、同社はEVだけに焦点を絞るのではなく、水素車、ハイブリッド車、プラグインなど、複数のエネルギーオプション車についても取り組みを継続している。

昨年12月、トヨタの豊田章男社長は「技術とインフラが未成熟なため、EV一辺倒のメーカーは、市場の声を聞いていないのと同様だ」と語っていた。

また、「自動車産業に携わるサイレントマジョリティは、EV化を世間のトレンドだと受け止め大声で話さないが、EVを唯一の解決策として取り組んでいいものか、大変疑問に思っている。つまり、誰も正解を知らないのであって、選択肢を1つに限定すべきではない」と語った。

さらに、トヨタ研究所のCEOは、「大規模なEVへの移行となれば、充電ステーションのインフラ開発や整備だけでなく、大量のバッテリーを製造するための原材料が必要になる。

そのためには、原材料採掘、再エネ発電設備、送電線、季節調整型のエネルギー貯蔵施設などの拡大が必要だが、その確立には数十年かかる。いずれは資源の制約もなくなるだろうが、EVのみが解決策では、長期に亘って、バッテリー材料や再生可能な充電資源を確保できない事態が発生する」と語った。

最後に、こうした国内外の現状から、EV化へと邁進する我が国の政策が大きなリスクを抱えていることを思い知らされる。寧ろ、現場の声を取り上げ、各種技術の特徴を活かしたビジネス展開を進め、米国EPAにも物申す姿勢を示しているトヨタに共感を覚える。

関連記事

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

-

けさの「朝まで生テレビ!」は、3・11から7年だったが、議論がまるで進歩していない、というより事故直後に比べてレベルが落ちて、話が堂々めぐりになっている。特に最近「原発ゼロ」業界に参入してきた城南信金の吉原毅氏は、エネル

-

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

以下の記事もまったく日本語で報道されません。 Fintech firm Aspiration Partners’ co-founder pleads guilty to defrauding investor

-

有馬純東京大学公共政策大学院教授の論考です。有馬さんは、経産官僚出身で、地球環境・気候変動問題の首席交渉官でした。日本の現状と技術力という強みを活かした対策の必要性を訴えています。有馬さんが出演する言論アリーナを10月1日午後8時から放送します。

-

前回、2028年に蛍光灯が禁止されることになり、一人暮らし老人世帯は10万円規模の出費を強いられることについて書いた。今回はその続き。 2028年蛍光灯禁止が一人暮らし老人の財布を直撃する なぜ蛍光灯禁止などというご無体

-

ドレスデンで橋が崩れた日 旧東独のドレスデンはザクセン州の州都。18世紀の壮麗なバロック建築が立ち並ぶえも言われぬ美しい町で、エルベ川のフィレンツェと呼ばれる。冷戦時代はまさに自由世界の行き止まりとなり、西側から忘れられ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間