太陽光発電のCO2排出は天然ガス火力の半分もあるとする論文

JaCZhou/iStock

太陽光発電のCO2排出量は実はかなり多い、という論文が2023年7月4日付で無料公開された。(論文、解説記事)。イタリアの研究者、エンリコ・マリウッティ(Enrico Mariutti)によるもので、タイトルは「太陽光発電産業の汚れた秘密(The Dirty Secret of the Solar Industry)」。

太陽光発電に関するライフサイクルCO2排出量評価(発電設備の建設、運転、廃棄に至るまでの全体におけるCO2排出量の評価)において、IEA、IPCCを含めて既存の文献は著しい過小評価になっている、としている。

過小評価になっている技術的な理由は、

- 中国製の製品なので、製造時には石炭を多用しているはずだが、それを考慮しておらず、世界平均の発電時CO2原単位を用いている

- 中国では石炭採掘時のメタン発生も多いはずで、その温室効果をCO2の量に換算する必要があるが、それが考慮されていない

- 太陽光発電の為に建設される送電網の整備時に発生するCO2排出を考慮していない

- 太陽光発電の為に設置されるバッテリーの製造時に発生するCO2排出を考慮していない

- 太陽光パネルを設置することで、太陽光反射が減少する。この分をCO2排出量に換算する必要があるが、考慮されていない。

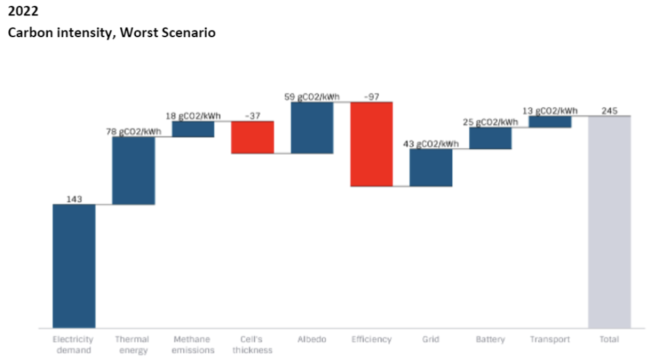

といったことである。全て合計すると、イタリアにおける太陽光発電のCO2排出原単位は、最悪の場合kWhあたり245gCO2に達するという。(図1)

図1 マッティ論文より

図中、一番左は、一定の前提の下での、太陽光パネル製造のための電力の発電に伴うCO2発生量であり、それにさまざまな補正を施すと、一番右にあるトータルのCO2排出量となる。その値は245となっている。

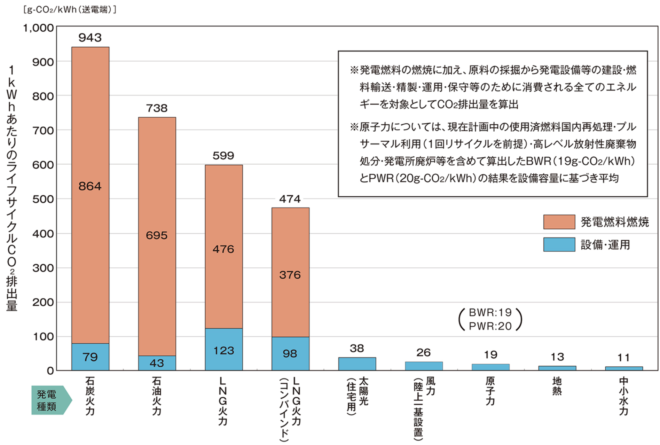

この1kWhあたり245グラムという推計はとても多い。いま国内でよく事業者によって参照されている数値は、日本の電気事業連合会が2016年の電力中央研究所報告に基づいて公表している値で、kWhあたり38グラムである(図2)。桁一つ違う。

図2 電気事業連合会より

もっとも大きな違いはパネル製造時のCO2排出量に関する想定によるものだ。近年になって世界における太陽光パネルの9割が中国で製造されるようになり、それが主に石炭火力発電によって賄われるようになったことが、この電気事業連合会の数値にはまだ反映されていない。

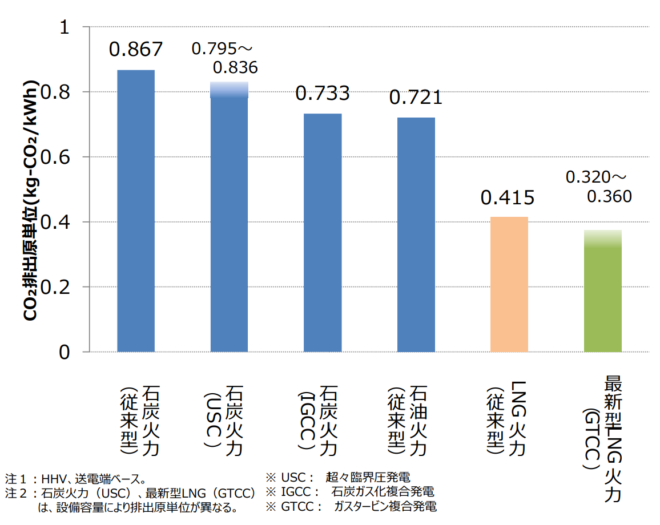

1kWhあたり245グラムもCO2を排出しているとなると、これはまったく無視できる量ではない。2022年に運転開始した上越火力発電所1号機のように、日本の最先端の液化天然ガス(LNG)火力発電であれば、CO2排出原単位は1kWhあたり320から360グラムと推計されている(図3)。

図3 環境省資料

こうなると太陽光発電のことを「ゼロエミッション」と呼ぶことなど到底できない。せいぜい、排出を半分にする、というぐらいである。

マウリッティは、この太陽光発電のCO2排出に関するライフサイクル分析という分野全体が、太陽光発電を推進するという特定の目的に奉仕するようになり、科学的な検証を拒絶してきた、詳しく証拠を挙げて批判している。全て取り上げるとかなり長くなるので、以下、その結論だけになるが、紹介しよう。

自動車メーカーが燃焼エンジンの排ガスを自己認証することを信用するだろうか? 製薬会社が製品の安全性を自己認証することを信用するだろうか? 重工業が工場周辺の空気の質を自己認証することを信用するだろうか? 絶対に違う。

なぜか人々は、「グリーン」な技術について語るときには、利害関係者が「科学的コンセンサス」を操作するかもしれない、ということを忘れてしまう。

私たちは、太陽光発電に莫大な金額を投資しているが、それが本当にCO2排出削減に結びついているのか、太陽光発電事業者の提出するデータを監督する政府や国際的機関が存在しない。

この「無条件の信頼」の陰で、太陽光発電のライフサイクル評価という分野は、データの実証的検証を疎外する「エコーチェンバー」と化してきた。この分野の研究者は、データやモデルの質の低さに目をつぶり、結束して共犯してきた。

彼らの目的は、科学的・技術的な分析ではなく、太陽光発電エネルギーの炭素強度が非常に低いということを主張したいだけではないか、という疑念がある。

太陽光発電のライフサイクル評価という分野は “紙の上の知識 “に基づいているが、20年間、誰も何も検証していない。彼らは、太陽光発電でCO2が大幅に減るという、おそらく史上最大の憶測を煽ってきた。

この批判がどこまで当たっているかは議論の余地があるだろう。

中国製の太陽光パネルを使用すればライフサイクルでのCO2排出量は大幅に増大することは以前書いた通りだ。事業者はそれを透明性の高い形で正確に評価する必要があるし、政府は補助金などの支援を実施するにあたっては、その実態をよく把握すべきだ。

■

関連記事

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

-

福島原発事故をめぐり、報告書が出ています。政府、国会、民間の独立調査委員会、経営コンサルトの大前研一氏、東京電力などが作成しました。これらを東京工業大学助教の澤田哲生氏が分析しました。

-

前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難④) 田中 雄三 発展途上国での風力・太陽光の導入 発展途上国での電力需要の増加 季節変動と予測が難しい短期変動がある風力や太陽光発電(VRE)に全面的に依存するには、出力変動対

-

前回、前々回の記事で、企業の脱炭素の取り組みが、法令(の精神)や自社の行動指針など本来順守すべき様々な事項に反すると指摘しました。サプライヤーへの脱炭素要請が優越的地位の濫用にあたり、中国製太陽光パネルの利用が強制労働へ

-

ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai

-

小泉進次郎環境相は国連温暖化サミットの前夜に、ニューヨークのステーキハウスに行ったらしい。彼は牛のゲップが地球温暖化の大きな原因だということを知っているだろうか。 世界の温室効果ガスのうち、メタンは15.8%(CO2換算

-

前回、SDGsウォッシュを見極める方法について提案しました。 SDGsに取り組んでいると自称している企業や、胸にSDGsバッジを付けている人に以下の2つを質問します。 ① その活動(事業、ビジネス等)は2015年9月以降

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間