米国著名2教授「大気はCO2飽和状態にあり気候危機にない」と主張

Artur/iStock

米国のウィリアム・ハッパー博士(プリンストン大学物理学名誉教授)とリチャード・リンゼン博士(MIT大気科学名誉教授)が、広範なデータを引用しながら、大気中のCO2は ”heavily saturated”だとして、米国環境保護庁(EPA)の気候政策を批判、地球は気候危機にないとの書簡を送った。お二人にこの翻訳と掲載の了解をいただいたので、そのポイントを紹介する。

CO2は生命維持に不可欠

気候問題について世界的に著名なハッパー博士とリンゼン博士は、CO2を以下のように捉えている。

第一に、CO2 がなければ、人間の生命も地球上の他の生命も存在しない。

第二に、CO2は化石燃料を燃焼することによって放出され、その肥沃化効果により植物の成長が促進され、世界中でより多くの食料が作られている。化石燃料には窒素肥料を作るなど大きな社会的利益があり、世界80億もの人口を支える食糧を供給している。

第三に、現在、毎年40ギガトン(Gt)以上の炭素排出量を削減しようとする「ネット・ゼロ運動」が展開されている。CO2を1トン削減するごとに世界中で入手可能な食糧の量が減少する。

第四に、科学的方法は、化石燃料とCO2が破滅的な温暖化と異常気象を引き起こす要因でないことを証明している。

大気中のCO2は”heavily saturated”

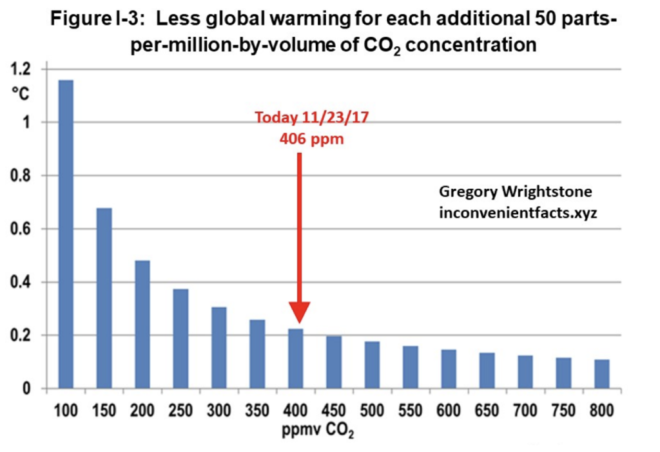

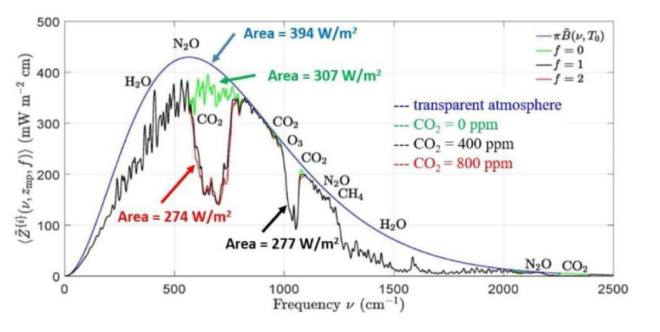

次図は、大気中のCO2濃度を50ppmずつ増加した場合の温室効果の度合いを示したものであり、CO2濃度が高くなるほど気温の変化が小さくなっており、追加の温室効果が低下していることがわかる。両博士によれば、これは「飽和 = saturation」という現象であり、大気中のCO2は“heavily saturated”状態だという。

従って、大気中のCO2を現在の2倍の800ppmまで増加させても追加の温暖化効果はほとんどなく、今後CO2が排出され続けても、地球温暖化への影響はほとんどないと考えられる。

下図の曲線は、地球から宇宙へのエネルギー放出の傾向についてCO2濃度をパラメータとして描いたものである。水蒸気、CO2、N2O、O3、CH4などの温室効果ガスがなければ、394 W/m2のエネルギーが宇宙に放出され@transparent atmosphere、地球の表面は冷え氷点下27℃までに冷却され、ほとんどの生命はこの低温で死滅する。温室効果ガスが存在によって、地球は適度な温度に保たれている。

ギザギザの黒い曲線は温室効果ガスの影響を示したもので、CO2 = 400ppmの場合、地球は394W/m2ではなく277W/m2、つまり宇宙へのエネルギー放出は温室効果ガスがない場合の277/394 = 70%に減少する。また、CO2が400ppmから800ppmに倍増した場合でも、エネルギーの放出量は274 W/m2(69.5%)(赤い曲線)であり、これによる温暖化効果は3W/m2分、それによる温度上昇は 1℃以下ということだ。

現在、大気中のCO2濃度は「飽和」しているため、化石燃料を使い続けても、温暖化が進む心配はないと考えられる。

世の中では、壊滅的な地球温暖化を避けるためには、化石燃料のCO2を削減することが急務であるといわれている。これまで「終末論」を繰り返してきたグテーレス国連事務総長は、最近「地球は、温暖化から沸騰の時代に入った」などと述べており、その見識が疑われる事態になっている。こうした発言は、両博士の議論の対極に位置するものである。

科学的手法とは

両博士は、気候変動問題に関してEPAが提起した規則などについて、”State Farm※”及び科学的手法の義務にまったく従っていないと批判している。

※ State Farm Test: 政府機関に対し、その決定について合理的な説明を行い、関連するすべての要素を考慮するよう求める法的基準

批判のポイントは、

- EPAとその関係の数多くの研究は、科学的方法を用いていない

- EPAの手法は、コンセンサス、ピアレビュー、IPCC政府見解、杜撰なモデルに基づき、矛盾データの省略や改竄、裏付けデータの捏造などによる

- どれも科学的知識を生み出すものではない

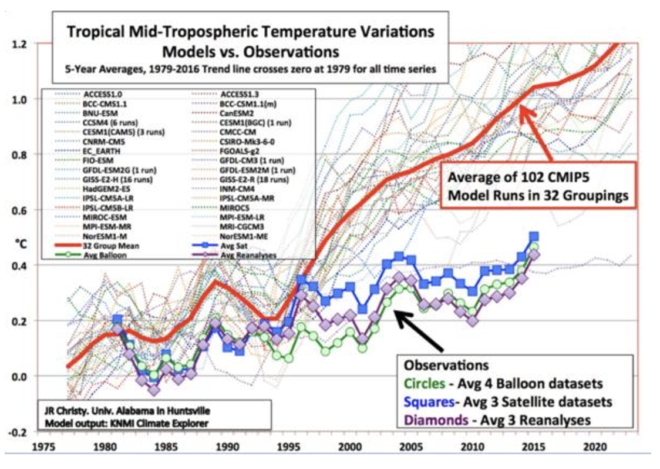

科学的手法の特徴として挙げられるのが、科学的仮説を立て推論した結果と実測値との比較である。この両者に大きな差異がある場合、その推論や仮説は間違っているということであり、根本から見直さなければならない。つまり、数学モデルを見直しシミュレーションをやり直し、その差異が誤差範囲に収まるまで続けなければならない。

両博士によれば、壊滅的な地球温暖化を予測するモデルは、科学的手法の重要なテストには不合格ということのようだ。実際のデータと比較すれば、そのモデルが温暖化を著しく過剰予測していることは明らかだ。つまり、科学的手法から、化石燃料とCO2が壊滅的な温暖化と異常気象を引き起こす原因ではないことが証明されているというのである。

ハッパー博士は、「実際の結果を予測するという点で、EPAが使っている気候モデルは、数十年にわたり一貫して間違っていた」と述べている。その一例が下図である。

両博士は、「EPAは、地球上の生命に対するCO2の恩恵を無視しながら、CO2排出による害を著しく誇張している」と批判している。

両博士の議論や批判は、EPAのみならず、「脱炭素やゼロ・エミッション」、「カーボン・ニュートラル」を推進する国連、国際機関、それに唯々諾々として邁進する国々にも向けられていると思われる。

おわりに

メールの最後に寄せられたハッパ―博士の結言である。

The main conclusion of this part of the study is that even an order of magnitude increase of CO2 in the atmosphere by human activities, which at the present rate of input is not expected within the next several thousand years, may not be sufficient to produce a runaway greenhouse effect on Earth. On the short time scale, if CO₂ is augmented by another 10 percent in the next 30 years, the increase in the global temperature may be as small as 0.1°K.

関連記事

-

中国の研究グループの発表によると、約8000年から5000年前までは、北京付近は暖かかった。 推計によると、1月の平均気温は現在より7.7℃も高く、年平均気温も3.5℃も高かった。 分析されたのは白洋淀(Baiyangd

-

監督:太田洋昭 製作:フィルムボイス 2016年 東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電も電力不足もないが、エネルギーをめぐるさまざまな問題は解決していない。現実のトラブルから一歩離れ、広

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。 そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

-

今年7月から施行される固定価格買取制度(FIT以下、買取制度)再生可能エネルギーで作られた電力を一定の優遇価格で買い取り、その費用を電気料金に転嫁する制度だ。

-

(前回:温室効果ガス排出量の目標達成は困難①) 田中 雄三 トレンドで見る発展途上国のGHG削減 世界銀行の所得分類 GHG排出量に関するレポートは、排出量が多い国に着目したものが一般的ですが、本稿では、国の豊かさとの関

-

EUの気象情報機関コペルニクス気候変動サービスは、2023年の世界の平均気温が過去最高を記録し、産業革命前より1.48℃高くなったと発表した。 これは気温上昇を1.5℃以内に抑えるというパリ協定の努力目標まであと0.02

-

4月16日の日米首脳会談を皮切りに、11月の国連気候変動枠組み条約の会議(COP26)に至るまで、今年は温暖化に関する国際会議が目白押しになっている。 バイデン政権は温暖化対策に熱心だとされる。日本にも同調を求めてきてお

-

西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間