海面上昇ではなく海面下降している伊豆半島

KEN226/iStock

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。

だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。

プレスリリースに詳しい説明がある。

大正関東地震後の1930年に群発地震の記録があり、このとき地盤が0.3 m程度隆起したことがわかっています(Tsuboi, 1933)。さらに1974~1998年にも群発地震がたびたび発生し、この間にゆっくりと0.4〜0.6 mも隆起したことが観測されています(国土地理院、2016)。つまりゾーン3はこれらの隆起で干上がったものと考えられます。

1974年から1988年にかけての群発地震は筆者も覚えている。あのときに、僅か24年で40センチから60センチも隆起していたとは知らなかった。写真右のゾーン3の地形からその隆起の痕跡が読み取れるということだ。

この写真のような地形は江の島などの海岸でもよく見かけるが、あれも地盤隆起の結果なのだろうか。

IPCCによれば地球温暖化による海面上昇は世界平均で過去100年で20センチ程度だったとされているから、この地盤隆起の方がはるかに速かったことになる。

この程度の海面の上下については、人間はそれに適応してきたということだ。具体的にどのように適応してきたのだろうか。港や堤防を作り直したりしたのだろうか。それとも、どうということなく暮らしてきたのだろうか。

それを知ることは、今後ありうる海面の上下について、どのように人間が対応するかの参考になるだろう。

■

関連記事

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 現状、地球環境問題と言えば、まず「地球温暖化(気候変動)」であり、次に「資源の浪費」、「生態系の危機」となっている。 しかし、一昔前には、地球環境問題として定義されるものとして

-

今回は長らく議論を追ってきた「再生可能エネルギー大量導入・次世代ネットワーク小委員会」の中間整理(第三次)の内容について外観する。報告書の流れに沿って ①総論 ②主力電源化に向けた2つの電源モデル ③既認定案件の適正な導

-

日本ばかりか全世界をも震撼させた東日本大地震。大津波による東電福島第一原子力発電所のメルトダウンから2年以上が経つ。それでも、事故収束にとり組む現場ではタイベックスと呼ばれる防護服と見るからに息苦しいフルフェイスのマスクに身を包んだ東電社員や協力企業の人々が、汗だらけになりながらまるで野戦病院の様相を呈しつつ日夜必死で頑張っている。

-

4月の半ばにウエッジ社のウエブマガジン、Wedge Infinityに「新聞社の世論調査の不思議さ 原子力の再稼働肯定は既に多数派」とのタイトルで、私の研究室が静岡県の中部電力浜岡原子力発電所の近隣4市で行った原子力発電に関するアンケート調査と朝日新聞の世論調査の結果を取り上げた。

-

15年2月に、総合資源エネルギー調査会の放射性廃棄物ワーキンググループで、高レベル放射性廃棄物の最終処分法に基づく基本方針の改定案が大筋合意された

-

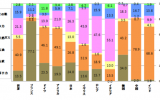

国際エネルギー機関(IEA)は、毎年、主要国の電源別発電電力量を発表している。この2008年実績から、いくつかの主要国を抜粋してまとめたのが下の図だ。現在、日本人の多くが「できれば避けたいと思っている」であろう順に、下から、原子力、石炭、石油、天然ガス、水力、その他(風力、太陽光発電等)とした。また、“先進国”と“途上国”に分けたうえで、それぞれ原子力発電と石炭火力発電を加算し、依存度の高い順に左から並べた。

-

前回の投稿においてG20エネルギー移行大臣会合の合意失敗について取り上げたが、その直後、7月28日にチェンナイで開催されたG20環境・気候・持続可能大臣会合においても共同声明を採択できす、議長サマリーを発出して終了した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間