強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する

XtockImages/iStock

このたび「エネルギードミナンス:強く豊かな日本のためのエネルギー政策(非政府の有志による第 7次エネルギー基本計画)」を発表しました(報告書全文、150ページ)。

杉山大志と野村浩二が全体を編集し、岡芳明、岡野邦彦、加藤康子、中澤治久、南部鶴彦、田中博、山口雅之の各氏に執筆分担などのご協力を得ました。

以下は要約です。ぜひ「7ene@proton.me」までご意見をお寄せください。

I. 現状の認識

2024年は、日本のエネルギー政策の方向性を定める第7次エネルギー基本計画の策定の年にあたる。前回策定の第6次エネルギー基本計画(2021年10月)では、いわゆる 3E+S(エネルギー安定供給、経済効率性、環境、そして安全性)のうち、もっぱら CO2 削減(環境のE)に重点が置かれてきた。

しかし今や内外の情勢は当時とまったく変わっている。

- 安全保障状況は、ウクライナ、中東、台湾などを巡り切迫している。

- 世界経済は、コロナ、戦争や紛争、米中経済デカップリングなどをうけ、高インフレ、金利上昇、財政難、生産性の低迷、不平等の拡大などの課題に直面している。

- 日本経済は、長期にわたり抑制を強いられた賃金水準が上昇へと転じたが、それを持続させながら民需を拡大できるか、デフレ脱却に向けた岐路に立っている。

こうした厳しい現状にありながら、これまで四半世紀以上にわたり推進されてきた低炭素・脱炭素政策の弊害を省みることなく、政府は合理的な根拠もエビデンスを示すこともないままに、GX(グリーントランスフォーメーション)によって脱炭素政策をさらに強化しようとしている。慣性のついてしまった行政府は、巨大な船のように方向転換が効かない。

そこで、危機感を持つ我々有志は、「非政府の手による第7次エネルギー基本計画」を提案するものである。強く豊かな日本を築くために、これからのエネルギー基本計画は安全保障(強さ)と経済成長(豊かさ)を重視しなければならない。

II. 政策提言

「非政府の有志による第7次エネルギー基本計画」(以下、本計画)では、安全保障と経済成長を重視したエネルギー政策として、「エネルギードミナンス(優勢)」を提唱する。

エネルギードミナンスとは、米国共和党で用いられてきた概念である。それはすなわち、豊富で、安定し、安価なエネルギーを供給することを指す。それによって、日本が経済発展をし、防衛力を高め、自由、民主といった普遍的価値を守り発展させることが可能になる。

エネルギードミナンスを確立するために、我々は以下の11項目にわたる提言をする。

- 光熱費を低減する。電気料金は東日本大震災前の水準を数値目標とする。エネルギーへの税や賦課金等は撤廃ないし削減する。

- 原子力を最大限活用する。全電源に占める比率50%を長期的な数値目標とする。

- 化石燃料の安定利用をCO2規制で阻害しない。

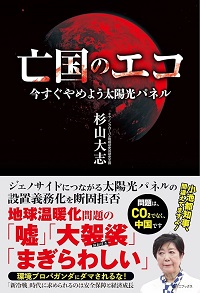

- 太陽光発電の大量導入を停止する。

- 拙速なEV推進により日本の自動車産業振興を妨げない。

- 再エネなどの化石燃料代替技術は、性急な導入拡大をせず、コスト低減を優先する。

- 過剰な省エネ規制を廃止する。

- 電気事業制度を垂直統合型に戻す。

- エネルギーの備蓄およびインフラ防衛を強化する。

- CO2排出総量の目標を置かず、部門別の排出量の割当てをしない。

- パリ協定を代替するエネルギードミナンス協定を構築する。

現行のエネルギー政策は、極端なCO2排出削減目標に束縛され、かつイデオロギー的に技術選択が太陽・風力・電気自動車などに偏狭に絞られているゆえに、コストが高くて持続不可能に陥っている。

これに対して本計画は、原子力、天然ガスの安定供給や、エネルギーの効率的な利用や生産性の改善など、現実的な国益を推進するものであり、経済成長を棄損することなくCO2を削減するという点において、より持続可能で実効的である。

本計画が重点とする「安全保障」は、(3E+S のうちの)エネルギー安定供給をひとつの条件とするが、国家の独立および国民の生命・財産の保障という一回り大きな概念である。もうひとつの重点である「経済成長」は、(3E+S のうちの)ミクロな経済効率性を必要条件とするが、デフレ脱却へ向けたマクロ的な国内総需要と所得の拡大を求めるものである。

本計画は、脱炭素イデオロギーだけが突出するのではなく、エビデンスに基づき、安全保障と経済成長を担保すべく、エネルギードミナンスを基本理念として、日本のエネルギー政策を抜本的に再構築するものである。

(見解はすべて著者個人のものであり如何なる組織を代表するものではありません。)

■

関連記事

-

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で

-

原子力規制委員会は、日本原電敦賀2号機について「重要施設の直下に活断層がある」との「有識者調査」の最終評価書を受け取った。敦賀2号機については、これで運転再開の可能性はなくなり、廃炉が決まった。しかしこの有識者会合なるものは単なるアドバイザーであり、この評価書には法的拘束力がない。

-

MMTの上陸で、国債の負担という古い問題がまた蒸し返されているが、国債が将来世代へのツケ回しだという話は、ゼロ金利で永久に借り換えられれば問題ない。政府債務の負担は、国民がそれをどの程度、自分の問題と考えるかに依存する主

-

COP26において1.5℃目標、2050年カーボンニュートラルに向けて強い政治的メッセージをまとめあげた英国であるが、お膝元は必ずしも盤石ではない。 欧州を直撃しているエネルギー危機は英国にも深刻な影響を与えている。来春

-

はじめに 台湾政府は2017年1月、脱原発のために電気事業法に脱原発を規定する条項を盛り込んだ。 しかし、それに反発した原発推進を目指す若者が立ち上がって国民投票実施に持ち込み、2018年11月18日その国民投票に勝って

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

過激派組織IS=イスラミックステートは、なぜ活動を続けられるのか。今月のパリでのテロ事件、先月のロシア旅客機の爆破、そして中東の支配地域での残虐行為など、異常な行動が広がるのを見て、誰もが不思議に思うだろう。その背景には潤沢な石油による資金獲得がある。

-

刻下の日本におけるエネルギー問題(電力供給問題)が中小企業に及ぼす負の影響について、安定供給・価格上昇・再生可能エネルギー導入・原発再稼働などの側面から掘り下げてみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間