台湾で原発推進派が小さいながら政府の脱原発政策に一石を投じた

はじめに

台湾政府は2017年1月、脱原発のために電気事業法に脱原発を規定する条項を盛り込んだ。

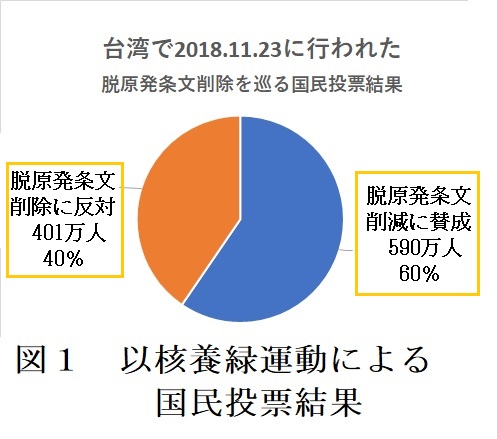

しかし、それに反発した原発推進を目指す若者が立ち上がって国民投票実施に持ち込み、2018年11月18日その国民投票に勝って政府が書き込んだ脱原発条文を削除した[注1]。

国民投票では賛成590万、反対401万で原発推進派の圧勝だった。これで民進党政権は法律による強制的脱原発を断念せざるを得なくなったが、脱原発政策は継続するとしている。

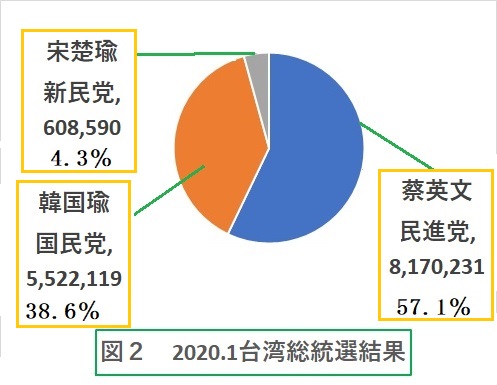

国民投票に勝った若者たちはその勢いで総統選でも蔡英文氏を落選させようとしたが、香港問題で情勢が逆転し、総統選挙は大敗したため現在は台湾の原発復活運動は沈静化している。

住民投票の仕掛人は黄士修という物理学研究者

運動の発起人は、黄士修(ファン・シシュウ:理論物理学研究者、32歲)、スローガンは「以核養緑」(原子力で緑を再生)である。

脱原発を目指す蔡政権が2025年に脱原発することを目指しているのに対して、「以核養緑」は同時期に原発を再生させようとしていた。

以核養緑運動の足跡[注2]

・2017.1.11 電気事業法第95-1項に脱原発条項が盛り込まれた

・2017.8.15 台湾で大規模停電発生。700万戸が被害。

・2018.3.2 黄士修氏他が住民投票実現に向け活動開始

・2018.3.28 当局に1,879人の署名を提出(第1関門クリア)

・2018.9.6 最低必要数281,745人を超える314,135人の署名を中央選挙委員会に提出(第2関門クリア)

・2018.11.24 住民投票が実施され電気事業法の脱原発条文削除に賛成5,895,560人、反対4,014,215人で勝利した

・2018.11.28 蔡政権は脱原発政策を見直し2カ月以内に原発の運転延長を含む新しいエネルギー政策を示すと公言

・2019.1.31 蔡政権は前言を翻して脱原発政策を従来方針通り進めると発表

・2019.2.1 台湾マスメディアは、政府の新政策に沿って脱原発したら2021年に台湾は電力不足に陥ると批判

・2019.5.7 台湾の国会で脱原発条項の削除が可決した

黄士修氏が対抗策を発表

黄士修氏は①第1、第2、第3原発の運転延長、②第4原発の稼働、③ランショ島低レベル放射線廃棄物の搬出、④中央選挙委員会の責任追及、⑤2020年に①~③を国民投票に掛ける、との対抗策を発表した。

香港問題が勃発して情勢は大きく変わり、総統選挙では蔡英文氏が勝った

2020年1月11日、台湾総統選挙が実施され、民進党・蔡英文氏が817万票を獲得し、552万票の国民党・韓国瑜氏、60万票の親民党・宋楚瑜を破って勝利した。

2回目の国民投票が行われたとの報道がないことから、前項に示した黄士修氏による蔡政権の新エネルギー政策への対抗策は空振りに終わったものと見られる。

18年11月の住民投票での勝利は民進党政権が法律に基づいて脱原発を進めるという強制力を奪ったものの、民進党の脱原発政策は継続されているようである。

[注1] 謝牧謙「台湾『以核養緑』国民投票の回顧と未来」,SNWシンポジウム,2019.2.21

[注2] 針山日出夫「第 196 回エネルギー問題に発言する会 座談会議事録」,2019.2.21

関連記事

-

脇山町長が示していたあるサイン 5月10日、佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は、高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)の処分に関する文献調査を受け入れると発表した。苦渋の決断だったという。 これに先立つこと議会の請願採択を

-

立春が過ぎ、「光の春」を実感できる季節になってきた。これから梅雨までの間は太陽光発電が最も活躍する季節となるが、再エネ導入量の拡大とともに再エネの出力制御を行う頻度が多くなっていることが問題となっている。 2月6日に行わ

-

前回の本コラムで、ドイツで言論統制が進みつつある実情に触れ、ジョージ・オーウェルの「1984年」を読み直したいと書いた。その後、私は本当に同書を50年ぶりで読み返し、オーウェルの想像力と洞察力に改めて驚愕。しかも、ここに

-

地球温暖化の「科学は決着」していて「気候は危機にある」という言説が流布されている。それに少しでも疑義を差しはさむと「科学を理解していない」「科学を無視している」と批判されるので、いま多くの人が戦々恐々としている。 だが米

-

麻生副総裁の「温暖化でコメはうまくなった」という発言が波紋を呼び、岸田首相は陳謝したが、陳謝する必要はない。「農家のおかげですか。農協の力ですか。違います」というのはおかしいが、地球温暖化にはメリットもあるという趣旨は正

-

3.11から7年が経過したが、我が国の原子力は相変わらずかつてない苦境に陥っており、とくに核燃料サイクルやバックエンド分野(再処理、プルトニウム利用、廃棄物処分など)では様々な困難に直面している。とりわけプルトニウム問題

-

これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH

-

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間