英国の気温データはジャンクだらけと情報公開で判明

Jay_Zynism/iStock

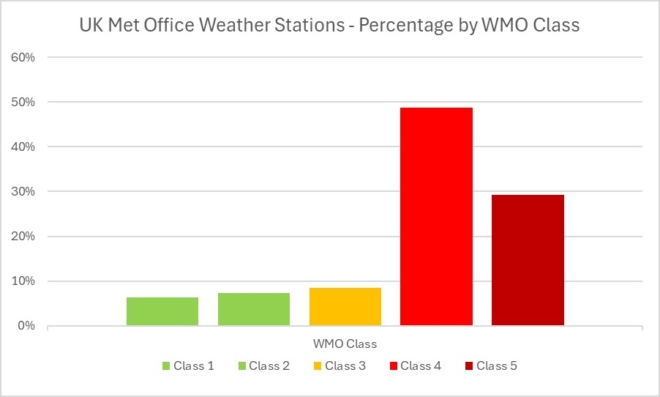

英国気象庁の気温測定局のほぼ3つに1つ(29.2%)は、国際的に定義された誤差が最大5℃もある。また、380の観測所のうち48.7%は最大2℃も誤差がある。NGOデイリースケプティックのクリス・モリソンが報告している。

モリソンは、情報公開請求により、英国気象庁の気象観測所の全リストと、世界気象機関(World Meteorological Office)によって定義された格付け評価を入手した。

この格付けは、観測条件がよく正確に気温計測が出来るクラス1から、条件がわるく気温が正確に観測できないクラス5まである。建物やコンクリートの表面など、人工的な熱源に近い場所では格付けが悪くなる。

WMOによれば、クラス5の地点とは、近くの障害物が「広域を代表することを意図した気象学的測定に不適切な環境を作り出している」地点である。

クラス5の地点はWMOによれば「推定不確かさは最大5℃」、クラス4は「不確かさ」が最大2℃、クラス3は1℃となっている。英国気象庁の観測所のうち、このような「不確実性」の警告がついていないクラス1とクラス2に属するのは、わずか13.7%、52か所だけである。

上のグラフは、各クラスの割合の合計を示している。緑色のクラス1とクラス2はそれぞれ6.3%と7.4%。オレンジ色のクラス3は8.4%である。グラフを見ると、赤が濃くなっているクラス4とクラス5が圧倒的に多いことがわかる。クラス3、4、5の誤差は、例えば測定器が霜の下り易いくぼみに設置されていた場合など、マイナスである可能性もあるが、大半は都市熱によって押し上げられたものになる。

気象庁は、このような数値を100分の1℃の精度で用いて、2023年は英国で2番目に暑く、過去最高記録より0.06℃低いだけだと発表した。

個々の観測所のデータに誤差があっても、統計処理や補正を施すなどして、経年変化について計算できなくはない。ただどうしても、経年変化についても誤差が入り込むのは避けようがない。

格付けのよい24カ所のクラス1サイトでは 2000年以降、英国気象庁の暑さの記録は樹立されていないという。

では暑さの記録が出たとメディアを騒がせるような気温は、いったいどのような場所で測っているのか。

Google Earthによる英国シェフィールド気温測定所の写真がこれだ。アスファルトの道路の脇にあって熱気に当たるようになっていて、木立が周辺の風を遮っている。ここはクラス5に格付けされている。

2022年7月19日、地元のスター紙は、同市が初めて39℃を超える気温記録を破ったと報じた。同紙は「気象庁によると記録は7月18日に39.4℃に達した」とした。

クラス1とクラス2だけのデータを使用すれば、温暖化の程度はゆっくりになるはずだ。

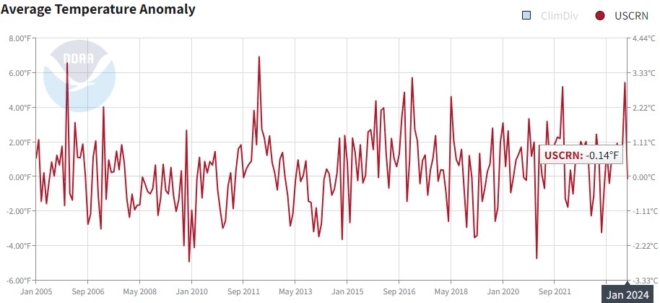

米国気象庁NOAAではこの問題を認識して、2005年、米国気候参照ネットワーク(USCRN)と呼ばれる全国114カ所の観測所ネットワークを構築した。これは、「今後50年間、土地利用が影響を及ぼす可能性のない場所での優れた精度と連続性」を目指し、都市化による熱をすべて取り除くように設計された。

その最新のデータは、2005年以降について、わずかな温暖化を示しているに過ぎない。

さて日本の観測所のWMO格付けはどうなっているのだろうか。情報公開請求をすれば出てくるのだろうか。Google Earthで写真を確認することもできそうだ。

■

関連記事

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

エネルギー・環境問題を観察すると「正しい情報が政策決定者に伝わっていない」という感想を抱く場面が多い。あらゆる問題で「政治主導」という言葉が使われ、実際に日本の行政機構が政治の意向を尊重する方向に変りつつある。しかし、それは適切に行われているのだろうか。

-

今年7月から再生可能エネルギーの買取制度が始まります。経産省からは太陽光発電で1kWh42円などの価格案が出ています。この価格についての意見を紹介します。

-

東日本大震災以降、エネルギー関連の記事が毎日掲載されている。多くの議論かが行われており、スマートメーターも例外ではない。

-

古野真 350.org Japan代表 石炭発電プラント(カナダ、Wikipediaより) (GEPR編集部より) 投稿原稿を掲載します。GEPRは、石炭火力の使用増加は環境配慮をすればやむを得ないという立場の意見を紹介

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

ショルツ独首相(SPD)とハーベック経済・気候保護大臣(緑の党)が、経済界の人間をごっそり引き連れてカナダへ飛び、8月22日、水素プロジェクトについての協定を取り交わした。2025年より、カナダからドイツへ液化水素を輸出

-

パリ協定をめぐる対立 6月のG20サミットは日本が初めて議長国を務める外交面の大舞台であった。保護主義との闘い、データ流通、海洋プラスチック等、様々な論点があったが、大きな対立軸の一つになったのが地球温暖化問題、なかんず

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間