大林ミカさんと私

Koldunov/iStock

ちょっとした不注意・・・なのか

大林ミカさん(自然エネルギー財団事務局長)が一躍時の人となっている。中国企業の透かしロゴ入り資料が問題化されて深刻度を増しているという。

大林さんは再生可能エネルギーの普及拡大を目指して規制の見直しなどを審議する内閣府のタスクフォース(TF)の委員だったが、この透かしロゴ問題の責任を取る形で委員を辞任した。問題の本質は、中国国有企業の透かしロゴ資料が〝中国が日本のエネルギー政策に影響を及ぼし果ては安全保障上の脅威〟となっていることの証左だとされている。

私はこの社会問題化された事態を見て、何を今更言っているのだと正直思った。

そもそも大林さんと河野太郎氏は、大林さんがIRENAの事務局に入る以前から懇意であったし、2011年に孫正義氏が『アジアスーパーグリッド(ASG)構想』を高らかに謳いあげた時にこの稀代の政商は日本の電力インフラを汎アジア主義のもと、中国支配下に置くつもりだなと感じた。

要するに、とうの昔に孫―大林―河野トライアングルは大林さんを軸に出来上がっていたわけだし、孫氏がそもそも自然エネルギー財団を立ち上げたのはASGのためであったし、大林さんはその政策的側面を、また河野氏はこの構想の政治的受け皿を担うことが運命付けられていた訳である。

2010年頃

©️福島みずほのどきどき日記(2010/4/28)より

このロゴ透かし問題は、社会問題化し国会で河野太郎規制改革担当大臣の責が問われる形となった。大臣は「チェック体制の不備」つまりちょっとした不注意だったと強調した。

大林ミカさんと私

大林さんと最初に出会ったのは、私が東工大時代に主宰した『学術フォーラム・多価値化の世紀と原子力』の公開講演会に、大林さんが何度か聴講しに来ていた2003、4年頃だったと記憶する。

最初の印象は、「笑顔に好感のもてるちょっとコケティッシュなひとだなあ」というものであった。原子力資料情報室の頃から存在は知っていたので、高木仁三郎仕込みの理論家かと勝手に思っていたがそんな感じは全くなく、どこかホンワカしていて、ややおっちょこちょい的なとこも垣間見えていた。

(大林ミカさんが世に出る前に何をしていたかやその頃の心情や様子は、原子力産業新聞の2007年11月8日第2403号に詳しい——大林さんの過去は謎でもなんでもない)

そんなことであるから、今回の事態にもあまり驚かなかったし、ミカさんらしいなあとも思った次第である。

こんな感じのする大林さんは2000年に副所長として、飯田哲也さんと環境エネルギー研究所を立ち上げた頃から、才能が一気に花咲いていった。2008年から2009年まで駐日英国大使館で気候変動政策アドバイザー、2010年から2011年まで国際再生可能エネルギー機関(IRENA)のアジア太平洋地域の政策・プロジェクトマネージャーと駆け上がっていった。

今次、大林さんはTF委員として河野規制改革担当相の知恵袋であり実働隊であったから、世間はこの期に一気にこの失態につけ込む形になった。

なお、河野太郎氏は外務大臣だった2018年にIRENAの年次総会にわざわざ出向いていって外務大臣としては異例の演説を行っている。外務大臣の所掌ではないという批判もあったがものともしなかった。大臣は演説のなかで日本の再エネ普及のレベルの低さを大いに批判し、世界に嘆いて見せたのである。

©️外務省

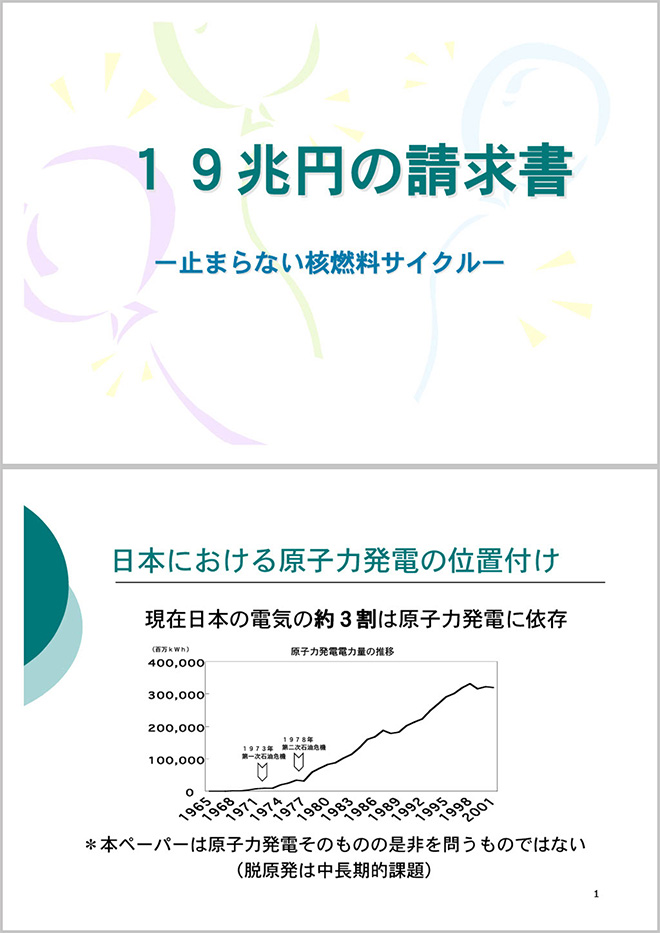

大林さんと河野大臣は、遅くとも2004年頃までには環境エネルギー政策研究所(ISEP)をベースにして繋がっていたと見る。2004年にはISEP所長の飯田さんらが中心となって、原子力政策の抜本的見直しを迫る『19兆円の請求書』を世に問うた。ここに、飯田さんや吉岡斉さんや鈴木達治郎さんらとともに名を連ねている。

また、このことを河野大臣は、2011年の3.11後に自身のブログ「ごまめの歯ぎしり」において、原子力政策の分かれ道と題してレビューするなかで原子力政策の見直しを強く主張している(2011.03.27)。

原子力政策の抜本的見直しと再エネの革新的推進は表裏一体なのである。

反原発思想?戸籍まで?

大林ミカさんと私は、ともに酒好き蕎麦好きで、大岡山の蕎麦屋やもつ焼き屋で仲間を交えて痛飲談笑することしばしばであった。それを聞き及んだ飯田さんが自分も呼ぶべしと言っていたことが思い出される。

最近大鶴義丹までが大林さんをネタにしているのを見て、私は思わずニンマリしてしまった。

世間はすぐに学歴や職歴を問いたがるが、フザケルナ——と言いたい。高木仁三郎の魂が入っているから反原発は当たり前だろう。しかし戸籍まで問われるとは尋常ではない。

私は大林さんのような〝謎めいた過去をもつ〟女性がもっとこの国に出てきて活躍すればこの日本も少しは変わって行くように思う。特に残念なのは原子力の世界にはそういうような市民目線の女性のリーダーが見当たらないということである。

大林さんならこの〝難局〟をも飄々として乗り切って行くのではないだろうか・・・

いや、そもそも難局とも思ってないかもしれない。ASGがそもそも尊師の提唱であり、その底流には中国の一帯一路構想が頑としてあるからである。彼女にとっては世の必然の流れを示しただけかもしれない。

そのことに世間が覚醒するべく絶好の材料を与えてくれたのではないかと私は思っている。

関連記事

-

ドイツの「ブラックアウト・ニュース(Blackout News)」は、欧州における脱炭素政策(欧州では「ネットゼロ」と称される)による経済的な悪影響を日々報じている。本稿では、その中でも特に産業の衰退(いわゆる産業空洞化

-

デジャブ──中3社、総崩れ 既視感のある話である。 今度は“中3社”の最後の切り札とも目されてきた中部電力が“不正行為”である。 中3社とは電力事業の古参大手である東京電力、中部電力、関西電力のことを指す。 電気事業連合

-

ドイツで高騰しているのはガスだけではなく、電気もどんどん新記録を更新中だ。 2020年、ドイツの卸電力価格の平均値は、1MW時が30.47ユーロで、前年比で7ユーロも下がっていた。ただ、これは、コロナによる電力需要の急落

-

今年5月、全米科学アカデミーは、「遺伝子組み換え(GM)作物は安全だ」という調査結果を発表しました。これは過去20年の約900件の研究をもとにしたもので、長いあいだ論争になっていたGMの安全性に結論が出たわけです。 遺伝

-

今回の衆院選は自民党の圧勝に終わりました。政権基盤が強化された高市政権にやってほしいことリストは以下の通りです。 再エネ賦課金廃止 2050年カーボンニュートラル宣言撤回 パリ協定NDCおよび国内地球温暖化対策計画の数値

-

発送電分離、地域独占を柱とする電力システム改革の見直しが検討されています。6月の国会では、審議未了によって廃案になりましたが、安倍内閣は再提出の意向です。しかし、実施によって、メリットはあるのでしょうか。

-

GX推進法の改正案がこの5月に可決され、排出量取引制度の法制化が進んでいる。教科書的には、「市場的手段」によって価格を付けるのが、もっとも経済効率が良いことになっている。 だが、日本の場合、排出量取引制度は、既存の制度に

-

世界的なエネルギー危機を受けて、これまでCO2排出が多いとして攻撃されてきた石炭の復活が起きている。 ここ数日だけでも、続々とニュースが入ってくる。 インドは、2030年末までに石炭火力発電設備を約4分の1拡大する計画だ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間