米環境団体が温暖化防止には原子力が必要と直言

11月9日、米国の環境団体「憂慮する科学者連盟」(UCS:Union of Concerned Scientists)が非常に興味深い報告書を発表した。「原子力発電のジレンマ-利潤低下、プラント閉鎖によるCO2排出増の懸念」と題するその報告書は有力な環境団体が温暖化防止に対する原子力の役割を直視した最初の事例として特筆に価する。

報告書の主なポイントは以下の通りである。

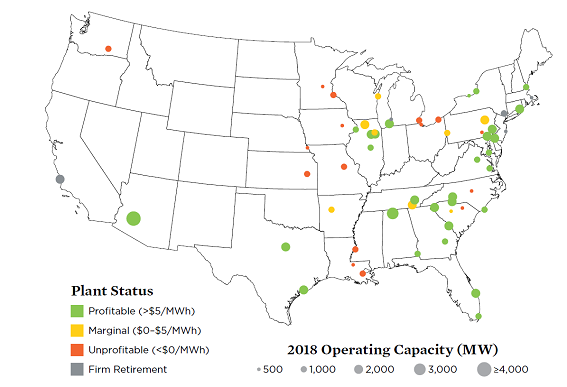

・米国には2017年末で60の原子力発電所(99原子炉)が操業しており、総発電電力量の20%を占める。2013年以降、5発電所(6原子炉)が閉鎖されており、今後8年で更に5発電所(7原子炉)が閉鎖見込みである。

・S&P Global Market Intelligence, Nuclear Energy Institute等のデータを用いて閉鎖予定の5発電所を除く55発電所の採算性を分析すると、16発電所が天然ガスとの競争に晒され、不採算(操業マージン0$/MWh以下、0-5$/MWh)であり、早期閉鎖・退役の可能性がある。閉鎖予定の5発電所を加えた21発電所(設備容量22.7GW)は米国の原子力発電所の総設備容量の22%を占める。

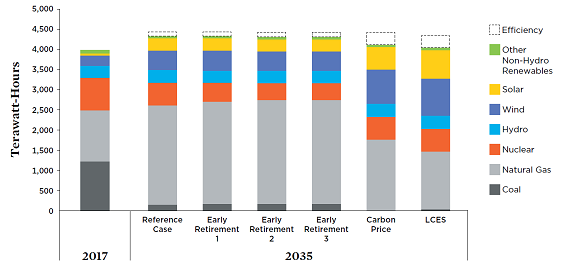

・これを踏まえ、2035年の発電電力量構成につき、以下の4ケースを検討する。

- レファレンスケース:原発維持のための新たな政策を想定せず、既に閉鎖が予定されている5原発以外は存続すると想定する。

- 早期退役ケース:原発維持のための新たな政策を想定せず、すでに閉鎖予定の5原発に加え、更に今後8年で9原発(13.7GW)~21原発(26.8GW)が退役することを想定する。

- 炭素価格ケース:2020年に全国で25$/t-CO2の炭素価格を導入し、毎年5%引き上げる。

- 低炭素発電基準(LCES: Low Carbon Electricity Standard)ケース:全国レベルで低炭素電源シェアを2020年45%、2030年60%、2050年80%に引き上げる。

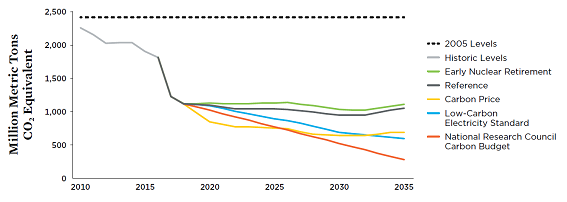

・レファレンスケース、早期退役ケースの場合、閉鎖される原発の多くが低価格の天然ガスもしくは石炭火力で代替されるため、米国の累積CO2排出量は2035年までに4-6%増大し、米国の排出削減がより困難になる。連邦レベルで炭素価格もしくはLCESを導入すれば早期退役ケースに比して天然ガス火力発電が31-445低下し、36-41%の排出削減が可能となる。

・低炭素電源に価値を与え、原発の化石燃料火力による代替を防ぐため、炭素価格もしくはLCESといった新たな施策を連邦レベル、州レベルで導入すること必要である。

・原発の早期閉鎖を防ぐため、時限的に資金援助を行う場合、支援対象は不採算原発に限定すべきであり、当該原発所有企業は帳簿を公開し、資金援助の必要性をきちんと説明せねばならない。また支援対象は原子力規制委員会が最高レベルの安全性格付けをしたものに限定し、格付けが下がったものについては18ヶ月以内に最高レベルに戻すことを資金援助の条件とするべきである。

・既存原発への支援を行う場合は、再エネ、省エネ施策も強化すべきである(例えば原発に資金援助をしているニュージャージー州、ニューヨーク州では2030年までに電力販売量の50%を再エネとすることを求めている。

上記報告書の発表に当たってUCSのスティーブン・クレマーエネルギー調査部長は「気候変動の最悪の影響を避けるための排出削減に残された時間はなくなりつつある。原子力のような非化石電源を失うことは排出削減をより困難にする。原子力にはリスクがあり、完璧な技術とは言えないが、トレードオフに向き合わねばならない。長期的には再エネを増大させ、石炭、天然ガス、原発をフェーズアウトさせることは可能だが、再エネを急速に拡大させることはできす、我々には時間がない」と述べている。UCSは1969年の創立以来、原子力の安全性について警鐘を鳴らし続けてきたが、ケン・キンメルUCS会長は「IPCCの1.5度特別報告書を見れば、世界がパリ協定の目標を達成する可能性が急速に低下しつつあることは明らかであり、我々が好まないものであっても排出削減に貢献する全てのツールにオープンマインドで臨む必要がある」と述べている。

当然ながら原子力業界はUCSの「方針転換」を歓迎している。米国原子力エネルギー協会(NEI: Nuclear Energy Institute)のマリア・コースニック会長は「原子力が強靭で信頼性がありクリーンなエネルギー源であることは米国の政治、環境、安全保障、エネルギー専門家の間でコンセンサスになりつつある。UCS報告書は原子力が気候変動防止に大きな役割を果たしていることを明確に認知した画期的なものである」とコメントし、世界原子力協会(WNA: World Nuclear Association)のアグネッタ・リージング事務局長は「低炭素魏医術の価値を反映した施策が必要とのUCS報告書の提言に賛成である。更に政策当局は原子力が天候や季節にかかわらず、常時安定的に電力を供給できることにも価値を見出すべきである」と述べている。環境シンクタンクの世界資源研究所(WRI:World Resource Institute)のアンドリュー・スティアー会長も「UCSが原子力の早期閉鎖によるCO2排出増のリスクをファクトに基づいて分析した」と評価している。

もちろん、報告書に対する批判もあり、オバマ政権下で原子力規制委員長を務めたグレゴリー・ヤツコ博士は「UCS報告書は米国で再エネがどんどん安くなっている現実を反映していない。原子力を温暖化防止に使うことはオズの魔法使いを探すドロシーのような幻想だ」と手厳しい。

米国では新税に対する抵抗感がことのほか強い。本年11月、ワシントン州で歳入中立の炭素税提案が2016年に続き、再度否決されたことを考えれば、連邦レベルの炭素価格というUCSの提言のハードルは高い。他方、多くの州で再生可能エネルギーポートフォリオ基準(RPS: Renewable Portfolio Standard)が導入されていることを考慮すれば、これを低炭素エネルギー基準(LCES)に拡充することは有り得る解である。英国のように差額契約制度(CfD: Contract for Difference)を通じて原子力も再エネと並んでFITの対象としている事例もある。ベースロード電源維持のため、石炭火力と原子力両方に政策的支援を与えようというトランプ政権のスタンスはUCSと全く相容れるものではないが、原子力の重要性との点については接点があるかもしれない。

温暖化防止の観点から原子力が重要な役割を果たしていることは客観的事実である。グリーンピース、FOE (Friend of the Earth)、CAN(Climate Action Network)等の環境NGOは一貫して原子力オプションを排除してきた。温暖化防止を重視する観点から反原発からプロ原発に転向し、映画「パンドラの約束」を作成したロバート・ストーンやマーク・ライナースは環境関係者の間では少数派である。我が国においても温暖化防止を理由に石炭火力を攻撃するNGOが原子力の再稼動にも反対するという奇妙な構図が存在する。原発の閉鎖・退役を再エネで埋め合わせることが出来ず、CO2排出増につながってしまうというUCSの問題意識は原発の再稼動が進まなければ26%減の達成が不可能になるという我が国の事情にも重なる。日本の環境団体も原子力対再エネという不毛な二項対立論から脱却し、原子力を含め、温暖化防止のための全てのオプションを追求するというUCSの現実的なポジションを少しは見習って欲しいと思う。

関連記事

-

ポーランドの首都ワルシャワから、雪が降ったばかりの福島に到着したのは、2月2日の夜遅くでした。1年のうち、1月末から2月が、福島においては最も寒い季節だと聞きました。福島よりもさらに寒いワルシャワからやって来た私には、寒さはあまり気にならず、むしろ、福島でお目にかかった皆さんのおもてなしや、誠実な振る舞いに、心が温められるような滞在となりました。いくつかの交流のうち特に印象深かったのが、地元住民との食の安全に関する対話です。それは福島に到着した翌朝、川内村で始まりました。

-

「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。

-

G7気候・エネルギー・環境大臣会合がイタリアで開催された。 そこで成果文書を読んでみた。 ところが驚くことに、「気候・エネルギー・環境大臣会合」と銘打ってあるが、気候が8、環境が2、エネルギー安全保障についてはほぼゼロ、

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では過去の地球温暖化は100年あたりで約1℃

-

下記のグラフは、BDEW(ドイツ連邦エネルギー・水道連合会)(参考1)のまとめる家庭用電気料金(年間の電気使用量が3500kWhの1世帯(3人家族)の平均的な電気料金と、産業用電気料金(産業用の平均電気料金)の推移である。

-

「もんじゅ」以降まったく不透明なまま 2016年12月に原子力に関する関係閣僚会議で、高速原型炉「もんじゅ」の廃止が決定された。それ以来、日本の高速炉開発はきわめて不透明なまま今に至っている。 この関係閣僚会議の決定では

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている。 そして、「

-

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間