バランスの取れたエネルギー政策 書評「Energy for Future Presidents: The Science Behind the Headlines」

(アゴラ版)

「福島後」に書かれたエネルギー問題の本としては、ヤーギンの『探求』と並んでもっともバランスが取れて包括的だ。著者はカリフォルニア大学バークレーの物理学の研究者なので、エネルギーの科学的な解説がくわしい。まえがきに主要な結論が列記してあるので、それを紹介しよう:

- 福島原発事故もメキシコ湾の石油流出事故も、メディアが騒ぐほど破局的な事故ではなく、エネルギー政策を変えるものではない。

- 原子力は安全であり、核廃棄物の処理は技術的には解決ずみである。人々の恐怖は誤った情報と政治的宣伝によるものだ。

- 地球温暖化の大部分は人為的なものだが、それをコントロールするには中国を中心とする新興国の協力が必要だ。

- シェールガスの発見はエネルギー産業に大変革をもたらし、今後のアメリカのエネルギーの中心となるだろう。

- アメリカのエネルギー問題の弱点は自動車だ。重要なのは化石燃料を減らして合成燃料や天然ガスなどに代える技術だ。

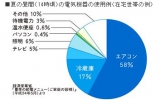

- エネルギー効率の改善はもっとも有望な技術で、収益性も高い。

- 太陽エネルギーは急速に進歩しており、風力のポテンシャルも大きいが、こうした電源は送電網の改良を必要とする。

- エネルギー貯蔵技術はもっとも重要だが、技術的には困難で高価だ。もっとも効率的な方法は蓄電池だが、天然ガスによるバックアップのほうが安い。

- 水素燃料には未来がない。地熱や潮汐発電や波力発電も、大した規模にはならない。

- ハイブリッド車には将来性があるが、プラグイン・ハイブリッドや電気自動車のコストは高すぎ、今後ともガソリンと競争できない。

福島事故については、著者は「悲観的な予測」として、癌による死者が最大100人ぐらい増えるだろうと予測している。これは22000人が220mSvも被曝したという想定によるものだが、このデータは間違いだ。中川恵一氏によれば被災者の実効線量は最大でも数mSvで、死者は1人も増えない。ただ本書もいうように、最大の被害は日本のすべての原発を意味もなく止めることによる莫大な経済的損失と環境汚染だ。

核廃棄物を地層処分する技術は確立しており、政治家や大衆がそれを理解していないだけだ。特に恐れられているプルトニウムは、水に溶けないので地下水に漏れ出しても害はない。それ以外の核廃棄物も、100年後にはほぼ無害になる。しかしメディアが恐怖をあおるため、ユッカマウンテンの処理場は凍結されてしまった。このために廃棄物は原発の中に保管されているが、これは福島第一の4号機のような事故の原因となる。

この種の問題を論じるとき、「リスクの値がわからないときは最大だと想定して防護する」という予防原則なる言葉を使う人がいるが、そんな原則は環境政策で認められていない。そんな原則に従ったら、世の中の化学製品のほとんどは使用禁止になるだろう。

エネルギー政策を「原発比率」に矮小化し、それを「世論調査」で決めるなんて、ナンセンスもいいところだ。上のような事実を理解している一般大衆がどれぐらいいるのか。政治家でさえ森ゆうこ氏のような程度で「エネルギーの専門家」を自称しているのだから、こうした科学的事実を踏まえ、経済的バランスを考えて専門家が判断すべきだ。政治家や国民は、その結論について判断すればよい。

(2012年9月10日掲載)

関連記事

-

最近にわかにEV(電気自動車)が話題になってきた。EVの所有コストはまだガソリンの2倍以上だが、きょう山本隆三さんの話を聞いていて、状況が1980年代のPC革命と似ていることに気づいた。 今はPC業界でいうと、70年代末

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

-

私は獣医師で震災の年まで福島県の県職員だった。ふるさとの楢葉のために働きたいと思い、町議に立候補し、議長にも選んでいただいた。楢葉町では原発事故によって3つのものが失われたと思う。

-

日本政府は第7次エネルギー基本計画の改定作業に着手した。 2050年のCO2ゼロを目指し、2040年のCO2目標や電源構成などを議論するという。 いま日本政府は再エネ最優先を掲げているが、このまま2040年に向けて太陽光

-

ついに出始めました。ニュージーランド航空が2030年のCO2削減目標を撤回したそうです。 ニュージーランド航空、航空機納入の遅れを理由に2030年の炭素排出削減目標を撤回 大手航空会社として初めて気候変動対策を撤回したが

-

みなさんこんにちは。消費生活アドバイザーの丸山晴美です。これから、省エネやエコライフなど生活に密着した役立つお話をご紹介できればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

-

近代生物学の知見と矛盾するこの基準は、生物学的損傷は蓄積し、修正も保護もされず、どのような量、それが少量であっても放射線被曝は危険である、と仮定する。この考えは冷戦時代からの核による大虐殺の脅威という政治的緊急事態に対応したもので、懐柔政策の一つであって一般市民を安心させるための、科学的に論証可能ないかなる危険とも無関係なものである。国家の安全基準は国際委員会の勧告とその他の更なる審議に基づいている。これらの安全基準の有害な影響は、主にチェルノブイリと福島のいくつかの例で明らかである。

-

GPIFがサステナ投資方針を月末公表へ、ESGの姿勢明確化―関係者 ブルームバーグ 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、サステナビリティー(持続可能性)投資に関する方針を初めて策定し、次期基本ポートフォリオ(資

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間