「脱炭素化」の夢から覚めて電力供給を強化しよう

今年は第7次エネルギー基本計画(エネ基)の年である。朗報は河野太郎氏の突撃隊である再エネタスクフォースと自然エネルギー財団が、エネ基の議論から排除されることだ。それを意識して朝日新聞は、再エネ擁護のキャンペーンを張り始めた。

やまない再エネバッシング、喜ぶのは? エネルギー議論の行方に危惧 https://t.co/rXT7vvs3cS

— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) May 14, 2024

再エネで産業競争力は低下した

こういうファンタジーは、3年前に日経が展開した「カーボンゼロ」キャンペーンと同じだ。日経は最近おとなしくなったが、朝日の石井徹という編集委員は「再エネ普及の遅れは、日本の産業競争力喪失の一因」だと書いている。

これは「再エネ普及は日本の産業競争力喪失の一因」の間違いだろう。再エネ賦課金のおかげで日本の電気料金はアジア最高になり、製造業は海外に流出した。国内にできたソーラーパネルの75%は中国製で、中国の産業競争力には多大な貢献をした。

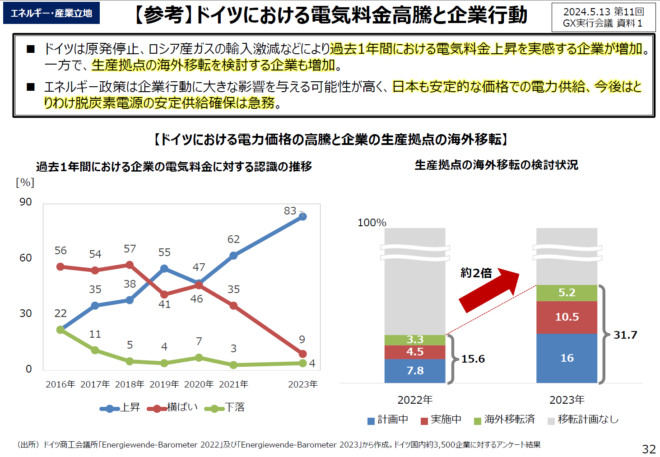

世界の脱炭素化をリードしているドイツ経済は欧州で唯一マイナス成長になり、また「欧州の病人」と呼ばれている。再エネ原理主義の左翼政権が、天然ガスの供給が止まっている最中に原発を停止し、電気料金がヨーロッパ最高になって企業が海外に流出している。

GX実行会議資料より

その原因は、脱炭素化投資の収益率はマイナスだからである。これはたとえば鉄鋼業の水素還元製鉄を考えるだけで明らかだ。これは石炭(コークス)の代わりに水素を使って鉄鉱石を溶かす技術で、CO₂排出量がゼロの「グリーンスチール」ができるが、その単価は高炉の2倍である。

しかしできた鋼材はまったく同じなので「これはグリーンスチールだから2倍の価格で買ってください」といっても買う会社はない。つまり鉄鋼メーカーのコストは2倍になり、価格は同じだから、水素還元製鉄の投資収益率はマイナスなのだ。

「2050年ネットゼロ」のコストは650兆円

企業が収益率マイナスの投資をおこなうことはありえないが、それが環境に負の外部性をもたらす場合は、政府が規制することが考えられる。かつて大気汚染がひどかった時期にはそういう規制が行なわれたが、CO₂は大気汚染をもたらすわけではない。

IEAの報告によれば、「2050年ネットゼロ」に必要なコストは世界のGDPの約4%である。日本では毎年25兆円、金利を無視しても2050年まで26年間で650兆円である。

ではネットゼロのメリットは何か。杉山大志氏の計算によれば、2050年に日本がCO₂排出ゼロにしても、地球の平均気温は0.01℃も下がらない。日本の排出するCO₂は世界の3%にすぎないからだ。

大気汚染の規制には空気がきれいになるという明らかなメリットがあったが、脱炭素化のメリットは30年後に0.01℃気温が下がるだけなのだ。世界のすべての国がネットゼロにしたとしても、2100年に気温は1℃下がる程度である。先進国では、その効果はわからない。

80年後の人類のために1℃気温を下げる夢は美しいが、そのコストは全世界で毎年4.5兆ドル。世界のODA(開発援助)総額の20倍である。温暖化の被害を受ける熱帯の人々は、その1割でもいいから食糧や医療援助に使ってほしいだろう。

産業競争力に必要なのは原子力の強化だ

第6次エネ基は、菅首相の宣言した「2050年カーボンニュートラル」と辻褄を合わせるために2030年の電力需要は減ると想定し、そのうち36~38%を再エネでまかなうという絵空事を描いたが、現実には再エネは21.7%(うち水力が9.2%)で、FITの新規認定はほとんどなくなった。

5月15日に開かれた総合資源エネルギー調査会の資料を見ると、第7次エネ基でも脱炭素化が最優先の課題として掲げられているが、こういうアジェンダ設定はもうやめてはどうか。

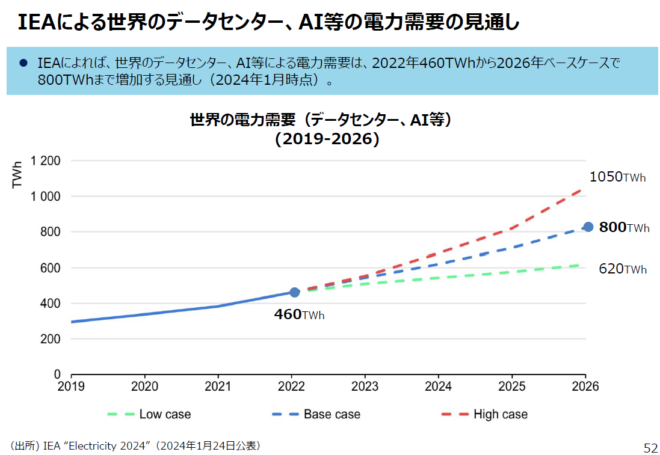

いま緊急の課題は脱炭素化ではなく、AIやデータセンターや半導体などの急速な成長で、電力消費が増えることだ。AIやデータセンターなどの電力消費は2022年から26年までに約2倍に増えるとIEAは予想している。

総合資源エネルギー調査会の資料より

国内でも減少していた電力消費が増加に転じ、2050年までに最大37%増えるというのが電力中央研究所の予測である。このようなハイテク施設にとって大事なのは電力品質である。半導体は0.1秒電圧が下がっただけでパーになることもある。天気まかせの再エネは電圧が不安定で、使い物にならない。

マイクロソフトはデータセンター専用の原発の開発を計画し、ビル・ゲイツの開発している高速炉を採用する可能性もある。オープンAIのアルトマンは、次世代原子炉を開発する企業のCEOになった。大量の電力を安定して供給する原子力は、大量の情報を超高速で処理するAIと一体なのだ。

https://youtu.be/S8_LGgIDIUI?si=vGE_aYoxBbgauMSl

日本の「失われた30年」の大きな原因は、製造業の空洞化だった。雇用を国内に戻すには、安定した電力を低コストで供給することが不可欠である。脱炭素化などという夢物語より、原発を再稼動して電力供給を安定化することが緊急の課題である。

関連記事

-

現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

米国シェールガス革命に対する欧州と日本の反応の違いが興味深い。日本では、米国シェールガス革命によって日本が安価に安定的に燃料を調達できるようになるか否かに人々の関心が集中している。原子力発電所の停止に伴い急増した燃料費負担に苦しむ電力会社が行った値上げ申請に対し、電気料金審査専門委員会では、将来米国から安いシェールガスが調達できることを前提に値上げ幅の抑制を図られたが、事ほど左様に米国のシェールガス革命に期待する向きは大きい。

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

「口では福島支援と言いながらちっとも支援していない」。原子力規制委員会の田中俊一委員長は9月11日の記者会見で、福島第一原発事故の汚染水漏れで福島県や近県の水産物を敬遠する動きが国内外で強まっていることに不満を示した。

-

現在、エジプトのシャルムエルシェイクで国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。連日様々なニュースが流れてきますが、企業で環境・CSR業務に携わる筆者は以下の記事が気になりました。 企業の

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 正直言ってこれまでの報告とあまり変わり映えのしない今回の

-

福島第一原発の事故は我国だけでなく世界を震撼させた。電力会社に在籍したものとして、この事故の意味を重く受け止めている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間