電気代の定義を捻じ曲げて国民を欺く日本政府

MarioGuti/iStock

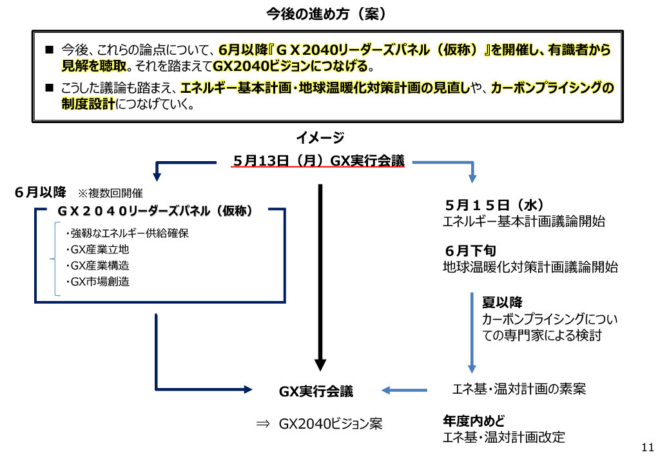

第7次エネルギー基本計画の政府検討が始まった。

呆れたことに、グリーントランスフォーメーション(GX)の下にエネルギー基本計画を置いている。つまり脱炭素を安全保障と経済より優先する訳だ。そして、GXさえすれば安全保障と経済成長も同時に達成されるというファンタジーが綴られている。

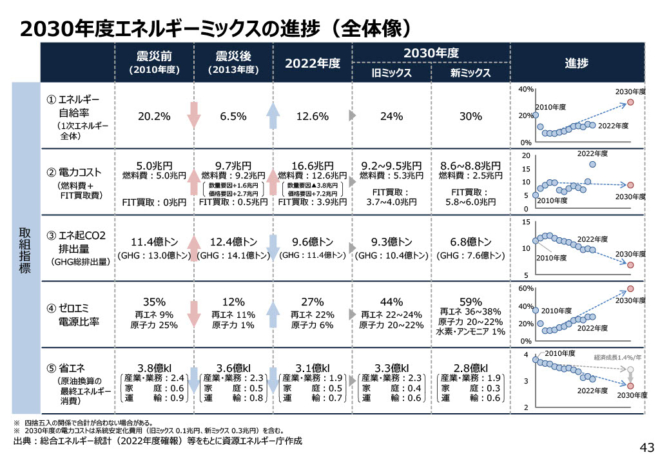

では、電気代は一体どうなるのかと言えば、政府は「指標」として「電力コスト」を示している。

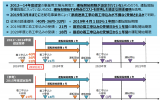

けれども、この電力コストとは何かとよく見ると、「燃料費プラスFIT買取費」となっている。

なんだこれは? 常識的には、電力コストと言えば国民の支払う電気代のことで、これを下げることが日本政府の使命のはずだ。

上述の日本政府資料を見ると、この日本政府の定義する「電力コスト」に入らない項目がずらずらと並んでいる。

- 再エネ大量導入のための送電線費用

- 再エネ大量導入のためのバッテリー導入費用

- 水素やアンモニア導入のための費用

- CCS導入のための費用

- 省エネ補助金のための費用

- 電気自動車導入のための費用

- GX債償還のための課徴金

- GX債償還のための排出権購入費用

再エネの費用はFIT買取費だけではない。特に大量導入するとなると送電線やらバッテリーやらのために膨大な費用がかかる。

政府の奇妙な「電力コスト」の定義だと、FIT買取費用と化石燃料の燃料費だけを減らせば電気代が下がるかのように錯覚しがちだが、現実は全く違うのだ。

この日本のGX戦略を実行すれば電気代は高騰することは間違いない。この事実を政府は隠している。そのための道具がこの「電力コスト」という似非指標だ。

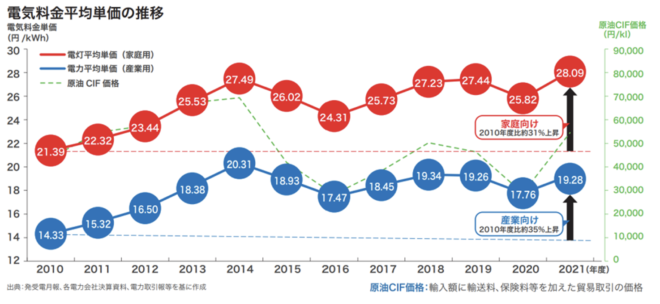

これまでのところ、日本の電気代は、2010年以降、高騰を続けている。

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電気代を指標として、2010年水準(産業用14円、家庭用21円)に戻すという目標を提案している。

政府は欺瞞に満ちた「電力コスト」なる指標を撤回し、「電気代」を指標に据えるべきだ。そのうえで、電気代を幾らまで下げるのか、数値目標を立てるべきだ。

■

関連記事

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 今回は理系マニア向け。 「温室効果って、そもそも存在する

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

今回はマニア向け。 世界の葉面積指数(LAI)は過去30年あたりで8%ほど増えた。この主な要因はCO2濃度の上昇によって植物の生育が盛んになったためだ。この現象は「グローバルグリーニング」と呼ばれる。なお葉面積指数とは、

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

今回の衆院選は自民党の圧勝に終わりました。政権基盤が強化された高市政権にやってほしいことリストは以下の通りです。 再エネ賦課金廃止 2050年カーボンニュートラル宣言撤回 パリ協定NDCおよび国内地球温暖化対策計画の数値

-

(GEPR編集部より)GEPRは民間有識者などからなるスマートメーター研究会(村上憲郎代表)とともに、スマートグリッドの研究を進めている。東京電力がスマートメーターを今年度300万台、今後5年で1700万台発注のための意見を募集した。(同社ホームページ)同研究会の意見書を公開する。また一般読者の方も、これに意見がある場合に、ご一報いただきたい。連絡先は info@gepr.org この意見書についての解説記事

-

去る10月22日に経済産業省は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)に関して、同法に基づく価格決定ルールの運用変更案を定めた省令、告示のパブリックコメントを開始した。この改正内容のう

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間