電気代の定義を捻じ曲げて国民を欺く日本政府

MarioGuti/iStock

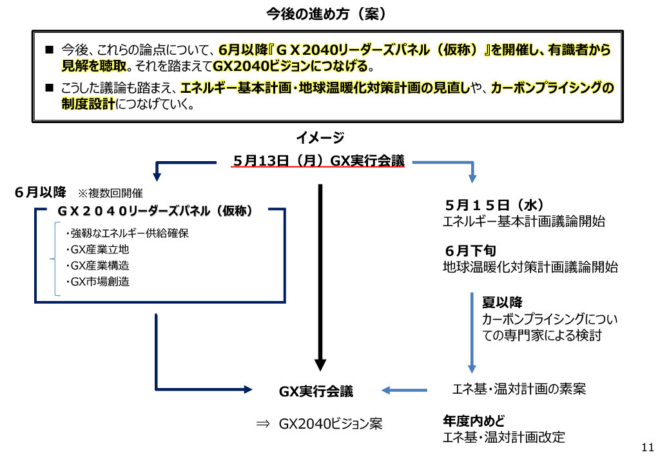

第7次エネルギー基本計画の政府検討が始まった。

呆れたことに、グリーントランスフォーメーション(GX)の下にエネルギー基本計画を置いている。つまり脱炭素を安全保障と経済より優先する訳だ。そして、GXさえすれば安全保障と経済成長も同時に達成されるというファンタジーが綴られている。

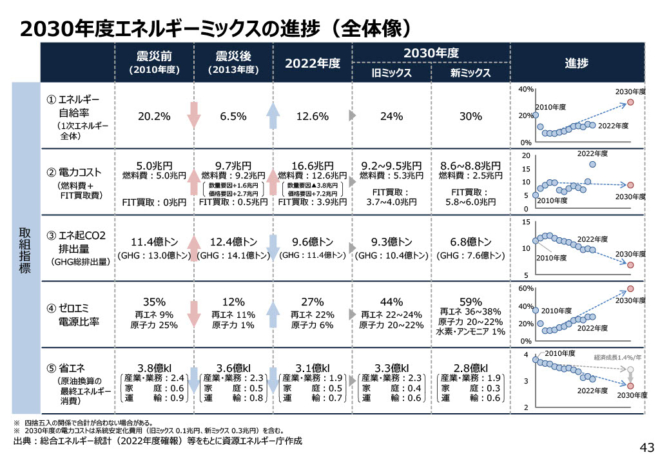

では、電気代は一体どうなるのかと言えば、政府は「指標」として「電力コスト」を示している。

けれども、この電力コストとは何かとよく見ると、「燃料費プラスFIT買取費」となっている。

なんだこれは? 常識的には、電力コストと言えば国民の支払う電気代のことで、これを下げることが日本政府の使命のはずだ。

上述の日本政府資料を見ると、この日本政府の定義する「電力コスト」に入らない項目がずらずらと並んでいる。

- 再エネ大量導入のための送電線費用

- 再エネ大量導入のためのバッテリー導入費用

- 水素やアンモニア導入のための費用

- CCS導入のための費用

- 省エネ補助金のための費用

- 電気自動車導入のための費用

- GX債償還のための課徴金

- GX債償還のための排出権購入費用

再エネの費用はFIT買取費だけではない。特に大量導入するとなると送電線やらバッテリーやらのために膨大な費用がかかる。

政府の奇妙な「電力コスト」の定義だと、FIT買取費用と化石燃料の燃料費だけを減らせば電気代が下がるかのように錯覚しがちだが、現実は全く違うのだ。

この日本のGX戦略を実行すれば電気代は高騰することは間違いない。この事実を政府は隠している。そのための道具がこの「電力コスト」という似非指標だ。

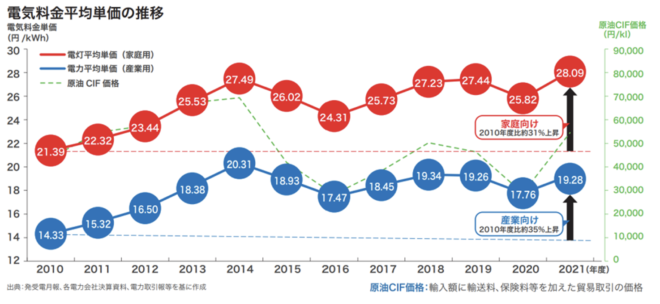

これまでのところ、日本の電気代は、2010年以降、高騰を続けている。

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電気代を指標として、2010年水準(産業用14円、家庭用21円)に戻すという目標を提案している。

政府は欺瞞に満ちた「電力コスト」なる指標を撤回し、「電気代」を指標に据えるべきだ。そのうえで、電気代を幾らまで下げるのか、数値目標を立てるべきだ。

■

関連記事

-

2020年10月の菅義偉首相(当時)の所信表明演説による「2050年カーボンニュートラル」宣言、ならびに2021年4月の気候サミットにおける「2030年に2013年比46%削減」目標の表明以降、「2030年半減→2050

-

スマートグリッドと呼ばれる、情報通信技術と結びついた新しい発送電網の構想が注目されています。東日本大震災と、それに伴う電力不足の中で、需要に応じた送電を、このシステムによって実施しようとしているのです。

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

-

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツがロシアからガスを輸入し続けていることを激しく非難し続けている。 ただ現実には、ロシアのガスは今もなおウクライナ経由の陸上パイプラインを通って西に向かって流れている。しかも、4月1

-

池田信夫アゴラ研究所所長。8月22日掲載。経産省横の反原発テントが、撤去されました。日本の官僚の事なかれ主義を指摘しています。

-

福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。 例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。

-

地球が将来100億人以上の人の住まいとなるならば、私たちが環境を扱う方法は著しく変わらなければならない。少なくとも有権者の一部でも基礎的な科学を知るように教育が適切に改善されない限り、「社会で何が行われるべきか」とか、「どのようにそれをすべきか」などが分からない。これは単に興味が持たれる科学を、メディアを通して広めるということではなく、私たちが自らの財政や家計を審査する際と同様に、正しい数値と自信を持って基礎教育を築く必要がある。

-

原子力の始まりが、政治の主導であった歴史を紹介している。中曽根氏の演説は格調高いが、この理想はなかなか活かされなかった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間