企業のカーボンニュートラル宣言はESGのGに反する

2020年10月の菅義偉首相(当時)の所信表明演説による「2050年カーボンニュートラル」宣言、ならびに2021年4月の気候サミットにおける「2030年に2013年比46%削減」目標の表明以降、「2030年半減→2050年カーボンニュートラル」を宣言する日本企業が相次いでいます。

NicoElNino/iStock

パリ協定発効後の2016年や2017年のほか、菅首相所信表明演説後の2021年初頭に表明していたにもかかわらず、改めて2021年5月以降に目標値の積み上げや達成年度の前倒しを宣言した企業もあります。

企業が自社のCO2削減に関する中長期目標(本稿ではスコープ1、2とします)を策定するプロセスとしては、まず現時点のCO2排出量実績から2030年や2050年のビジネスを展望した上で目標年のCO2排出量見込みを算出します。そこから自助努力による削減方策を積み上げて検討しますが、同時に発電側で対応されるであろう日本政府の目標を加味してCO2排出量の削減見込みを試算します。

カーボンニュートラル宣言のリリースや自社ウェブサイト上での詳細説明で国の46%削減に伴う購入電力の低炭素化を前提条件としている企業が複数ありますし、仮に明言していない企業であっても多かれ少なかれ前提としているはずです。

ここで、ひとつの疑問が浮かびます。2030年にCO2半減(46%や50%の削減)を宣言した企業の経営者の皆さんは、わずか8年後に日本国内の46%削減が実現可能だとお考えなのでしょうか。残念ながら、空前絶後のイノベーションでも起きない限り、冷静に考えれば実現はほぼ不可能です。

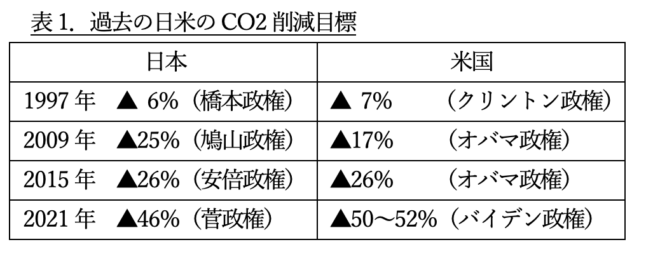

また、日本のCO2削減目標は、米国民主党政権に合わせて上方修正し、共和党政権に梯子を外され国内での議論が沈静化するというサイクルを繰り返してきました。表1に、過去の日本と米国のCO2削減目標を整理します。基準年は違えどほぼ同じ削減率の数字が並んでいます。

もちろん今後については分かりませんが、2022年に行われる米国中間選挙について現時点では共和党優勢が伝えられており、今回も日本政府は梯子を外され数年後には国内でも沈静化する可能性が否定できません。

企業のCO2削減目標も国の目標が変わるたびに上方修正して一時的には盛り上がるのですが、数年後には産業界でも社会全体でも忘れ去られる、といった歴史を繰り返してきました。何度も経営会議に諮って公表時点では社内の関心が高いのですが、数年後社会の関心が薄れるとともに経営層や事業部でも話題にならなくなり、環境・CSR部門だけが取り組んでいるという苦い経験をした担当者も多いはずです。上

場企業であれば数年で経営者が変わるため、公表時の経営者と後任の経営者で関心や方針が異なるのは仕方がない面もあります。しかしながら、過去の日本政府の目標やエネルギー基本計画(後述)について最終年の結果まで関心を持って把握してきた経営者が何人いたでしょうか。

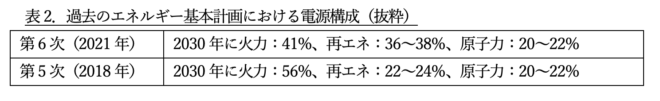

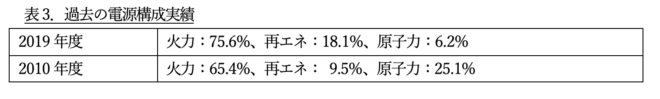

続いて、2021年10月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画、および第5次エネルギー基本計画における電源構成を抜粋します(表2)。比較のため、表3に2019年度の電源構成、および電気事業連合会が公表しているCO2排出係数の推移(図1)より過去最も排出係数が低かった2010年の日本の電源構成を示します。

資源エネルギー庁ウェブサイトより作成

環境省ウェブサイトより作成

図1.電事連における販売電力量、CO2排出量と排出係数の推移

出典:電気事業連合会ウェブサイト

第6次エネルギー基本計画では、あと8年で2019年度実績の再エネを2倍に、原子力を3.5倍にする計画となっています。2010年度は再エネがほぼ水力のみで9.5%しかなかったにもかかわらず原子力が25%あったことでCO2排出係数が過去最少でした。

しかしながら、原子力発電所の再稼働が進展しない現状を鑑みると、たった8年では第5次エネルギー基本計画の電源構成すら実現する可能性が低い中で、さらに再エネの拡大をめざす第6次エネルギー基本計画が達成できるとは到底考えられません。従って、2030年46%削減も極めて困難なことが予想されます。

自社内で完結する施策で達成可能な目標であればよいのですが、実現が絶望的な国の2030年46%削減という外部要因に頼っている場合、その目標は2030年時点で未達となる可能性が極めて高いため、ESGのG(ガバナンス)として適切な意思決定および経営計画の開示とは思えません。

あるいは、2030年CO2半減目標を公表した経営者の皆さんは国の2030年46%削減が達成できるとお考えなのでしょうか。

本来は投資家やメディアにこうした議論を深掘りしてほしいのですが、我先にとカーボンニュートラル宣言を出しさえすれば称賛される昨今の風潮には大きな違和感を覚えます。

■

関連記事

-

エネルギー基本計画の改定に向けた論議が始まったが、先週の言論アリーナで山本隆三さんも指摘したように、今の計画はEV(電気自動車)の普及をまったく計算に入れていないので、大幅に狂うおそれが強い。 新しい計画では2050年ま

-

昨年の地球の平均気温は、観測史上最高だった。これについて「その原因は気候変動だ」という話がマスコミには多い。 気候変動の話をすると、「地球の歴史からするとこの程度は昔もあった」というコメントがつくのだが、現生人類も文明も

-

日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整

-

4月8日、マーガレット・サッチャー元首相が亡くなった。それから4月17日の葬儀まで英国の新聞、テレビ、ラジオは彼女の生涯、業績についての報道であふれかえった。評者の立場によって彼女の評価は大きく異なるが、ウィンストン・チャーチルと並ぶ、英国の大宰相であったことは誰も異存のないところだろう。

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

世界は激変している。だが日本のエネルギー政策は変わることが出来ていない。本当にこれで大丈夫なのか? 脱炭素の前に脱ロシア? ウクライナでの戦争を受け、日本も「脱ロシア」をすることになったが、「脱炭素の前に脱ロシア」という

-

ドイツ東部の都市、ライプツィヒに引っ越して、すでに4年半が過ぎた。それまで38年間も暮らしたシュトゥットガルトは典型的な西ドイツの都市で、戦後、メルセデスやポルシェなど自動車産業のおかげで急速に発展し、裕福になった。 一

-

エネルギー問題では、福島事故の影響で、原発に賛成か反対かという論点ばかりが議論されがちです。しかし私たちが考えなければならない問題は数多くあります。原子力規制庁、外部コストと呼ばれる社会影響、代替策についての論考を紹介します。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間