トランプ氏の再登場と気候問題の変節

ドナルド・トランプ氏が主流メディアの事前予想を大きく覆し、激戦区の7州を制覇、312対226で圧勝した。この勝利によって、トランプ氏は、「グリーン・ニュー・スカム(詐欺)」と名付けたバイデン大統領の気候政策を見直し、税制優遇措置や補助金を持続可能なエネルギーに投資する企業に提供するインフレ削減法(IRA)など、バイデン政権の多くの取り組みを反故にすると予想されている。

トランプ氏インスタグラムより

トランプ氏は、大統領候補の指名受託演説で、「ドリル、ベイビー、ドリル!」と叫んでいた。これは、2008年の共和党のキャンペーンスローガンとして使われたもので、追加のエネルギー源として、石油とガスの掘削を増やすことへの支持を表明したものだった。

このスローガンを持ち出すことによって、トランプ氏は化石燃料開発を奨励し、共和党が支配する上下院の助けを借りて、環境保護庁(EPA)やエネルギー省(DOE)による規制監督を劇的に削減することを約束した。それはエネルギー生産者、特に石油・ガス事業者の束縛を緩和するための全面的規制緩和を行う事であり、ひいてはエネルギー価格の高騰や産業の弱体化にブレーキを掛けることにもつながる。

大統領就任直後に、トランプ氏が行われると見られる行政措置の中には、バイデン大統領時代のエネルギー関連の行政措置や規則制定の見直しや廃止があり、2035年の脱炭素電力網と2050年のカーボンフリーを目指した大気環境基準などが含まれている。また、トランプ氏は、2016年の大統領選後と同様に、米国をパリ協定から離脱を宣言することなどが確実とみられている。

現在、アゼルバイジャンの首都バクーでCOP29が開催されており、2025年以降の途上国支援の資金規模の目標やドナーの範囲などに合意できるかが焦点となっている。途上国への資金支援については、COP15で、先進国が2020年までに年1000億ドルを目標に拠出することで合意したが、その後2015年のCOP21で期限を延長していた。先進国側も国内の社会経済問題が山積している中、途上国のために巨額の税金を投じることは許されない。これまでのCOPと同様、実質的な進展はなく、お茶を濁して閉会するのではないだろうか。

トランプ氏の「パリ協定」からの再離脱は、COP29にも暗い影を投げかけている。米国のジョン・ケリーの後任として気候特使を務めるジョン・ポデスタ氏は、「トランプ前大統領の返り咲きが決まったが、地球温暖化問題への米国の取り組みが終わることはない。米国は引き続き気候変動との闘いを継続し、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいく」と述べたと報じられている。

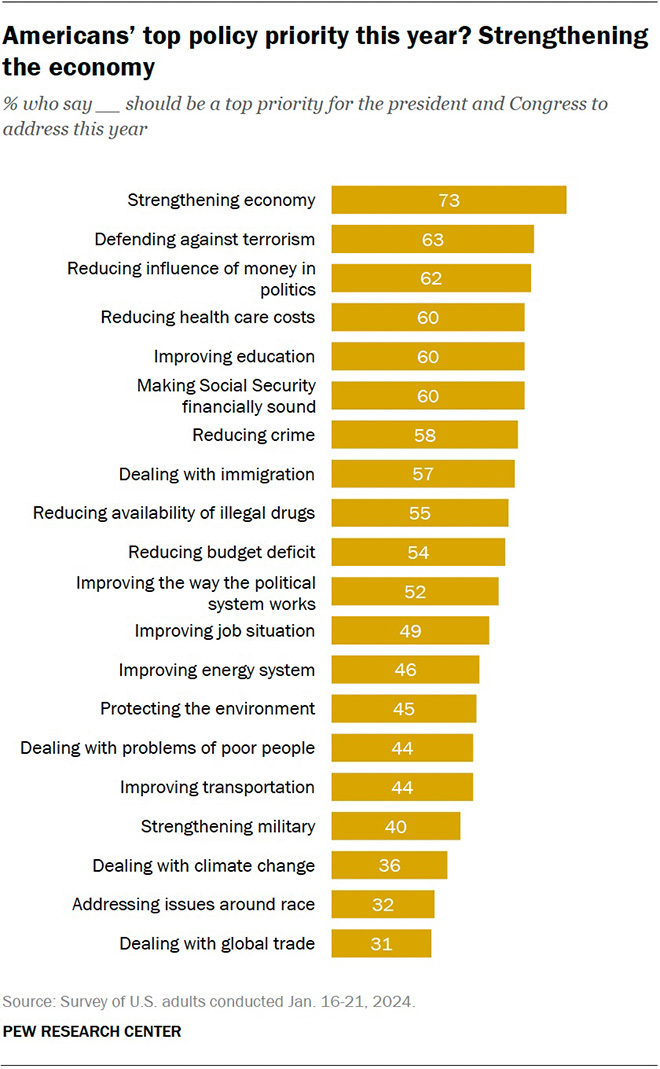

ポデスタ気候特使の発言に見られるように、気候変動は民主党のアジェンダの中でも優先順位が高いが、一般市民が考える気候変動の重要度は20項目中の17番目(36%)と低いことがPew Research Centerのレポート(以下のチャート)から分かる。

政党間で比較すると、共和党とその支持者のうち84%が経済を強化すべきと回答し、気候変動対策に賛同する回答は12%しかなかった。一方、民主党については59%が気候変動に取り組むべきと回答していた。

トリプル・レッドという結果からも明らかだが、米国国民の選択はポデスタ氏の強気の発言とは真逆であり、説得力を欠くように思える。

さてトランプ氏は、エネルギー業界幹部のクリス・ライト氏をエネルギー省のトップに指名した。11月16日にトランプ氏が「Truth Social」に掲載した声明によれば、ライト氏はエネルギー省長官および新設される国家エネルギー評議会のメンバーとして新政権に加わるということだ。

ライト氏はどういう人物なのか? ライト氏は、リバティ・エナジーの創設者、CEO、取締役会会長で、原子力、太陽熱、地熱、石油・ガスの分野で働いてきたエネルギー業界をリードする技術者、起業家である。米国におけるエネルギー自立を促進し、水圧破砕法を含む化石燃料の採掘を進展させることによって、世界のエネルギー市場と地政学を変革したシェール革命の立ち上げに貢献したパイオニアの一人で、豊富で手頃な価格、信頼できるエネルギー源を求めて仕事をしてきた人物だという。

ライト氏が就任するエネルギー省の使命は、「革新的な科学技術を通して、エネルギー・環境・原子力の課題に取り組み、米国の安全保障と繁栄を確保すること」であり、同省には、化石エネルギー・炭素管理局から原子力局、戦略石油備蓄局などがある。エネルギー省は、内務省や環境保護庁とともに、トランプ氏がエネルギーコスト削減の公約を果たすかどうかの中心となると言われている。

ライト氏は、2021年の全米保守党会議で、「石油、石炭、ガスから再生可能エネルギーへのシフトを試みている継続的な試みは、これまでで最大の政治的な誤投資であり、エネルギーコストを増加させ、信頼性を低下させる。彼はまた、化石燃料からの脱却の利点は、特に労働者階級や貧困層にとって、脱却に伴うエネルギーコストの増加と天秤にかけなければならないと主張している。

トランプ氏の再登場によって、米国の気候変動政策は大きく変わろうとしている。欧州でも新たな保守勢力が力をつけてきた。気候モデルを崇める空想社会主義的な気候運動に対しても異を唱えようとしている。

さて、我が国では第7次エネルギー基本計画が策定中である。今回の見直しでは、「2050年カーボンニュートラル」への中間目標として、2040年の削減目標と脱炭素電源の構成比率の想定をどこまで積み増すのかが、最大の焦点になっている。

2017年4月7日、経済産業省から『長期地球温暖化対策プラットフォーム報告書-我が国の地球温暖化対策の進むべき方向-』という報告書が出された。パリ協定発効後に出されたものだが、傾聴すべき重要なポイントを挙げている。

我が国が掲げる長期目標は、経済性を有する費用対効果の優れた革新的技術の開発・普及により、国際協調の下で、開発途上国を含めた世界全体の対策が進展する「最良」のケースにおいて、80%という抜本的な排出削減を目指すものである。

しかし、今後の様々な不確実性を踏まえれば、過度な規制の導入により産業が疲弊し、我が国の経済活力が失われて対策原資が枯渇してしまうことや、主要国の離脱や力のある途上国が総量削減目標に移行しないことにより、パリ協定が形骸化してしまうこと等の不測の事態に備えておく必要がある。

当時の経済産業省はまともな議論を展開していたようだ。2020年10月の脱炭素・カーボンニュートラル宣言以降、こうした議論が聞かれなくなった。温故知新、そして最近の欧米の反グローバル化の動きを冷静に捉え、これまでの政策に代わる新しいエネルギー政策に方向転換してはどうだろうか。関係者の熟慮と真剣な議論を期待したい。

最後に、現在、キヤノングローバル戦略研究所研究主幹の杉山大志氏、慶應義塾大学産業研究所所長の野村浩二教授を中心に作成された、「エネルギードミナンス(強く豊かな日本のためのエネルギー政策)- 政府の有志による第7次エネルギー基本計画 –」が公開されている。

関連記事

-

原子力発電所事故で放出された放射性物質で汚染された食品について不安を感じている方が多いと思います。「発がん物質はどんなにわずかでも許容できない」という主張もあり、子どものためにどこまで注意すればいいのかと途方に暮れているお母さん方も多いことでしょう。特に飲食による「内部被ばく」をことさら強調する主張があるために、飲食と健康リスクについて、このコラムで説明します。

-

2022年にノーベル物理学賞を受賞したジョン・F・クラウザー博士が、「気候危機」を否定したことで話題になっている。 騒ぎの発端となったのは韓国で行われた短い講演だが、あまりビュー数は多くない。改めて見てみると、とても良い

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故から早2年が過ぎようとしている。私は、原子力関連の会社に籍を置いた人間でもあり、事故当時は本当に心を痛めTVにかじりついていたことを思い出す。

-

トランプ大統領は1月20日に就任するや、国内面では石油、ガス、鉱物資源の国内生産の拡大を図り、インフレ抑制法(IRA)に基づくクリーンエネルギー支援を停止・縮小し、対外面では米国産エネルギーの輸出拡大によるエネルギードミ

-

電力危機の話で、わかりにくいのは「なぜ発電所が足りないのか」という問題である。原発が再稼動できないからだ、というのは正しくない。もちろん再稼動したほうがいいが、火力発電設備は十分ある。それが毎年400万kWも廃止されるか

-

国連気候変動枠組み交渉の現場に参加するのは実に2 年ぶりであったが、残念なことに、そして驚くほど議論の内容に変化は見られなかった。COP18で、京都議定書は第2約束期間を8年として、欧州連合(EU)・豪などいくつかの国が参加を表明、2020年以降の新たな枠組みについてはその交渉テキストを15年までに固めることは決定した。

-

福島第一原子力発電所の処理水を海洋放出することについて、マスコミがリスクを過大に宣伝して反対を煽っているが、冷静に考えてみれば、この海洋放出は実質無害であることが分かる。 例えば、中国産の海産物を例にとってみてみよう。

-

7月1日からスーパーやコンビニのレジ袋が有料化されたが、これは世界の流れに逆行している。プラスチックのレジ袋を禁止していたアメリカのカリフォルニア州は、4月からレジ袋を解禁した。「マイバッグ」を使い回すと、ウイルスに感染

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間