気象庁は気候危機だという印象操作を止めるべきだ

RapidEye/iStock

気象庁は毎年気候変動監視レポート(以下、レポート)を出している。これまでは冊子がメインだったが今年からウェブ版のみとなった。

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/index.html

このレポートは「気候変動に関する観測・監視をする」となっている。ところが、とにかく気候危機を煽りたいという印象操作が年々酷くなっている。

問題点①:データの切り取り

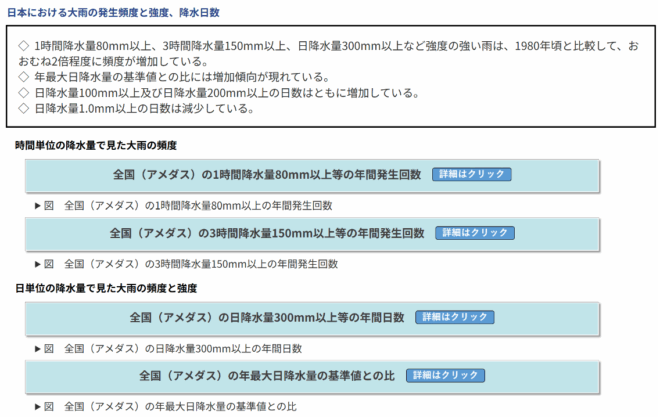

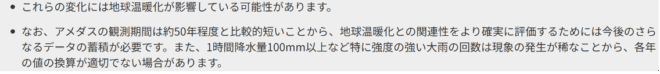

レポートは、やたらと「1980年以降」の大雨の増加を強調する。以下の図のような具合だ。

レポートがこういう書き方をすると、「45年間で豪雨が3.8倍になった」といった見出しが新聞を飾ることになる。そして、その背景には地球温暖化がある、として関連が深いかのように匂わせる訳だ。

だがこの「詳細はクリック」ボタンを押すと、必ず「注意事項・補足」でこのように書いている。

メディアはたいてい「地球温暖化が影響している可能性があります」までは記事にするが、その後、地球温暖化との関連性は確実に評価されていない旨については無視する。

実際のところ、この大雨の増加は、ほとんど全てが地球温暖化とは関係のない自然変動であってもおかしくない。なぜこう言うかは、以下の図を見れば分かる。

1980年頃から後だけ見れば、日本の年降水量自体が増えている。大雨が増えてもおかしくない。ところが、1950年代を見れば、いまと同じぐらいの雨量になっていて、この頃は、大雨の頻度も大きかった。

大雨が増えることには、クラウジウス・クラペイロン関係が寄与している可能性はあるが、それによる雨量の増大があったとしても1℃あたり6%程度に留まる。1980年以降に大雨の頻度が大きく増大しているならば、それは大半が自然変動であろう。

なおIPCCにおいても、大雨については人為的な影響は無かったか、有ったとしても自然変動の誤差の内である、とまとめててある。詳しくは拙著「データが語る気候変動問題のホントとウソ」を参照されたい。

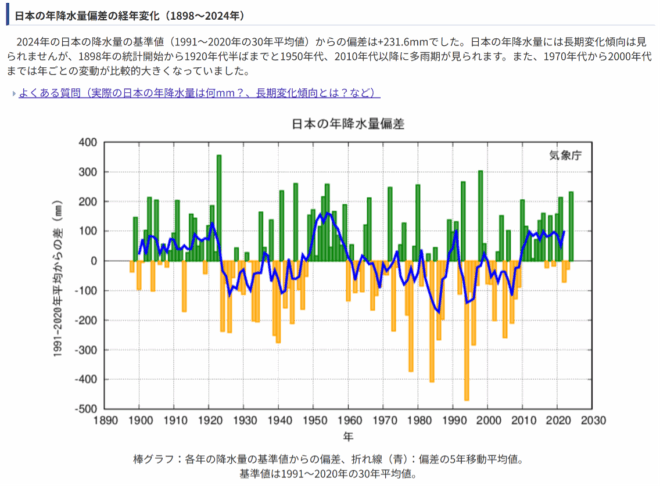

問題点②:都合の悪いデータを隠す

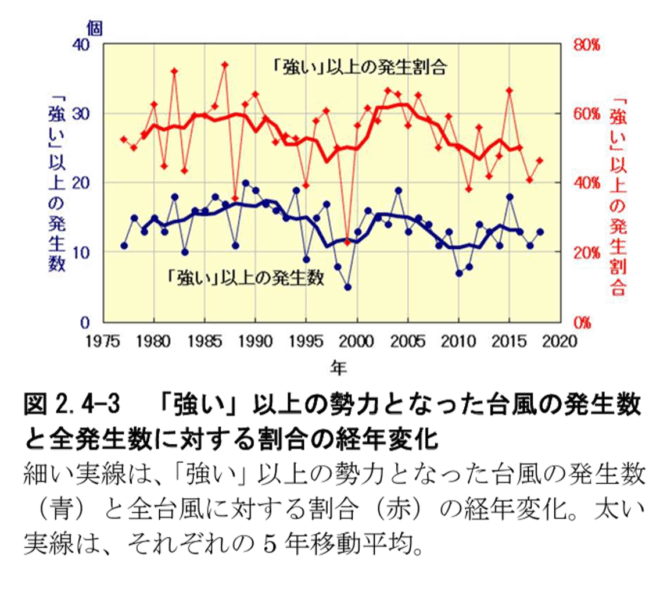

「1980年以降の大雨」という、地球温暖化との関連があるかどうかもよく分からないデータについてはやたら詳しく載せた上で、台風についての記述はさらっとしている。頻発化も激甚化していないからだ。

しかし、台風が激甚化していない、というのはきわめて重要な情報だ。そして、以前の「レポート」では、そのようなデータははっきり示されていた(図中、「強い」以上とは、瞬間風速33メートル以上であることを指す)。

ところがこの大事な図が、2019年以降は掲載されなくなってしまった。台風が激甚化していないならしていないで、そのことを正確に読者に伝えるのがこのレポートの役目なのではないか?

やたらと気候危機を煽り立てるようなデータばかり見せて、気候危機説にそぐわないデータを隠してしまうというのは、不適切である。

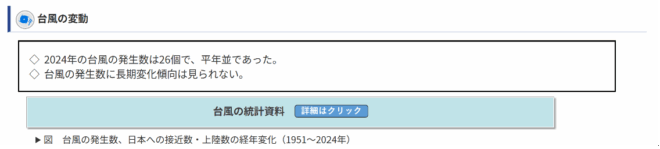

問題点③:観測とシミュレーションの混同

レポートの冒頭で紙幅を割いて紹介されているのは石川県能登の大雨に関する「イベント・アトリビューション」の研究結果である。「詳細はクリック」を押すと、地球温暖化によって雨量が15%増加した、と書いてある。

しかしこれは、このレポートが本来実施すべき「観測・監視」ではない。シミュレーションの結果に過ぎない。「観測・監視」と混同した書き方は誤りである。そしてこのイベントアトリビューションという方法論には問題点が幾つもある。ここでは詳しくは書かないが、拙著「データが語る気候変動問題のホントとウソ」を参照されたい。

この研究について、特に1点だけ、問題を挙げるとすれば、雨量増加には海水温上昇が影響しているとのことであるが、いったいシミュレーションで海水温上昇を正確に表現できているのだろうか。多くの気候モデルの結果を利用したということであるが、大半の気候モデルは、過去の地球の海水温上昇が現実の倍ほどのスピードになっている。

この程度の再現性しかないモデルによるシミュレーションの結果を、観測データとごちゃまぜにして報告するのは、どう考えても誤りだ。

気象庁は、日々の気象を観測し、予報や警報を出すといった重要な仕事がある。そしてそれは、厳密な科学的手法に則って行うべきだ。気候危機説に迎合するために、誤解を招くデータを多く提示したり、都合の悪いデータを隠したり、シミュレーションと観測を混同して報告することは止めるべきだ。

トランプ米大統領は、「科学のゴールドスタンダードを復活」させる大統領令を出した。対象となった重要な機関の1つが、米国版の気象庁であるNOAAだ。NOAAも、本来の業務を逸脱して、気候危機説に迎合する活動をしてきたことが問題視されている。

■

関連記事

-

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ

-

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

ロシアによるドイツ国防軍傍受事件 3月2日の朝、ロシアの国営通信社RIAノーボスチが、ドイツ国防軍の会議を傍受したとして、5分間の録音を公開した。1人の中将と他3人の将校が、巡航ミサイル「タウルス」のウクライナでの展開に

-

気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき

-

我が国の2030年度の温室効果ガスの削減目標について、2050年カーボンニュートラルと整合的で、野心的な目標として、2013年度から46%削減を目指すこと、さらに、50%の高みに向け、挑戦を続けていきます。トップレベルの

-

我が国では、脱炭素政策の柱の一つとして2035年以降の車両の電動化が謳われ、メディアでは「日本はEV化に遅れている」などといった報道が行われている。 自動車大国である米国の現状はどうなっているのか? 米国の新排出抑制基準

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間