欧米は化石燃料産業を支援して日本だけ例外という実態

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。

コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指すのではなく、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを進める、という考え方だ。そして実際に、グリーン投資のプランは、各国政府によって大きく宣伝されている。

BrianAJackson/iStock

けれども、実態はどうなのか。最近出た報告によると、衝撃的なことに、じつは化石燃料への支援の方が多かった(解説記事)。

この報告は慈善団体 Tearfund が国際持続可能開発研究所 (IISD) および海外開発研究所 (ODI) と協力して発表したものだ。

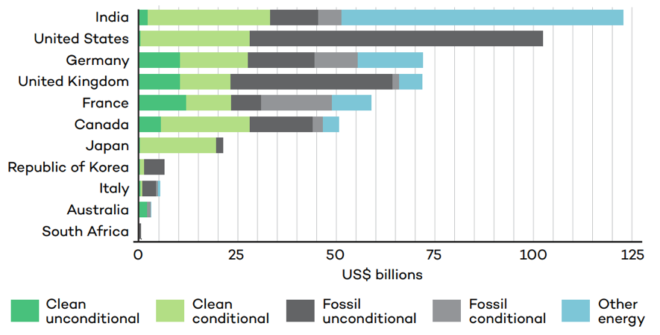

図は、G7諸国(カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、英国、米国)および気候サミットに招待された4か国において、2020年1月から 2021年3月までの間に政府がどのような支援を約束したか、まとめたものだ。

図中、緑色・薄緑色は再生可能エネルギーなど、同報告が「グリーン」とカテゴリー分けした支援。黒色・灰色は化石燃料関連の支援。色の濃淡は、濃い色が無条件の支援で、薄い色がCO2削減の約束をさせるなどの条件付きの支援、という区別である。水色は分類不可能なものである。図の横軸の単位は10億米ドルだから、日本円にすると約1000億円となる。

さて日本について見ると、日本政府がNEDOを経由して今後10年間で2兆円を拠出するというグリーンイノベーション基金が大きく、他にはJALやANAへの支援が化石燃料関連として計上されている。

図から、G7諸国はたしかに再生可能エネルギーへの支援もあるが、それ以上に化石燃料関連への支援が大きいことが分かる。同報告にはこの国別の内訳が整理されており、航空産業や運輸産業への支援が大きいことが読み取れる。

この分析によると、温暖化対策に熱心だとされるバイデン政権も、何のことはない、グリーン支援は日本とあまり金額は変わらず、その倍以上を航空や運輸などの化石燃料産業への支援に費やしている訳だ。

日本ももっと化石燃料産業への支援をした方が経済回復のために良いのかもしれない。

■

関連記事

-

東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が

-

世の中で専門家と思われている人でも、専門以外のことは驚くほど無知だ。特に原子力工学のような高度に専門分化した分野だと、ちょっと自分の分野からずれると「専門バカ」になってしまう。原子力規制委員会も、そういう罠にはまっている

-

福島原子力事故について、「健康被害が起こるのか」という問いに日本国民の関心が集まっています。私たちGEPRのスタッフは、現在の医学的知見と放射線量を考え、日本と福島で大規模な健康被害が起こる可能性はとても少ないと考えています。GEPRは日本と世界の市民のために、今後も正しい情報を提供していきます。

-

米国の商業用電力消費の動向 さる6月末に、米国のエネルギー情報局(EIA)が興味深いレポートを公表した※1)。米国で2019年から23年の4年間の商業用電力消費がどの州で拡大し、どの州で減少したかを分析したものである。ち

-

今年の7~8月、東京電力管内の予備率が3%ぎりぎりになる見通しで、政府は節電要請を出した。日本の発電設備は減り続けており、停電はこれから日常的になる。年配の人なら、停電になってロウソクで暮らした記憶があるだろう。あの昭和

-

欧州の環境団体が7月に発表したリポート「ヨーロッパの黒い雲:Europe’s Dark Cloud」が波紋を広げている。石炭発電の利用で、欧州で年2万2900人の死者が増えているという。

-

CO2が増えたおかげで、グローバル・グリーニング(地球の緑化、global greening)が進んでいる。このことは以前から知られていたが、最新の論文で更に論証された(英語論文、英語解説記事)。 図1は2000年から2

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間