コメ代が下がっても再エネの負担爆増で家計は炎上する

Golden Sikorka/iStock

令和の米騒動が勃発し、参院選でも重要争点になりそうだ。

コメの価格は生活に直結するから、国民が敏感になることは理解できる。

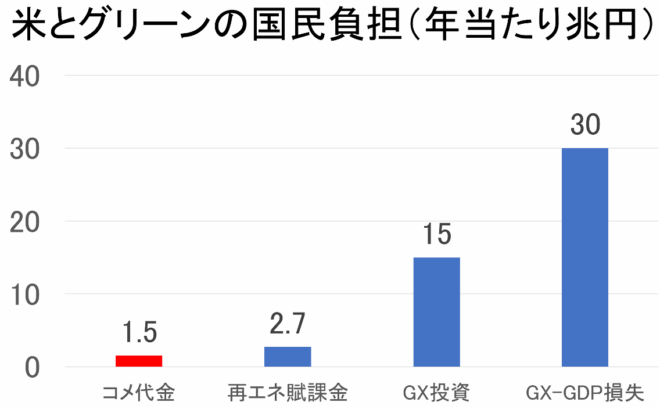

ところで、日本国民はコメを年間に何円買っているか。総務省家計調査によれば、世帯あたりのコメの購入代金は年間27196円だった。これに世帯数5622万を掛けると、総額は1.5兆円となる(数値はいずれも2024年)。

これは確かに大きいが、同じ家計に直結する光熱費に起きていることに比べると、桁違いに小さい。図を用いて説明しよう。

火力や原子力に比べて割高である再エネを推進する費用として、電気代に上乗せされて徴収されている「再エネ賦課金」は年間2.7兆円に上る。これは、家計と企業の両方が負担するが、企業が負担するということは、結局、物価高や給料減となって家計が負担する。

いま小泉大臣は米の値段を大幅に下げるとしているが、それよりも、「再エネ最優先」というエネルギー政策を止めて、この再エネ賦課金を無くす方が、はるかに家計に対して効果がある。

だが政府は、ますます再エネにのめり込むという、真逆のことをやっている。

この5月に、脱炭素を推進する「改正グリーントランスフォーメーション(GX)推進法」が衆参両院でほぼオール与党(自民、公明、立憲民主、維新、国民民主など)によって可決された。

この法の下、政府は、今後10年間で150兆円、つまり年間15兆円の官民のGX投資を規制と支援(=補助金)によって引き起こす、としている。投資というと聞こえはよいが、原資は国民が負担する。国民にとって儲かる投資ならよいが、コストのかかる再エネなどに投資しても、儲かるはずがない。

そして、日本政府は2030年には2013年比でのCO2排出量を46%削減するとしている。このためには、年間約30兆円のGDP損失が生じる、と経済産業省系の研究機関RITEでは試算している(資料p8)。GDPとは、国民の所得の合計だから、それだけ、国民の所得が減少することになる。

政府は、コメ価格の引き下げに続いて、光熱費の引き下げにも真剣に取り組んでほしい。

そして各党には、参院選に向けて、光熱費についての真剣な論戦を期待したい。累計12兆円の電気代・ガソリン代補助金は、右から左にお金を移すだけで、問題の根本的な解決からは程遠かった。

いまの日本はオール与党状態で、コメ代を遥かに凌駕する莫大な国民負担のかかる再エネ最優先政策に邁進しているが、これは異様な光景である。

■

関連記事

-

原子力をめぐる論点で、専門家の意見が分かれているのが核燃料サイクルについての議論です。GEPRは多様な観点から問題を分析します。再処理は進めるにしても、やめるにしても多くの問題を抱えます。

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

きのうのG1サミットの内容が関係者にいろいろな反響を呼んでいるので、少し補足説明をしておく。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 北極振動によって日本に異常気象が発生することはよく知られ

-

シンクタンク「クリンテル」がIPCC報告書を批判的に精査した結果をまとめた論文を2023年4月に発表した。その中から、まだこの連載で取り上げていなかった論点を紹介しよう。 ■ IPCCでは北半球の4月の積雪面積(Snow

-

高速炉、特にもんじゅの必要性、冷却材の選択及び安全性についてGEPRの上で議論が行われている。この中、高速炉の必要性については認めながらも、ナトリウム冷却高速炉に疑問を投げかけ、異なるタイプで再スタートすべきであるとの主張がなされている。

-

日本の核武装 ロシアのウクライナ侵攻で、一時日本の核共有の可能性や、非核三原則を二原則と変更すべきだとの論議が盛り上がった。 ロシアのプーチン大統領はかつて、北朝鮮の核実験が世界のメディアを賑わしている最中にこう言い放っ

-

そもそも原子力水素とは何か 原子力水素とは、原子力をエネルギー源として製造される水素のことをいう。2050カーボンニュートラル実現のためには運輸、産業、果ては発電においても水素を利用することがキーポイントなるといわれてい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間