G7カナナスキスサミットとエネルギー温暖化問題

トランプ途中帰国で異例のG7に

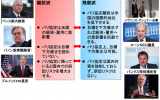

6月16-17日にカナダのカナナスキスで開催されたG7サミットは様々な面で異例のサミットとなった。トランプ大統領はイラン・イスラエル戦争によって緊迫する中東情勢に対応するため、サミット半ばで帰国した。サミットに参加している首脳が途中帰国することは極めて異例ある。

2005年のグレンイーグルスサミット(英)では期間中にロンドンで地下鉄テロが発生するという緊急事態が発生したが、ブレア首相(当時)は一時中座したものの、再びサミット会場に戻り、首脳声明を採択して閉幕している。

サミットでは首脳個人代表(シェルパ)が文言を詰め、政治、国際経済その他、幅広いテーマについて分厚い首脳声明が作られるのが通例である。特にエネルギー・温暖化分野ではバイデン政権の米国とEUの路線がかつてないほど一致していたため、最近の首脳声明の中では大きな柱となってきた。

今回はそうした包括的な首脳声明は発出されず、①イスラエル・イラン戦争、②山火事、③重要鉱物、④AI、⑤量子、⑥国境を越えた抑圧、⑦移民の密入国という個別テーマに関する首脳声明が出された。

エネルギー・温暖化での分断とG7の限界

第2期トランプ政権はトランプ大統領に忠実な陣容で固められ、発足1日目からトランプ色全開の政策を矢継ぎ早に打ち出している。特に共和党、民主党で両極化が進んでいるエネルギー・温暖化分野ではバイデン政権の路線の全否定から出発した。

バイデン政権がオバマ政権以上に脱炭素、脱化石燃料で理念的な対応をとってきた反動として、第2期トランプ政権は第1期以上に温暖化防止にネガティブな対応(パリ協定からの即時離脱、国務省の温暖化関連部局の廃止、危険性認定の見直し、インフレ抑制法の事実上の撤廃等)をとっている。

上述のようにバイデン政権の米国とEUが蜜月であっただけに、トランプ政権の米国が参加するG7でエネルギー・温暖化に関する共通メッセージを出すことは極めて難しい。このため、トランプ第1期政権の時はG7シャルルボワサミット(2018年)のようにパリ協定から離脱した米国とパリ協定にコミットするその他G6諸国を書き分ける方式が採用されてきた。

筆者は第2期トランプ政権でも同じような方式になるのだろう思ってきたが、上述のように今次サミットではエネルギー・温暖化問題を含め、包括的な首脳声明を作らないこととなった。

第2期トランプ政権は安全保障、貿易(関税)で友好国に対して容赦ない対応をとっており、ロシアへの立ち位置を含め、G7でのコンセンサス形成は第1期トランプ政権時以上に難しいことは明らかだった。

カナダは5月のG7蔵相・中央銀行総裁会議の共同声明でトランプ関税批判や自由貿易の重要性に言及せず、米国との立場の違いを表面化させないことを優先した。今回、発表された個別分野の共同声明は、そもそも国際協調やマルチの枠組みに関心の低いトランプ政権と他のG6との間で共同歩調をとれる分野に絞ったということだろう。

重要鉱物行動計画が唯一の共通基盤

その中でエネルギー・温暖化問題に大きな影響を与えるのが、6月17日に発出された重要鉱物行動計画に関する合意文書である。

重要鉱物は半導体と並んでハイテク機器に欠かせず、クリーンエネルギー技術、軍事技術に重要な役割を果たす。しかし、レアアース(主要用途:テレビ、スマホ、パソコン等のディスプレイ、EV車の小型モーター、風力発電設備等)、グラファイト(主要用途:電池用電極、リチウムイオン電池等)、ガリウム(主要用途:LED、半導体、5G基地局部材等)、ゲルマニウム(主要用途:赤外線カメラの部品、太陽電池、光ファイバー、半導体材料等)等の重要鉱物の採掘、精錬において中国が圧倒的なシェアを有しており、中国への過剰依存は安全保障上の重要なリスクをもたらす。現にレアアースの輸出規制等、中国が重要鉱物を政治的武器に用いている。

脱炭素を目指す中でクリーンエネルギーの導入量が増えれば、必然的に重要鉱物への需要も拡大する。IEAの見通しでは2040年までにリチウム、ニッケル、レアアース、グラファイトの需要がそれぞれ9.4倍、5.0倍、3.0倍、5.5倍に拡大すると見込まれている。

他方、重要鉱物の安全保障問題がサミットで取り上げられるようになったのは、この数年のことである。2022年のエルマウサミット以降、強靭で包括的なサプライチェーン強化(RISE)パートナーシップ、鉱物安全保障パートナーシップ(MPS)、持続可能な重要鉱物アライアンス(SCMA)等のイニシアティブが立ち上がってきた。

トランプ政権はクリーンエネルギー転換や脱炭素には無関心であるが、重要鉱物はハイテク機器全般、軍事技術にも不可欠である。だからこそ重要鉱物問題はG7で共同歩調を取れる数少ない分野になったのであろう。

今回、採択された「重要鉱物行動計画」の第1の柱は基準に基づく市場形成である。重要鉱物の採掘・精錬・取引段階で労働基準、汚職防止、環境保護を遵守することで生ずるコストが適切に市場で反映されるべく、基準に基づく市場促進のロードマップを策定するというものだ。名指しは避けているものの、明らかにこれらの基準を満たしていない中国への依存低下を図ろうというものだ。

第2の柱は資金の動員とパートナーシップへの投資であり、G7及び世界中で責任ある重要鉱物プロジェクトに対する投資拡大のため、新興鉱業国、途上国のパートナーと連携し、国際開発金融機関や民間機関による資本動員を図るというものだ。

第3の柱は重要鉱物の加工、代替素材開発、リサイクル等の分野での研究開発の推進である。2025年末までに市場整備のロードマップを策定し、同年9月には行動計画の進捗確認を目的とする国際会議が予定されている。

G7の実効性とジレンマ

行動計画の最大の課題はベースメタル(銅、アルミ)と異なり、採掘、生産、取引量がはるかに小さい重要鉱物において労働基準、汚職防止、環境保全の確保に関する基準を確立し、サプライチェーンを通じての順守をトレースすることが可能か、可能であるとしても費用対効果的か、更にG7以外の新興国、途上国の同調を得られるかという点である。

G7以外の新興国、途上国が重要鉱物の非価格価値を重視しなければG7のみが割高な調達コストを負担することとなり、実効性が大きく減退する。

より根源的な問題は、脱炭素(クリーンエネルギー転換の推進)、安全保障(対中依存の低下)、経済安定(インフレ防止、財政安定等)の同時追求が事実上、不可能という点だ。対中依存の低下と経済安定を追及すれば、脱炭素の遅延を許容する必要があり、トランプ大統領の米国はこちらを志向している。

脱炭素と対中依存低下の同時追及は欧州の路線であるが、大規模な政策支援が必要となり、最終的に国民、企業の負担増大につながる可能性が高い。多くの途上国、新興国は脱炭素を安価に追及するためには対中依存の増大を意に介さない可能性が高い。

1975年にG7が発足したとき、石油危機への対応が最大のイシューであった。当時、世界のエネルギー消費に占めるG7のシェアは65%であり、G7の共同対応の効果は大きかった。

しかし2025年になり、世界のエネルギー消費、CO2排出に占めるG7のシェアは44%、25%に低下し、G7だけで世界のエネルギー需給、CO2排出を左右することは不可能だ。しかもG7の関心が温暖化防止に大きく傾斜した結果、クリーンエネルギー技術や重要鉱物の対中依存が増大し、新たな経済安全保障上の脅威をもたらしていることは皮肉である。今回の重要鉱物行動計画が有効な一打となるのか、楽観は許されない。

関連記事

-

政策家の石川和男氏へのインタビュー記事です。政府は、発送電分離を柱にする2020年までの電力自由化を打ち出しました。しかし、これは「電力価格を引き下げる」という消費者や企業に必要な効果があるのでしょうか。また原発のことは何も決めていません。整合性の取れる政策は実行されるのでしょうか。

-

トランプ政権のエネルギー温暖化対策やパリ協定への対応に関し、本欄で何度か取り上げてきたが[注1]、本稿では今年に入ってからのトランプ政権の幹部人事の影響について考えて見たい。 昨年半ば、米国がパリ協定に残留するか否かが大

-

混迷と悪あがき ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだっ

-

(前回:再生可能エネルギーの出力制御はなぜ必要か) 火力をさらに減らせば再生可能エネルギーを増やせるのか 再生可能エネルギーが出力制御をしている時間帯も一定量の火力が稼働しており、それを減らすことができれば、その分再エネ

-

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ

-

中国の原子力発電は米国より遥かに安い。衝撃的な図が公開された。 図は、サブスタックのEnergy Bad Boysによるものだ。わりと最近に出来たブログだが、毎回とても印象的な図を掲載してくれていて重宝する。 図の元のデ

-

前回、前々回と書いてきたように、政府は排出量取引制度の導入を進めている。 この制度の下では、事業者は排出権が無ければCO2を排出することができない。制度の名前こそ「取引制度」となっているが、その本質は排出量の「総量規制」

-

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間