大気中のCO2は赤外線をほとんど放射しない!

artisteer/iStock

大気に含まれるCO2が地表から放射される赤外線を吸収しても、赤外線を再放射する可能性がほとんどないことを以下に説明する※1)。

大気中の分子は高速で運動し、常に別の分子と衝突している

大気はN2やO2などの分子で構成されている。それぞれの分子の運動の速さは温度と質量に依存する。同じ質量の分子ならば、温度が低ければ、分子はゆっくりと運動し、温度が高ければ、分子は速く運動する。室温(27℃)で、N2の平均の速さは秒速で約480mであり、O2の平均の速さは秒速で約450mである。

新幹線の速さを時速300kmとすると、これは秒速で約80mのことだから、分子は新幹線のおよそ6倍の速さで運動していることになる。分子はこのような高速で我々の体にぶつかっているが、我々は痛いと感じることはない。なぜならば、分子の質量はとても小さいので、1個1個の運動エネルギーがとても小さいからである。

大気の中では、高速で運動している分子のすぐそばに、高速で運動している別の分子がある。分子と分子が衝突する頻度は圧力と温度に依存する。同じ温度ならば、圧力が低ければ、分子と分子が衝突するために時間がかかるので、衝突する頻度は少なくなる。逆に、圧力が高ければ、衝突する頻度は多くなる。

たとえば、室温(27℃)、標準大気圧(1atm)で、N2は1秒間に約10億回(1×109回)も衝突する。どうしてこのような膨大な数になるかというと、分子と分子の平均距離がとても短く、衝突するまでの時間がとても短いからである。大気の中で、CO2も含め、分子は常に別の分子と衝突して、運動エネルギーをやり取りして、熱平衡状態になっている。

熱平衡状態では、分子の運動エネルギーはボルツマン分布則に従って、並進、回転、振動のエネルギーに分配される。大気に含まれるCO2の約8%は、赤外線を吸収しなくても、赤外線を吸収した状態(振動励起状態)と同じになっている。しかし、赤外線を放射することはない。それでは、熱平衡状態になっているCO2が赤外線を吸収すると、どうなるだろうか。

大気中のCO2は赤外線を吸収しても、すぐに熱平衡状態になる

CO2が地表から放射されるほとんどの赤外線を吸収しないことについては、すでに説明した。

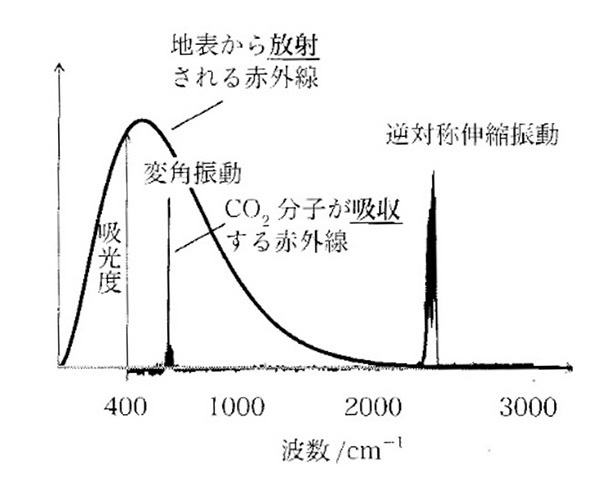

図1に示したように、分解能の高い分光器でスペクトルを測定すれば、CO2が吸収する赤外線の波数範囲は2cm-1と狭いことがわかる。地表から放射される赤外線の波数範囲を0~2000cm-1と仮定すれば、単純計算で、大気に含まれるCO2は、地表から放射される赤外線のわずか1 / 1000(= 2cm-1 / 2000cm-1)しか吸収しない。

図1 地表から放射される赤外線(理論計算)とCO2の高分解能赤外線吸収スペクトルとの比較※1)

すでに説明したように、CO2は赤外線を吸収しても、ただちに別の分子(N2やO2など)と衝突して熱平衡状態になる。熱平衡状態で、CO2に吸収された赤外線のエネルギー(振動エネルギー)は、ボルツマン分布則に従って、別の分子の運動のエネルギー(おもに並進エネルギー)に分配されるので、赤外線を吸収したCO2が赤外線を再放射する可能性はほとんどない。

CO2が吸収した赤外線のエネルギーで大気の温度は上がるのか?

仮に、大気が(モル分率1.0の)純粋なCO2でできていたとする。太陽のような高温の物体から放射される強力な赤外線を当てれば、たくさんのCO2が赤外線を吸収し、ただちに熱平衡状態になって、大気を構成するCO2の並進エネルギーが増える。この場合、温度を反映する並進エネルギーが増えるので、純粋なCO2でできた大気の温度は上がることになる。

しかし、地表のような低温の物体から放射される赤外線はとても弱く、実際の大気に含まれるCO2(モル40率0.0004)はとても少なく、CO2が吸収する赤外線(振動エネルギー)の量はとても少ない。

したがって、CO2が赤外線を吸収し、ただちに熱平衡状態になっても、大気を構成するすべての分子の並進エネルギーが増える可能性はほとんどなく、大気の温度はほとんど影響を受けない。

■

※1)中田宗隆「分子科学者がやさしく解説する地球温暖化Q&A 181-熱・温度の正体から解き明かす」丸善出版(2024)。

関連記事

-

以前、CO2による海洋酸性化研究の捏造疑惑について書いた。 これを告発したクラークらは、この分野で何が起きてきたかを調べて、環境危機が煽られて消滅する構図があったことを明らかにした。 下図は、「CO2が原因の海洋酸性化に

-

最近、私の周辺で「国連の幹部の発言」が話題となりました。 NEW – UN Secretary for Global Comms says they "own the science" o

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む②:地球緑色化(グローバル・グリーニング)) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月2

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 1)ウランは充分あるか? エネルギー・コンサルタントの小野章昌氏の論考です。現在、ウランの可能利用量について、さまざまな議論が出て

-

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。

-

エジプトで開かれていたCOP27が終わった。今回は昨年のCOP26の合意事項を具体化する「行動」がテーマで新しい話題はなく、マスコミの扱いも小さかったが、意外な展開をみせた。発展途上国に対して損失と被害(loss and

-

1.はじめに 雑誌「選択」の2019年11月号の巻頭インタビューで、田中俊一氏(前原子力規制委員会(NRA)委員長)は『日本の原発はこのまま「消滅」へ』と題した見解を示した。そのなかで、日本の原子力政策について以下のよう

-

10月最終週に「朝まで生テレビ」に出た(その日は直前収録だったが)。原発政策がそのテーマだったが、自分の印象では、そのほとんどの時間が東京電力の法的整理論に関する議論に費やされたような気がする。出演者の方々のほとんどが法的整理に賛成で、私一人が消極的意見を述べ、周りから集中砲火を浴びた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間