“ネット・ゼロ”というイデオロギーは、将来世代に破壊をもたらす

Pavel Muravev/iStock

米国のプロフェッショナル・エンジニアであるRonald Stein氏と、3度目の共同執筆を行ったので、その本文を紹介する。

Net Zero emission ideologies is destructive to future generations

はじめに

石炭、石油、天然ガスといった地下に眠る膨大な資源は、そのままでは役に立たない。精製や化学処理を経て初めて、80億人の生活を支える燃料や製品となる。

製油所、石炭ガス化や液化プラントなどはCO₂排出を伴う施設ではあるが、現代文明にとって欠かせない存在である。

恩恵

わずか数世紀の間に、人類は石炭・石油・天然ガスといった地下資源を有用化する250以上の革新的な技術を発見した。今日では石油から6,000を超える製品や燃料が生み出されている。

プラスチックや合成ゴム、農業用肥料、洗剤、塗料、医薬品、化粧品、さらにはLPG、ガソリン、灯油、ディーゼル、潤滑油、道路用アスファルトなど多岐にわたる。世界人口のほぼ半数は、化石燃料を原料とした合成肥料に依存している。

これらの製品や燃料は、人類の寿命と健康を飛躍的に延ばしてきた。1900年、世界の平均寿命は32歳だったが、2021年には71歳と2倍以上になり、今日では75歳を超えている。

世界の輸送、貿易、宇宙開発でさえ石油精製由来の製品に支えられている。毎日5万隻以上の商船、2万機の民間航空機、5万機の軍用機が人や物を運んでいるが、それらはすべて石油製品によって造られ、動いている。

需給の実態

しかし、これら不可欠な製品の需要が続く一方で、それを供給する施設を新設することは先進国ではますます難しくなっている。米国では数十年に亘り新たな製油所は建設されず、既存施設の閉鎖も進んでいる。環境規制や政治的反発、「自分の裏庭には置きたくない」という住民感情により、新規プロジェクトの認可はほぼ不可能となっている。

対照的にアジアでは“前進”が見られる。2021年時点で88の新しい製油所が計画中または建設中であり、とりわけ中国やインドが中心となっている。2030年までに必要な新しい精製能力の大半は、発展途上国に依存すると予想されている。

こうした増設がなければ、燃料や製品の供給網は深刻な不均衡に陥り、将来世代に高コストと不足をもたらすことになる。

なぜ「ネットゼロ」が破壊的になるのか

「ネットゼロ排出」というイデオロギーは、政治的には魅力的に聞こえるが、実際には、将来世代にとって破壊的である。

先進国での新規製油所や処理施設の建設を阻むことで、社会が必要とする燃料や製品を支える供給網の基盤が弱体化している。このままでは、“よりクリーンで安全な世界”ではなく、供給不足、コスト上昇、生活水準の低下に直面する世界が広がることだろう。

このような暗く不確かな未来を子や孫に残してしまってよいのだろうか?そうではなかろう。この破壊的な道を避けるためには、現世代が発想を転換する必要がある。

「ゼロ」という幻想を追うのではなく、炭素を賢く、クリーンに、効率的に使う資源として認識すべきである。その新たなパラダイムの輪郭を以下に示す。

パラダイム転換の必要性

もっとも、来る未来を「衰退と不足」としてだけ描く必要はない。先進技術はすでに、化石資源をよりクリーンかつ効率的に利用できることを示している。

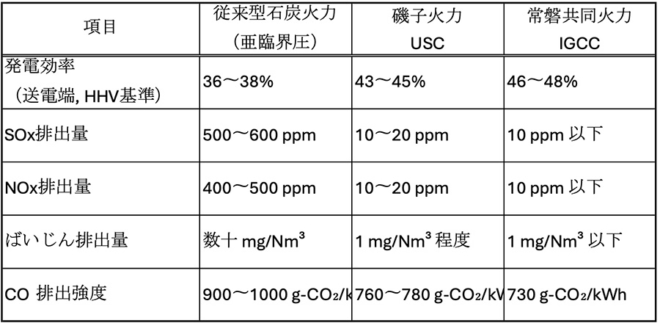

日本の磯子火力発電所(USC:超々臨界圧)は、石炭であっても極めて低排出で利用できることを実証した。さらに日本ではIGCC(石炭ガス化複合発電)も導入され、従来型火力に比べて高効率かつ低排出を達成している。こうした高効率・低排出(HELE)技術は、既存燃料の環境負荷を軽減できることを証明している。

METI、企業情報から作成

さらに、CO₂自体も手頃な価格の水素や触媒と組み合わせれば、有用な化学製品や合成燃料の原料となり得る。それを難しくしているのは、CO₂を「人類の敵」と悪魔化し、CO₂を排出しないといわれる再エネ由来の現時点では相当高価な「グリーン水素」を主要な解決策として捉えているからである。産業の強靭化、社会のQOL向上のためには、化石燃料由来の水素を継続的に利用することができるのである。

重要なのは「ゼロ」の幻想を追うことではなく、手にしている資源を賢く利用する知恵を培うことだ。廃棄を最小化し、再利用を徹底し、新しい技術探索を続けることだ。アンモニア合成が100年以上ほとんど変わらなかったように、本当の技術的飛躍は小手先の改良ではなく、原子力など次世代技術のようなパラダイム転換から生まれる可能性がある。

この40億年の地球には、まだ膨大な石油や石炭の埋蔵量がある。人類に必要なのは、それらを責任ある方法で使い続ける勇気と、よりクリーンで効率的なプロセスを革新し続ける姿勢である。未来は炭素を禁じることでなく、賢く共に生きることで守られる。

本当の課題は、「いかなる犠牲を払っても、CO₂排出をゼロにすること」ではない。繁栄と炭素を分かつのではなく、ともに織り合わせて生きる文明を築くことである。

おわりに

私たちの物質的な豊かさと長寿は、石炭・石油・天然ガスといった地下資源を精製・化学処理して有用化する能力によって築かれてきた。ネットゼロのイデオロギーはこの基本的事実を無視し、その結果、将来世代に不足と不安定を残しかねない。

より賢明な道は、環境保全と技術革新のバランスを取りながら、効率化・リサイクル・ブレークスルーを受け入れ、炭素を敵視する幻想を退けることにある。

関連記事

-

英国の環境科学者で地球を1つの生命体とみなす『ガイア理論』を提唱したジェームズ・ラブロック氏が103歳で亡くなってから、間もなく2ヶ月になろうとしている。 CNNは次のように報じた。 ラブロック氏は科学界に多大な功績を残

-

ところが規制委員会では、この運用を「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的な方針(私案)」という田中俊一委員長のメモで行なっている。これはもともとは2013年7月に新規制が実施された段階で関西電力大飯3・4号機の運転を認めるかどうかについての見解として出されたものだが、その後も委員会決定が行なわれないまま現在に至っている。この田中私案では「新規制の考え方」を次のように書いている。

-

私は原子力の研究者です。50年以上前に私は東京工業大学大学院の原子炉物理の学生になりました。その際に、まず広島の原爆ドームと資料館を訪ね、原子力の平和利用のために徹底的に安全性に取り組もうと決心しました。1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故は、私の具体的な安全設計追求の動機になり、安全性が向上した原子炉の姿を探求しました。

-

1.広域での“最大”と局所的な“最大”とは違う 2012年8月(第一次報告)及び2013年8月(第二次報告)に公表された国の南海トラフ巨大地震の被害想定や、それを受けて行われた各県での被害想定においては、東日本大震災の経験を踏まえ、広域対応を含めた巨大地震に対する対策を検討するために、「発生頻度は極めて低いが、発生すれば甚大な被害をもたらす、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震・津波を想定する」という考え方に基づき、「最大クラス」の被害をもたらす巨大地震の被害想定がなされている。

-

米ホワイトハウスは、中国などCO2規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素税」について、支持を見合わせている(ロイター英文記事、同抄訳記事)。(国境炭素税について詳しくは手塚氏記事を参照) バイデン大統領は

-

少し旧聞となるが、事故から4年目を迎えるこの3月11日に、原子力規制庁において、田中俊一原子力規制委員会委員長の訓示が行われた。

-

去る2024年6月11日に米下院司法委員会が「気候変動対策:環境、社会、ガバナンス(ESG)投資における脱炭素化の共謀を暴く」と題するレポートを公開しました。 New Report Reveals Evidence of

-

資本主義永続としての「脱成長」のロジック 『資本論』のドイツ語版からの翻訳とフランス語版からの翻訳のどちらでも、第1巻の末尾で「資本主義的所有の最後の鐘が鳴る。今度は収奪者が収奪される」(マルクス、1872-1875=1

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間