「風力主力化」の幻想崩壊:三菱商事撤退が示した制度設計の失敗

serts/iStock

はじめに

経済産業省は2030年までに洋上風力発電を5.7GW導入し、さらに事業形成段階で10GWに達することを目標に掲げ、再生可能エネルギーの主力電源化を目指していた。その先陣を切ったのが2021年の第1回洋上風力入札である。

この入札では、三菱商事グループが秋田県能代市、由利本荘市、千葉県銚子市の3案件、合計約170万kWをすべて落札し、「日本の洋上風力をリードする存在」として大きな期待を集めた。ところが2024年に「ゼロベースからの見直し」を表明し、さらに2025年には完全撤退を決定。風力発電業界や地元自治体、経産省を落胆させた。

本稿では、この撤退の背景を探るとともに、その根底にある経産省が設計した入札制度の問題点、さらに再生可能エネルギーを主力電源化すること自体や、それを競争入札で進めることの是非について考察する。

なお、合計約170万kWという容量を「大型原子力発電所2基分」と表現する向きもあるが、定格出力を単純に比較するのは妥当ではない。

原子力発電は高い設備利用率で安定稼働するのに対し、風力発電は風任せで出力が大きく変動する。洋上風力の年間設備利用率は約30%とされ、平均出力に換算すれば170万kW×0.3=約51万kWに過ぎない。つまり「2基分」との単純比較では実態を大きく見誤る。季節変動も顕著で、夏場などは24時間ほとんど発電しない日も多く、冷房需要期への貢献はほとんど期待できない。

入札時の戦略と高得点評価

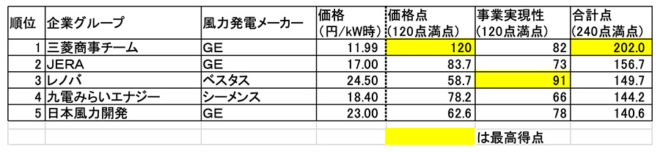

話を元に戻す。第1回入札で三菱グループは、由利本荘11.99円/kWh、能代13.26円/kWh、銚子16.49円/kWhという極端に低い売電価格を提示した。その結果、総合評価で高得点を獲得した。価格だけでなく「事業実現可能性」でも2位という高評価を得ており、総じて他社を圧倒していた。

当時の評価方式は「価格点120点」+「事業実現性120点」の合計240点満点で構成されていたが、海域ごとの実得点では事業実現性の最高点は91点にとどまっていた。つまり価格点の比重が相対的に高く、価格が評価を大きく左右する仕組みだった。三菱グループの低価格戦略は、この採点体系にきわめて有利に作用したといえる。

表1 由利本荘地区の洋上風力入札結果

腑に落ちない全面撤退の理由

三菱商事の社長が記者会見で示した説明は一貫して、「コストが当初想定の2倍以上に跳ね上がり、これほどの上昇は予見できなかった。2024年度に522億円の損失を計上済みで、撤退後の追加損失はそれほど大きくない」という内容に終始していた。しかし、2021年の落札当時に「価格には自信がある」と豪語していたことを踏まえると、説得力に欠ける印象を否めない。

日本固有の条件——急峻な海底地形、台風・冬季雷・地震への対策、港湾制約——が設計・施工・保守コストを押し上げることは当初から予見可能だったはずだ。さらに、国内メーカー撤退後はGE、Siemens Gamesa、Vestasなど海外タービンへの依存度が高まり、サプライチェーンの脆弱性も増していた。加えて、日本ではJIS C1400(IEC整合)に基づく独自の上乗せ要求が生じやすく、欧州標準を前提としたコスト感では上振れを招きやすい。こうした構造的要因を十分に織り込めていたのかは疑問が残る。

それにもかかわらず、社長が外生的な「コスト高」だけを理由に挙げる説明は、入札制度そのものの設計上の課題を覆い隠してしまう。

さらに2024年の見直し表明後、政府は第1ラウンド案件に限りFITからFIPへの移行を認める方針を示した。しかし第2・第3ラウンドの多くはゼロプレミアムでの落札であり、FIP移行によって直ちに有利な価格が得られるとは限らない。JEPXスポット価格が概ね10~20円/kWh(直近は12~14円/kWh)で推移する中では、市場価格と三菱商事のFIT価格との差は小さく、むしろリスクが大きいとみられる。

入札後に制度を変更することは公平性への懸念を招きやすく、結果として三菱商事の撤退を引き止める決め手とはならなかった。今回の一連の経緯は、制度そのものの信頼性に影を落としたといえる。

広島サミットで描かれた風力発電主力化の幻想

入札当時、風力発電の資材価格は概ね安定しており、サプライヤー間の競争によってさらに低下するとの期待があった。ところが2023年の広島サミット以降、各国が脱炭素と脱ロシアを旗印に導入拡大を競う中で、燃料・資材価格の高騰や世界的なインフレが進行した。

とりわけEU諸国はロシアへの経済制裁の一環として資源輸入を制限したが、自国で不足分を再エネで補うことはできず、結局は他地域から資源を調達する結果となり、燃料・資材価格の高騰に拍車をかけた。初期投資比率の高い風力発電はこの影響を最も強く受けた分野の一つである。

その結果、少なくとも当面は「風力を主力電源化する」という構想は現実から遠のいたといえる。

三菱商事は悪者なのか?

撤退発表後、「国策に逆行した」「地元の先行投資を無にした」といった批判が相次いだ。しかし三菱商事は民間企業であり、電力供給の義務を負う主体ではない。採算が見込めなければ撤退するのは市場原理に沿った判断である。実際、アメリカでは電力自由化後、市場原理に全面的に委ねた結果、発電所や送電網への設備投資が停滞し、毎年のように供給不足が生じた時期があった。日本は同じ轍を踏まないよう容量市場などの制度を設けたものの、いずれもうまく機能していない。

自由化以前は、大手電力が供給義務を負い、総括原価方式によってコスト回収が保証されていたため、計画が途中で頓挫することは稀だった。だが現在は、将来にわたって供給責任を一手に担う主体も、確実にコストを回収できる仕組みも薄れた。その結果、採算の立たない電源開発には資金が向かわなくなっている。

行政や地元自治体が、かつての大手電力のような「面倒見の良さ」を民間投資家に期待するのは現実的ではない。電力自由化と再エネ制度の設計は、供給力の安定と料金の低廉という二つの軸から再検討する必要がある。再生可能エネルギーを主力電源化する構想は、経済性や電力の安定供給の観点から見ても非現実的であり、国民に利益をもたらすものではない。

関連記事

-

先日、デンマークの政治学者ビョルン・ロンボルクが来日し、東京大学、経団連、キャノングローバル戦略研究所、日本エネルギー経済研究所、国際協力機構等においてプレゼンテーションを行った。 ロンボルクはシンクタンク「コペンハーゲ

-

混迷と悪あがき ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだっ

-

ウクライナのゼレンスキー大統領は、ドイツがロシアからガスを輸入し続けていることを激しく非難し続けている。 ただ現実には、ロシアのガスは今もなおウクライナ経由の陸上パイプラインを通って西に向かって流れている。しかも、4月1

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

原子力規制委員会が11月13日に文部科学大臣宛に「もんじゅ」に関する勧告を出した。 点検や整備などの失敗を理由に、「(日本原子力研究開発)機構という組織自体がもんじゅに係る保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有していないと言わざるを得ない段階に至った」ことを理由にする。

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間