COP21:国際交渉・国内対策はどうあるべきか

提携するIEEIが9月、年末のCOP21を目指して提言書をまとめました。その冒頭部分を紹介します。

国際環境経済研究所所長・澤昭裕

主席研究員・有馬純

主席研究員・手塚宏之

主席研究員・竹内純子

(注・この提言は、4人の個人の連名による見解である

本年12 月に行われる第21回気候変動枠組条約締約国会合(COP21)では、京都議定書の次の国際的な気候変動対策の枠組が合意されるとの期待が高まっている。地球温暖化問題は、世界各国が協力して解決に取り組む必要がある人類共通の課題であるとの認識の下、各国それぞれが自らどのような貢献ができるのかを真剣に検討し、共助・互譲を基礎とした合意形成を図っていくことが期待されている。ところが、国連の気候変動交渉の現場はそのような理想論とは大きくかけ離れており、政治的・経済的利害が錯綜する中、各国とも国益をかけたギリギリの交渉を行っているのが実態である。

この緊急提言は、日本国内ではあまり伝えられていないこうした気候変動交渉の本質から目をそらすことなく、日本にとって最も適切な国際貢献のあり方について述べるとともに、京都議定書とは異なる次期枠組みの考え方に適合した国内対策のあり方について検討したものである。

この緊急提言が、COP21 の前後で行われる国際交渉・国内対策の政策議論の一助になることを期待している。

Ⅰ・気候変動交渉の本質とCOP21 での合意を見据えた交渉戦略を

提言1

①パリでの次期枠組み交渉の戦略的目標は、気候変動対策(特に温室効果ガス削減)を定める新たな国際合意に、中国・インドなどの途上国の参加を確定すること。京都議定書はトップダウンで厳格な国際協定だが、途上国に削減の義務がなく、温暖化問題の実効的解決に繋がらなかったため、ボトムアップで柔軟なものであっても「全ての国が参加する」国際合意が必要というのが現在の世界の共通認識。

②しかし、目標数値の法的義務化や、先進国と途上国の制度上の差別化等、時代遅れの京都議定書的要素を盛り込もうという議論が依然存在。これは米国や中国の離反を招くのみであり、有害無益。

③京都議定書に調印しながら事後に離脱した実績がある米国については、その国内政治状況が与える外交ポジションへの影響を注視。日本の批准は米国が合意を実行する蓋然性を見極めてからにすべし。

④「(主要国が参加せず)実効性を伴わない合意でも、ないよりマシ(better than nothing)」という判断では、真の温暖化問題の解決を遠ざけることを肝に銘ずべし。

以下、気候変動交渉の流れを再確認する。EU、米国、途上国がそれぞれの思惑と国内事情を背景に交渉に臨んでいることを認識することが肝要である。特に米国の政権交代には注意を要する。

●1992年の気候変動枠組条約は、温暖化防止の国際的取り組みの基本法として大きな意義を有する。しかし同時に、当時の経済力を前提とした附属書Ⅰ国(先進国)、非附属書Ⅰ国(発展途上国)の二分法と、「共通だが差異のある責任」の原則を条約に刻み込むこととなった。

●1997年の京都議定書はこの二分法を更に進め、附属書Ⅰ国のみが温室効果ガス削減義務を負い、国連の下で先進国の排出量を割り当てるという片務的、かつトップダウンの枠組みを作り出した。しかし、その結果、議定書上途上国と異なる義務を負うことが自国の経済力に悪影響を及ぼすと懸念した米国の京都議定書離脱を招き、京都議定書体制は最初から重大な瑕疵をはらんでいたと言える。

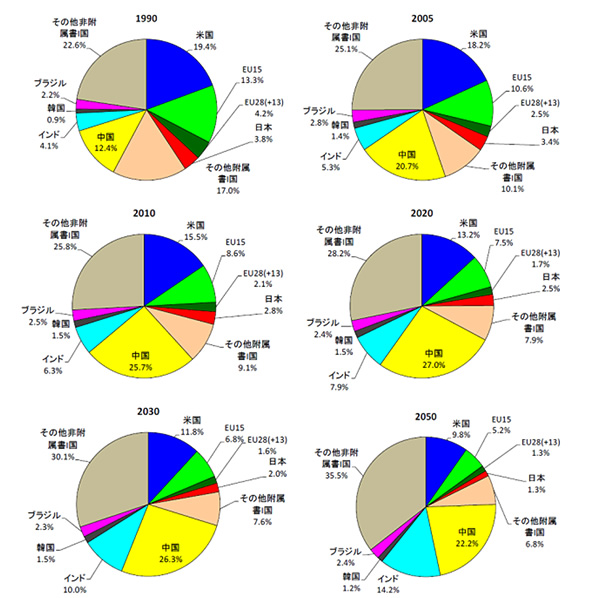

●更に2000年以降、中国をはじめとする新興国の排出量の急速な伸びに伴い、京都議定書で削減義務を負う先進国の排出量が世界の4分の1以下に低下した。京都議定書が世界の温室効果ガス削減に殆ど役に立たないことは、2005年の発効以前から既に明白だった(この点はIPCC第5次評価報告書でも指摘)。

●ところが、京都議定書第一約束期間が終了する2013年以降の枠組みの議論においても、京都議定書は気候変動交渉を呪縛し続ける。途上国にとっては自ら削減努力を行う必要がないという実利的なメリットがあったことに加え、先進国の歴史的責任(化石燃料の消費によって経済成長を果たしてきた先進国は、温暖化の歴史的責任を負う)を一種の政治的シンボル化した国際枠組みとなっていたからである。

●将来的には、現在の途上国の経済成長が温室効果ガス排出を増加させていく主要因となるとの認識から、米国も含む全ての主要排出国が参加する枠組みにむけての議論が始まった(2008年COP13で合意されたバリ行動計画)。にもかかわらず、途上国はこれと並行して京都議定書第二約束期間の設定を強く主張した。京都議定書が上記のように、途上国にとって都合の良い「聖典」になっていたことがその背景にある。

●EUは国内対策として、京都議定書の思考回路そのままに、トップダウンの排出量割当てを核とした制度(EU-ETS)を温暖化対策の中心に据えた。それゆえ、EUは京都議定書の継続が国内対策の安定とEU型炭素市場の世界的拡大に直結するという意味で、第二約束期間の設定に大きな経済的利害を有していたのである。そうした事情に加え、EUには気候変動交渉のリーダー役を務めたいとの政治的野心もあったことから、全ての主要排出国が参加する一つの枠組みを主張していた日本や米国と袂を分かち、途上国の主張に迎合する道を選び、先進国のみが義務を負う京都議定書第二約束期間容認に舵を切ってしまった。

●日本は、2010年のCOP16(メキシコ・カンクン)初日に、「米中が削減義務を負わない京都議定書は、全ての主要国が参加する公平で実効ある枠組みにつながらない」との理由で第二約束期間への不参加を表明した。当初、日本は途上国や環境NGOから強く非難されたし、国内の報道も「日本が孤立する」と書き立てたが、米国や主要途上国の参加なくして温暖化問題の実効的解決はないという正論を粘り強く説き、相当の共感を得るに至ったのである。日本のこの断固たる態度は、京都議定書の呪縛を解く一種の「ショック療法」として機能したと言えよう。

●COP16で成立したカンクン合意は、先進国、途上国が緩和目標/行動を自主的にプレッジし、それを計測・報告・検証する(MRV:Measure, Report, Verify)というボトムアップ型の枠組みである。それまでの京都議定書にはなかった発想の仕組みが盛り込まれ、京都議定書の欠陥の修正が企図されていた。これが、現在交渉中のポスト2020年枠組みの原型となっており、パリで合意が目指されている2020年以降の枠組みは、基本的にこの構造を踏襲したものになることは疑いがない。

●先進国のみが義務を負うトップダウン型の京都議定書第二約束期間からの決別を宣言した日本は、気候変動交渉を支配してきた京都議定書の呪縛を断ち切り、交渉の方向性をボトムアップ型に転換する先導役を務めたことで大きな外交的成果を上げたといえよう。

●しかし、COP21に向けては依然、多くの撹乱要因がある。合意の法的形式や法的拘束力については、EU、島嶼国等は、京都議定書のように緩和目標そのものに法的拘束力を持たせた議定書形式を志向している。他方、中国、インドをはじめとする有志途上国は、「共通だが差異のある責任」原則を、約束(プレッジ)内容での差別化にとどまらず、枠組み上も明確にすべきだと主張している。これらはいずれも「京都議定書的なるもの」を新たな枠組みに引き続き持ち込もうというものだ。しかし、前者は米国及び中国の、後者は米国のレッドライン(絶対譲れない一線)を超えるものである。つまり、「京都議定書的なるもの」への固執は米中の離反を招く「失敗へのレシピ」に他ならない。

●米国の動向については特に注意が必要である。オバマ政権は地球温暖化問題での自らのレガシー作りを目指しており、COP21での合意作りに積極的に動くものと想定される。これ自体は歓迎すべきことである。しかし、その結果、できあがった合意が2017年に誕生する次期政権にきちんと引き継がれ、実施されるかどうかを見極める必要がある。昨年10月の米中合意が、「中国に譲り過ぎ」との理由で議会共和党から厳しい批判を受けているという事実もある。(注)

(注)「緊急提言―米国の削減目標に左右されるな」

国際環境経済研究所 主席研究員 竹内純子

●クリントン政権が京都議定書に署名しながら批准手続きを行わず、次のブッシュ政権になって議定書から離脱した苦い教訓を忘れてはならない。COP21の合意の法的形式、内容についてはいまだ不確定要素があるが、仮に国会の批准を要する条約・議定書形式となった場合、2017年以降の米国次期政権のポジションを見極めてから批准を検討すべきである。

●現在の世界のGHG排出シェアで約4割を占める米中の参加を欠いた枠組みは、いかに堅牢で環境十全性の高いものであろうとも、地球温暖化対策の観点からは何の意味もない。「全ての主要国が参加しなくとも、何もないよりはまし」といった京都議定書批准時の議論の陥穽に陥ることは厳に戒めるべきである。

図1:GHG排出の各国シェアと将来予想 (出所:RITE)

図1:GHG排出の各国シェアと将来予想 (出所:RITE)(2015年10月13日掲載)

関連記事

-

2025年6月20日、NHKニュースにて「環境省 気候変動に関するフェイク情報拡散防止で特設ページ」という報道がありました。記事によると、「地球温暖化は起きていない」「人間の活動による温室効果ガスの排出は関係ない」といっ

-

米国エネルギー長官クリストファー・ライトの指示によって、気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた報告書が2025年7月23日に発表された。タイトルは「温室効果ガス排出が米国気候に与える影響に関する批判的レビュー(A

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む⑧:海面上昇は加速していない) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表され

-

過去12ヶ月間の世界の強いハリケーン(台風、サイクロンを含む)の発生頻度は、過去40年で最も少ないレベルだった。 https://twitter.com/RogerPielkeJr/status/153026676714

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

経済産業省は排出量取引制度の導入を進めている。今年度内にルールを策定し、26年度から27年度にかけて本格的な導入を進める予定だ※1)。 対象となるのは日本の大手企業であり、政府から毎年排出枠を無償で受け取るが、それを超え

-

英国の研究所GWPFのコンスタブルは、同国の急進的な温暖化対策を、毛沢東の大躍進政策になぞらえて警鐘を鳴らしている。 Boris’s “Green Industrial Revolution” is Economic L

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間