IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。

acinquantadue/iStock

今回のIPCC報告では、新機軸として、古気候のシミュレーション分析があった。

それを見ると、あたかも、大昔の気温はもっぱらCO2濃度によって決まっており、それが計算機シミュレーションで再現できたかのようだ。

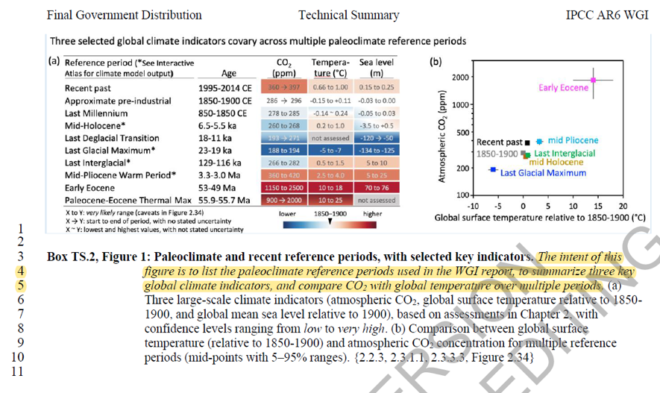

下図1 ” Box TS.2, Figure 1(a)” では、Early Eocene (イオシーン早期、5300~4900万年前。イオシーンは始新世と邦訳される)のCO2は900~2000ppmと高く、気温は10℃から25℃も現代より高かったとしている。図(b)を見ると、あたかも、CO2濃度によって気温が一直線に決まるかのようだ。

図1 Box TS. Figure 1.

出典:IPCC報告

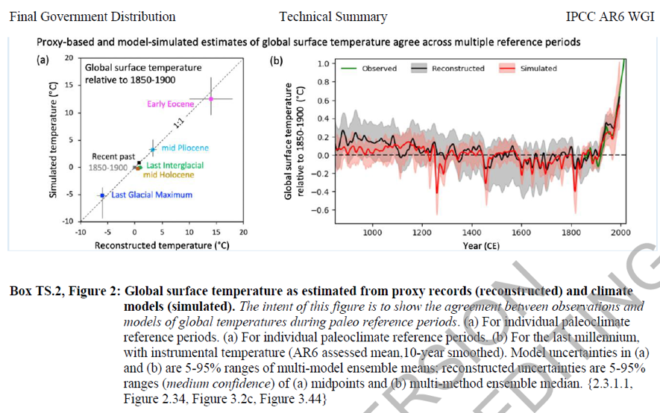

また、続く図 Box TS.2, Figure 2(a)では、この気温上昇について、計算機のシミュレーション結果(Simulated temperature)は、地層堆積物などからの推計値(Reconstructed temperature)を概ね再現している、としている。

図2 Box TS2. Figure 2

出典:IPCC報告

ははあ、なるほど。以上を見ると、地球の歴史において、気温はもっぱらCO2だけで決まってきたかような印象を受ける。

けれども、このIPCC報告をみて奇妙に思った。というのは、地球の気温を決める要因はさまざまあり、CO2と無関係にも気温が上下することはこの世界の常識だからだ。

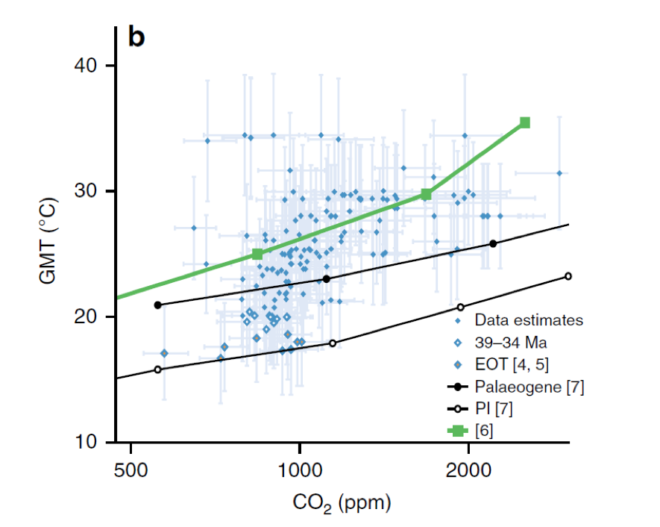

実際に、IPCC報告が引用しているAnagnostouらによる論文を見ると、Eocene(5600~3390万年前)だけを取り出しても、CO2と気温の相関は弱かったことが分かる(図3)。

図3 Anagnostouらより

図を見ると、例えばCO2濃度は1000ppm以下でも、地球の平均気温GMT(Global Mean Temperature)は20℃以下の時もあれば(3900万年前から3400万年前、白抜きひし型◇、および3400万年前から3350万年前、オレンジのひし形◆)、30℃以上の時もあった(図中の青塗りのひし形◆)。

なおこの図の折れ線はシミュレーション計算の結果である。折れ線はいずれも右肩上がりで、CO2が増えると気温が上がる、としている。

しかし図3をしげしげ眺めると、同じ1000ppmでもかなり気温差があることから、少なくとも1000ppm付近では、むしろ気温は主にCO2以外の要因によって決まっているように見える。

なおこのEarly Eoceneに先立つPETM(Paleocene-Eocene Thermal Maximum)期(5630~5590万年前)は、CO2濃度は現代よりやや高いに過ぎなかったが、気温はEarly Eocene以上に高かった、とMayはコラムで指摘している。

気温はCO2によっても左右されるが、大陸の配置によっても5℃程度は上下する。現代は大陸が極地に集まっていて南極やグリーンランドに氷床があるが、Eoceneはそうではなく、地球上どこにも氷床が無かった。海流も、もちろん現代とは異なっていた。図3で3900万年前以降に気温が下がっているのは大陸の移動の影響とみられている。

さて、「地球のCO2濃度と気温の関係をレポートしなさい」と学生に言ったとして、本稿冒頭の図1を示して、「はい、CO2で気温は決まっています」などと言えば、落第だ。

なぜなら、それは、図3のような、相関の弱い図から、相関を示唆する直線上の点を取り出して繋いだに過ぎないからだ。

IPCC報告も、よく読むと、本稿冒頭の図1、図2は、「分析した対象期間について作図しただけ」と述べており、「この比例関係がいつも成り立つ」とか「気温はもっぱらCO2だけで決まる」と主張している訳ではない。だがこのような、誤解をとても招きやすい図、かつ政治的な悪用をされやすい図を、要約にまで載せておくのはいかがなものか。

■

1つの報告書が出たということは、議論の終わりではなく、始まりに過ぎない。次回以降も、あれこれ論点を取り上げてゆこう。

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

■

関連記事

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

-

欧州委員会は1月1日、持続可能な経済活動を分類する制度である「EUタクソノミー」に合致する企業活動を示す補完的な委任規則について、原子力や天然ガスを含める方向で検討を開始したと発表した。 EUタクソノミーは、EUが掲げる

-

前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ない

-

エネルギー政策をどのようにするのか、政府機関から政策提言が行われています。私たちが問題を適切に考えるために、必要な情報をGEPRは提供します。

-

【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規

-

日本の原子力規制委員会、その運営を担う原子力規制庁の評判は、原子力関係者の間でよくない。国際的にも、評価はそうであるという。規制の目的は原発の安全な運用である。ところが、一連の行動で安全性が高まったかは分からない。稼動の遅れと混乱が続いている。

-

現在世界で注目を集めているシェールガス革命。この動きをいち早く分析したエネルギーアナリストとして知られる和光大学の岩間剛一教授に寄稿をいただきました。分かりやすく、その影響と問題点も示しています。

-

東日本大震災から2年。犠牲者の方の冥福を祈り、福島第一原発事故の被害者の皆さまに心からのお見舞いを申し上げます。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間