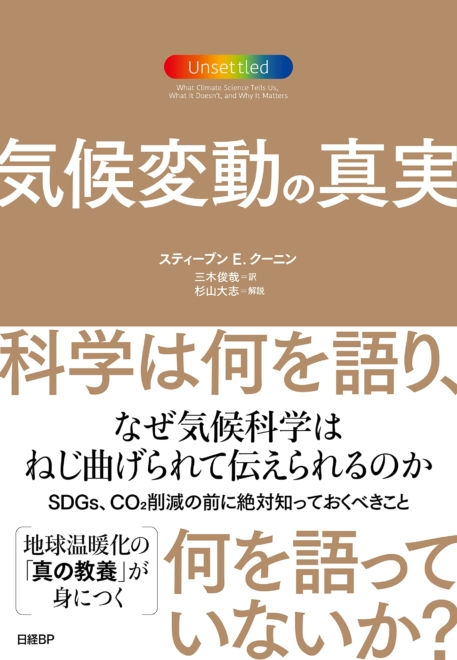

「気候変動の真実」から何を学ぶか①

sasun bughdaryan/iStock

前稿で触れた「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については、このアゴラでも既に杉山大志氏とノギタ教授の書評が出ており、屋上屋を架すの感なしとしないが、この本体価格2200円の分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許しいただきたい。

最初に4頁ほどの「日本語版発行によせて」と、やや長い15頁にわたる「はじめに」があるが、これは上記両氏の書評にも詳しいので省く。内容的には、この部分だけでも目を通しておくのは多くの読者にとって有益であると付言しておこう。大切なことがたくさん書かれている。

本書は2つのパートからなる。パートⅠは「気候変化の科学」について、パートⅡは「気候の変化に対して社会が取り得る対応」について述べている。前者は11章にわたるが、後者は3章しかない。これは、著者が物理学者であることから、まずは当然と言える。特に、本書では温暖化問題の政治・経済的な側面にはほとんど触れない。これも、科学者である著者からすれば当然の態度であって、地球温暖化問題とは何よりも「科学」の問題であるとの立場を堅持する。この点も筆者としては大いに共感できる(このことは筆者もアゴラで繰り返し述べてきた)。

最近の温暖化・脱炭素関連の言説には「科学的な正しさなんてどうでも良い」といった論点が多すぎる。まるで凝り固まった宗教的信念のように「人為的温暖化説」を信じて。現実を直視する科学的な思考によってしか、地球温暖化問題への正しい対処法は生み出せないはずなのに、何という倒錯的な態度であることか。その意味でも、本書のように、徹頭徹尾正確なデータに基づく科学的思考を貫く態度は、良きお手本と言える。

第1章 温暖化について分かっていること

この章では、主に気温データを扱いながら、気温のようなありふれた物理量でも、データの扱いを慎重に行わないと重大な誤解に陥ることを示している。短期的な変化(ノイズ)ではなく長期的な傾向(シグナル)を見ること、どの期間を対象とするかによって、得られるトレンドが異なることなどの重要な指摘が散りばめられている。気温が高い時だけ大騒ぎするマスコミ関係者には、この部分だけでも熟読していただきたいものだ。

また「『気候変動』と気候の変化」と題した興味深いコラムもある。「気候変動」という言葉があまりにも無造作に使われることへの警鐘として重要な指摘である。本章の最後に、過去5億年の地球平均気温の推定値が載っている。それによると、地上の気温は過去常に変動し、高いときは現在より14℃も高く、低いときは5℃程度も低かった(約2万年前)。その後気温は上昇し、最近1万年ほどは比較的安定に推移したとされる。

もっと時間軸を短く取ると、1600年代を中心とする小氷期の後、1850年頃から急速な温暖化が始まり、現在に至っている。すなわち、トレンド的に現在の地球は緩やかな温暖化に向かっていることは疑えないが、問題はそれが人間活動の結果によるかどうか? である。しかし多くの温暖化論者(とその盲従者)は、この点を科学的に吟味せず、大騒ぎしているわけだ。

第2章 人間による微々たる影響

最初は地球をめぐる熱収支の議論で、平衡温度やアルベド(地球の太陽光反射率)、温室効果など、基本的な事項が説明される。地球照とアルベド計測をめぐる興味深いコラムもある。大気中CO2濃度変化に関して「1750年の280ppmから2019年には410ppmに増加し、年2.3ppmずつ増加し続けているが、この増加が人間の活動、主に化石燃料の燃焼が原因であることは疑いない。」と書いてあるが、この点には筆者は若干の疑問を抱いている(後述)。

それより重要な指摘としては、気候システムに出入りするエネルギーの大小についての数字である。人間の影響は、自然の熱流の1%弱しかなく、化石燃料や核物質から得る熱量は更に小さく、自然熱流の約1万分の1でしかないと推定される(ただし、この廃熱が局所的なヒートアイランド現象の主原因になる。これを「温暖化」と勘違いする人が多い)。一方で、トータルな人間の影響が、1950年以前は現在の1/5以下だった(=最近の方が人間の影響が大きい)とも指摘されている。

また、温暖化対策として重視されている、温室効果ガス(主にCO2)の排出削減効果の見積もりが、非常に複雑で難しいことも指摘されている(第12章とも関連)。

そこで次に、温室効果ガスについて詳しく見るのが次の章である。ただし、この章の記述には、筆者として頷けない点が幾つかあった。

第3章 排出量をめぐる説明と推定

まず最初に、地球全体の炭素循環を概観する。ただし残念ながら、IPCC報告書にも載っている地球全体の炭素収支の全体像は示されず、断片的な情報が記載されているだけである。

例えば、大気中の炭素は約850 Gt-Cあり、地表近くにある炭素の約25%に相当するが、海洋中の炭素総量の約2%に過ぎない、など。また、化石燃料の利用によってサイクルに加わる炭素量は、毎年のフローの4.5%で、その約半分が地表に取り込まれ、残りは大気中に留まってCO2濃度を高める、との記載があるが、これはIPCCの見解に沿ったものである。

また本書では、過去150年間の大気中CO2濃度上昇の原因が大半人間活動によるとする5つの証拠があると書かれているが、いずれも一種の「状況証拠」に近く、本書の著者にしては推論における科学的厳密さに欠ける印象を免れがたい。

結論的に、筆者は、上記の考え方に賛成しない。大気と地表間のCO2交換量が毎年200 Gt-C以上あり、この中で人類由来のCO2は同8〜9 Gt-Cしかないから、毎年のフローの4.5%である点は正しいが、大気に残留するCO2が全て人類由来分で、自然からの排出分は全部吸収される(=自然の排出・吸収は平衡していて正味の出入りはない)とする考え方は、筆者にとってはいかにも不自然で、同意し難い。大気中で完全混合している気体のCO2で、人類由来のものだけが選択的に残留し、自然由来は全部吸収されると言う理屈が理解できないからである。

rui_noronha/iStock

実際、IPCC報告書においてさえも、産業革命以後に増えたCO2放出量のうち、71%が海洋放出増加分、つまり自然増だと書いてある。人類放出分だけが大気に蓄積するとの考えには、どうにも無理があると思う。

これまで観測されている限り、収支計算の上で、大気中CO2濃度の上昇量が、同期間に人類が放出したCO2量の半分に見合う量であることは、科学的にほぼ確実な事実だが、それは人為的放出分の半量がそのまま大気に残ると言うことを意味しない(そんなことはあり得ないとするのが筆者の考え)。この点は重要なので念を押しておく。またこの点は「脱炭素」の有効性に関しても決定的に重要な論点である(筆者の考えが正しければ、人為的CO2放出分は大気中CO2濃度への影響が小さいから、脱炭素政策には科学的根拠がないことになる)。

もう1点、大気中の炭素総量は約850 Gt-Cであり、毎年の交換量が200 Gt-C以上あるのだから、大気中のCO2の平均滞留時間は4年強のはずである。しかし本書では、CO2は気候循環に長く留まるとも書かれている。現在排出されているCO2の約60%は20年後も大気中に留まり、30〜55%は100年後もまだそこにある、と。4年ちょっとで全量入れ替わるほど激しく交換されているはずなのに、なぜ60%も20年間残留するのか、筆者には容易に理解できない。本書の内容の大部分は首肯できるのであるが、この炭素収支関連だけには、幾つか違和感を感じたことを告白しておこう。

本章の内容は豊富で、この他にも過去5億5千万年間の大気中CO2濃度変化が載っており、それによれば大気中CO2濃度が現在と同じくらい低かったのは3億年前のペルム紀だけで、他の時代の多くでは現在の5〜10倍も濃度が高かった。すなわち、自然変動によって大気中CO2濃度は非常に大きく変わり得る。またメタンに関する記述もあるが、これについては省略する。温室効果ガスの排出シナリオについては、IPCCの提出したものを紹介しているが、筆者にとってはさほど興味を惹かなかった。シナリオは、どのようにでも書けるからである。

■

第3章の内容だけにはあれこれ言いたいことが多かったため、第3章の紹介までで規定の文字数に近づいた。今回はここまでとするが、実は、本書の大きな魅力は第4章以降にあるので、次回以降をお楽しみに。

最近IPCCがまたぞろ「脅かし」報告書を出したが、まずは本書のような科学的に堅実な本で知識を確実なものにしていただきたい。

(次回へ続く)

関連記事

-

福島第一原発事故による放射線被害はなく、被災者は帰宅を始めている。史上最大級の地震に直撃された事故が大惨事にならなかったのは幸いだが、この結果を喜んでいない人々がいる。事故の直後に「何万人も死ぬ」とか「3000万人が避難しろ」などと騒いだマスコミだ。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

米国のマイケル・シェレンバーガーが、「国連こそは気候に関する “偽情報発信の脅威がある行為者”である――国連や米国政府が偽情報の検閲に熱心なら、なぜ彼ら自身が偽情報を拡散しているのだろうか?」と題

-

昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。

-

AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

岸田首相肝いりの経済対策で、エネルギーについては何を書いてあるかと見てみたら、 物価高から国民生活を守る エネルギーコスト上昇への耐性強化 企業の省エネ設備導入を複数年度支援▽中小企業の省エネ診断を推進▽断熱窓の改修や高

-

神奈川県地球温暖化対策推進条例の中に「事業活動温暖化対策計画制度」というものがあります。 これは国の省エネ法と全く同じ中身で、国に提出する省エネ法の定期報告書から神奈川県内にある事業所を抜き出して報告書を作成し神奈川県に

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間