ノーベル文学賞『チェルノブイリの祈り』の危うさ

チェルノブイリ4号炉 14年11月撮影。

チェルノブイリ4号炉 14年11月撮影。2015年のノーベル文学賞をベラルーシの作家、シュベトラーナ・アレクシエービッチ氏が受賞した。彼女の作品は大変重厚で素晴らしいものだ。しかし、その代表作の『チェルノブイリの祈り-未来の物語』(岩波書店)は問題もはらむ。文学と政治の対立を、このエッセイで考えたい。

(シュベトラーナ・アレクシエービッチ氏、

ウィキペディアより)

本書の著者アレクシエービッチ氏(1948-)はベラルーシに住む作家だ。私は彼女の作品を『チェルノブイリの祈り』に加えて4冊読んだ。『アフガン帰還兵の証言』(日本経済新聞)、独ソ戦の証言集『戦争は女の顔をしていない』『ボタン穴から見た戦争-白ロシアの子どもたちのみた戦争』(群像社)だ。戦争が民衆をいかに傷つけたかを克明に描き出している。

チェルノブイリをめぐる人々の重い言葉

日本で知られたのは1997年に刊行された『チェルノブイリの祈り』だ。これは福島原発事故の後で文庫化され反響を呼んだ。同書は1986年の同事故から十年以上経過した時点で刊行された被災者へのインタビュー集で50人ほどの人々が登場する。

感情の奥底からの人々の叫びを引き出す彼女の取材力、またそれを印象的な形で構成する描写力は、アレクシエービッチ氏の大変な力量を感じる。

登場人物は多彩だ。事故の消火活動で死亡した消防署員の妻の話がある。彼女は「なぜ夫が死ぬのか」という思いをぬぐえない。死の床に伏した夫が、彼女ののどの渇きを心配してオレンジを切ろうとする描写がある。何気ない情景を挟むことで臨場感、そして夫婦の愛情を印象づける。

原発に隣接したプリピャチ市は、原子力技術者が集う先進的で大変美しい町だった。深夜に起こった原発の火事を人々は美しいものとして見物した。しかしその火は格納容器が崩壊して原子炉が露出し、中の黒鉛が加熱で炎上したものだった。人々の被曝は放置され、2日後にようやく避難を始める。その際に放射線の恐怖にさらされたことを読者は追体験する。私たち日本人は福島原発事故の当時の記憶が呼び覚まされるだろう。

「チェルノブイリの被災者は放射能で光る」という噂話のために、避難先で裸にされ、いじめられる子ども。アルコールが放射線に効くというデマのために、毎日、浴びるようにウォッカを飲み、除染作業を行って興奮状態になった兵士たち。公文書にない、普通の人々の苦しみ、そして叫びはとても印象的だ。

被災地を正確に伝えられなかったジャーナリストは次のように語っていた。「私たちはいつも『われわれ』といい『私』とはいわなかった。『われわれはソビエト的英雄主義を示そう』『ソビエト人の姿を示そう。全世界に!』。でも、これは〈私〉よ!〈私〉は死にたくない、〈私〉はこわい。チェルノブイリのあと、私たちは〈私〉を語ることを学びはじめたのです、自然に」。

このようにアレクシエービッチ氏は、権力と社会主義体制への疑念を繰り返す。ただし彼女の言説は骨太で、日本のリベラル派に感じるような「軽薄さ」はない。民衆への暖かいまなざしと敬意、そしてスラブの大地とへの愛情が随所に感じるスケールの大きさを感じる。これは他のロシア文学の作家たちの作品から伝わるのと同じようなものだ。

文章の切り取れる現実は一部のみ

筆者は14年11月、この本を持って、チェルノブイリを訪問した。アレクシエービッチ氏の描写したチェルノブイリが眼前に、本当に形になっていた。彼女の切り取った印象の正確さ、描写力に感銘を受けた。

ただ現地に立って違うところも多かった。彼女の本でチェルノブイリは恐怖の場所として、取材を受けた人々によって語られ、彼女もそう描写していた。しかし、そうではなかった。現地は送配電ターミナルとして今も現役の施設であり、放射線量は自然放射線より少し高い程度だった。一見すると普通の場所だったのだ。(現地報告「チェルノブイリ原発事故、現状と教訓(上)-日本で活かされぬ失敗経験」)

そして彼女は事後の影響で「数万人の人が亡くなった」「政府は隠し続ける」と繰り返す。たしかにこの事故は統計が不備で全貌は不明だ。しかし、現実はそこまでひどいものではない。国連とロシア、ウクライナ、ベラルーシの合同調査(11年公表)がある。被害の原発事故直後に、作業員や消防士138人が急性放射線障害になり28人が亡くなり、2000年までに19人が死亡した。また、放射性物質をかぶった牧草を食べた乳牛のミルクが流通し、その影響で約4000人が甲状腺がんになり10人が亡くなった。だがそれ以外に健康被害は確認されていない。チェルノブイリの後で旧ソ連が崩壊し、1990年代はこの3国は社会混乱から、人々の健康も悪化した。その影響も大きい。

こうした事実を見ると、彼女の次のような描写は大げさに見える。

「チェルノブイリは第三次世界大戦なのです。(中略)国家というものは自分の問題や政府を守ることだけに専念し、人間は歴史のなかに消えていくのです。革命や第二次世界大戦の中に一人ひとりの人間が消えてしまったように。だからこそ、個々の人間の記憶を残すことが大切です」。

「ここでは過去の体験はまったく役に立たない。チェルノブイリ後、私たちが住んでいるのは別の世界です。前の世界はなくなりました。でも人はこのことを考えたがらない。このことについて一度も深く考えていたことがないからです。不意打ちを食らったのです」

「最初はチェルノブイリに勝つことができると思われていた。ところが、それが無意味な試みだとわかると、口を閉ざしてしまったのです。自分たちが知らないもの、人類が知らないものから身を守ることはむずかしい」

私はウクライナの作家と意見交換したが、彼も彼女の意見に違和感を感じていた。「チェルノブイリは敗北ではない。それを乗り越え『勝利』を得たと、前向きの評価ができるところもたくさんあるのだ」と述べた。ウクライナ、ベラルーシ、ロシアの、この事故で被害を受けたいずれの国も、原子力発電を使い続けている。

感覚ではなく、事実を科学的に検証した政策論を

アレクシエービッチは「私は未来のことを書き記している…」と、『チェルノブイリの祈り』を結んでいる。そして12年に来日した際に、NHKなどとのインタビューで、「ヒロシマとナガサキ、そしてチェルノブイリのあとで、核のない発展の道を選ぶべきだった。私は過去について書いたが、その過去は将来の姿をあらわした」と述べ、福島事故を批判した。

また彼女は事故への向き合い方を、著書で述べる「なにかが起きた。でも私たちはそのことを考える方法も、よく似たできごとも、体験も持たない。私たちの視力も聴力もそれについていけない、私たちの語彙ですら役に立たない。私たちの内なる器官すべて、それは見たり聞いたり触れたりするようにできている。そのどれも不可能。なにかを理解するためには、人は自分自身の枠から出なくてはならない」

彼女がこのような態度で、感覚を研ぎ澄まし、チェルノブイリの一面を伝えたのは評価されるべきことだ。しかし感覚だけでは、事故をとらえられない。また事故の全貌は、個々の悲劇を取り上げるだけでは分からない面がある。そして具体的な事故への対策では、これまでの科学の蓄積と検証の上に、原子力・エネルギー政策、そして放射線防護政策を展開しなければならないのだ。

残念ながら、福島もチェルノブイリも感情に傾きすぎたゆえに、事故後の混乱が広がった。その福島はチェルノブイリよりも、周囲の放射線汚染の状況は深刻ではなかった。しかし事実を科学的に検証することなく、恐怖が語られることが多かった。

その解決をめぐっては、具体策が検討されるべきなのに、社会的な議論は拡散、混乱した。反原発の主張、倫理とか正義とか、文明論など、今行う必要のない、大げさな話が語られ続けた。そして感情的な言説は、混乱を長引かせた面がある。

アレクシエービッチ氏の言葉は重厚で美しく知的だ。軽薄さと感情的な面の目立つ、日本の一部の人による反原発の言説とはレベルが違う。しかしチェルノブイリの今の現実を知れば、彼女のような感情的な問題へのアプローチが、その解決には役立たない面があることを、示しているようにも思える。

彼女の戦争、原発をめぐる言説は、ベラルーシ、ロシアでは批判にさらされている。もちろん私は言論弾圧を批判する。しかし現実に向き合う人が、彼女の言葉に不快感を抱くことは、ある程度は理解ができる。

「神のものは神に。カエサル(皇帝)のものはカエサルに」。新約聖書に有名な言葉がある。人間の内面の問題は、世俗の政治とはまったく別の解決策が必要であることを、適切に示した警句であろう。チェルノブイリ、福島復興、そして原子力について語る際には、感情だけではなく、科学的な事実、統計も、参照して考えなければならない。ノーベル文学賞作家のシュベトラーナ・アレクシエービッチ氏の言説は危うさをはらむのだ。

(2015年10月13日掲載)

関連記事

-

米最高裁、発電所温暖化ガス排出の米政府規制制限 6月30日、米連邦最高裁は、「発電所の温暖化ガス排出について連邦政府による規制を制限する」判断を示した。 南部ウェストバージニア州など共和党の支持者が多い州の司

-

小泉純一郎元総理が4/14に「原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟」なる団体を立ち上げて、脱原発運動を本格化させる動きを見せている。またこれに呼応した動きかわからないが、民進党内部でも有志による脱原発に向けた政策の検討が活発

-

将来の電力需給シナリオをめぐる問題点 2025年5月26日の電気新聞によると、電力広域的運営推進機関(広域機関)は21日の有識者会合で、電力需要が上振れし、経年火力や原子力のリプレースが行われない場合、2050年に最大8

-

チェルノブイリの現状は、福島の放射能問題の克服を考えなければならない私たちにとってさまざまな気づきをもたらす。石川氏は不思議がった。「東さんの語る事実がまったく日本に伝わっていない。悲惨とか危険という情報ばかり。報道に問題があるのではないか」。

-

最近出たお勧めの本です。 著者のマイケル・シェレンバーガーは初めは環境運動家だったが、やがてその欺瞞に気づき、いまでは最も環境に優しいエネルギーとして原子力を熱心に推進している。 地球温暖化に関しては小生とほぼ意見は同じ

-

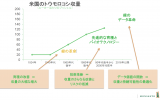

米国農業探訪取材・第3回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 技術導入が農業を成長させた 米国は世界のトウモロコシ、大豆の生産で

-

先進諸国はどこも2050年ネットゼロ(CO2排出実質ゼロ)目標を掲げてきた。だがこんな目標はそもそも実現不可能であるのみならず、それを実現すべく実施された政策は電気代高騰などを引き起こして極めて不人気になり、移民問題に次

-

政府は電力改革、並びに温暖化対策の一環として、電力小売事業者に対して2030年の電力非化石化率44%という目標を設定している。これに対応するため、政府は電力小売り事業者が「非化石価値取引市場」から非化石電源証書(原子力、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間