気候変動問題、基準年をいつにするべきか

日本の2020年以降の削減目標の「基準年」はいつになるのか。一般の方にはそれほど関心のない地味な事柄だが、しかし、基準年をいつにするかで目標の見え方は全く異なる。交渉プロセスにおいては必ず、各国の削減努力の公平性が議論されるので、いわゆる交渉官は基準年の違いによって生じる「見かけの削減量」の大小に騙されることはない。しかし一般社会は削減量の数字の大きさに左右されるので、削減目標を議論するにあたってそれほど軽視して良いものでもないのだ。

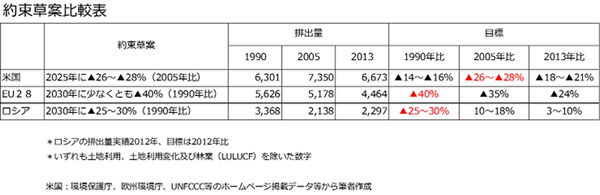

現在国連に約束草案を提出している各国の目標を、基準年を変えて比較した表を作成したのでご覧頂きたい。各国・地域ともに、数字が最も大きくなる基準年を選んでいるということがわかるだろう。

これまでの枠組みにおける「基準年」

京都議定書は1990年を基準年と置き、そのときの排出量と比較して、第一約束期間と言われる2008~2012年までの5年間での排出量削減率を定める仕組みであった。日本は▲6%、EUは▲8%、ロシアは0%といった具合である。

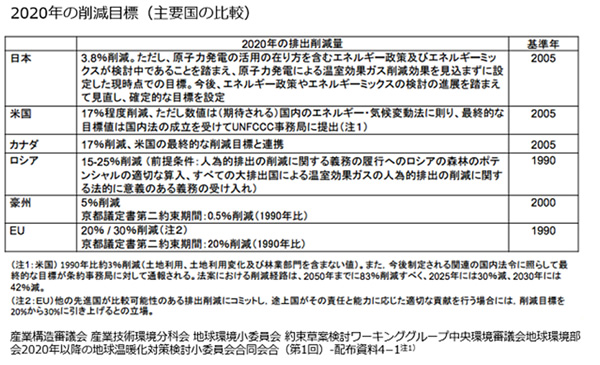

2013年以降2020年までの枠組みを定めるカンクン合意(2013年)は、現在議論されている2020年以降の枠組みの素地となるもので、各国が自主的な目標を掲げる仕組みであった。

当然のことながら基準年も統一されていない。米国は2005年比で▲17%、ロシアは1990年比で▲15~25%(前提条件付き)、EUと豪州は同じ期間ではあるが京都議定書第二約束期間の目標として1990年比でそれぞれ▲20%、▲0.5%という具合だ。なお、豪州については、2020年単年では基準年を2000年として▲5%という目標も提示している。いわゆる見かけの削減量が、そのほうが大きくなるから2000年にしたというためだ。2000年比▲5%は、90年比▲2.6%だ。

なお、我が国は民主党政権時代に1990年比▲25%削減を掲げたが、2013年11月に2005年比▲3.8%に目標の差し替えを行っている。

2020年以降の枠組み

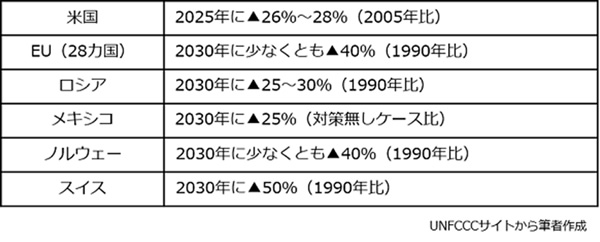

2020年以降の枠組みも各国が自主的に目標を掲げそれをレビューしあう仕組みであり、基準年も目標年限も各国に任されている。これまでに国連気候変動枠組み条約事務局に目標を提出した国の目標を整理すると下記のとおりである。

実はまだ加盟195カ国のうち目標を提出した国はわずかで、先進国の中でもカナダや豪州、韓国、中国・インドといった新興大排出国は目標を提出していない。そのため、全体の傾向を語るには無理があるが、例えばスイスはシンプルに1990年比で2030年には50%削減、2021~2030年までの平均排出量で35%削減を目標として掲げている。メキシコは対策を行わなかった場合に(Business As Usual)排出されたであろう2030年の排出量と比べて25%削減することを目標として掲げ、2026年には排出のピークを迎え経済成長と温室効果ガス排出量のデカップリングが起こること、GDP当たりの排出を2013年を基準として約40%改善することなども示している。

(注2・各国が国連に提出した約束草案については下記で確認できる。国連気候変動枠組み条約サイト)

我が国はどう考えるべきか

我が国の削減目標について、基準年を設定するとすればいつにするのが考え方として正しいのであろうか。4月17日付けの毎日新聞報道によれば、経産省は東京電力福島第1原発事故後となる13年を主張し、環境省は「基準年を何度も変えると国際的な信頼を損ねる」として、05年を主張しているという。(毎日新聞15年4月17日記事)

それぞれの主張に一理あるとは思うが、しかし、原発事故の影響により我が国のエネルギー政策はゼロベースで考えなおすことになった訳であるから、2013年あるいは14年といった「今の日本」を基準にする方が受け入れやすいし、削減目標について現実に即した議論ができるのではないか。2005年当時我々がどのような状況にあったかは少なくとも筆者は既に忘却の彼方であり、肌感覚を持ってそのレベルからの削減努力を議論することはできない。

EUは相変わらず1990年を基準年としているが、それは基準年を変えないことで国際的な信頼を得られるからではなく、単に自分たちの削減目標が大きく見えるからだと理解するほうが普通だろう。それが証拠に、EUは今年2月、2050年までに世界全体の排出を2010年比で60%削減する長期目標を提案している。世界全体の削減については2010年を基準とし、自国の削減については1990年を基準とするというのは、まさにダブルスタンダードではないだろうか。もはや四半世紀以上前のデータを「基準」として使うことに対して、我々は説明を求めていくべきだろう。(欧州委員会ENERGY UNION PACKAGEのP5参照)

約束草案提出に向けて

2020年以降の枠組みにおいては、基準年も年限も、そして総量目標であるのか原単位目標であるのか、はたまた行動計画であるのかも統一されていない各国が出してくる約束草案に対して、どう努力の公平性を評価し野心を引き出していくかが肝となる。求められるのはどこかの国にあわせて基準年や年限を置くことではなく、その根拠について説明責任を果たすことだ。

日本政府がいま目標に織り込もうとしている省エネ目標は本当に達成できるのか、再エネの導入はそこまで拡大できるのか、国民運動はどこまで広がりを持ち生活のなかの排出を抑制できるのか。目標の内訳を見ていると様々な不安要素がある。政府には、国連交渉の場だけでなく、そのコストを負担する国民に対して、目標の意味するところを説明する義務がある。温暖化を「自分事」として捉え行動する国民を増やすためにも、目標策定のプロセスから丁寧に国民と共有していく必要があるだろう。

(2015年4月27日掲載)

関連記事

-

「国民的議論」とは便利な言葉だ。しかし、実際のところ何を表しているのか不明確。そのうえ、仮にそれに実体があるとしても、その集約方法についてコンセンサスがあるとは思えない。

-

電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。

-

不正のデパート・関電 6月28日、今年の関西電力の株主総会は、予想された通り大荒れ模様となった。 その理由は、電力商売の競争相手である新電力の顧客情報ののぞき見(不正閲覧)や、同業他社3社とのカルテルを結んでいたことにあ

-

バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか 原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制

-

ウクライナ戦争以前から始まっていた世界的な脱炭素の流れで原油高になっているのに、CO2排出量の2030年46%削減を掲げている政府が補助金を出して価格抑制に走るというのは理解に苦しみます。 ガソリン価格、172円維持 岸

-

原子力をめぐる論点で、専門家の意見が分かれているのが核燃料サイクルについての議論です。GEPRは多様な観点から問題を分析します。再処理は進めるにしても、やめるにしても多くの問題を抱えます。

-

根岸英一氏が遺した科学者としての叡智 COP30が閉幕した現在、世界のエネルギー・気候政策は、これまで以上に深い迷路に入り込んでいる。「脱化石」なのか、それとも「現実回帰」なのか。メディアは象徴的なフレーズを並べるが、実

-

一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間