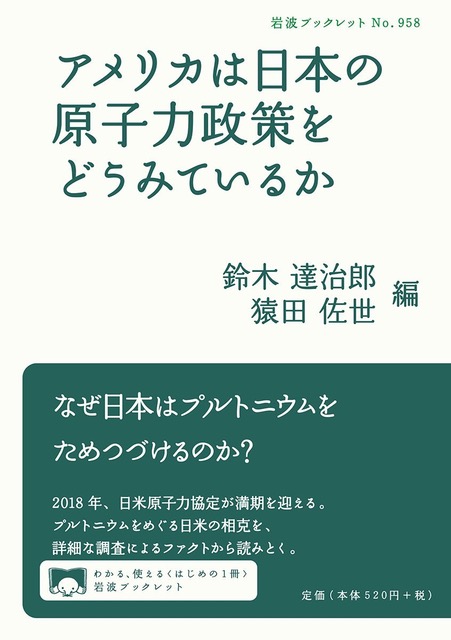

【書評】アメリカは日本の原子力政策をどうみているか

鈴木達治郎

猿田佐世 [編]

岩波ブックレット

岩波書店/520円(本体)

「なぜ日本は使いもしないプルトニウムをため続けるのか」。

米国のエネルギー政策、原子力関係者に話を聞くと、この質問を筆者らは頻繁に受けるという。ところが、こうした懸念はなかなか日本には伝えられない。その理由を、米国の関係者が自粛してしまうため、そして日本の「知米派」がフィルターとなって拡散する日本における米国発情報がゆがめられてしまうため、と本書は指摘する。

原子力委員会委員長代理を務め現在は長崎大学核兵器廃絶研究センター長を務める研究者の鈴木氏、そして新外交イニシアティブというNPOの事務局長を務める猿田佐世氏の編著。このNPOの関係者らによってまとめられた。

2018年には、日米原子力協定が締結後30年を経過して更新を迎える。本書はこれまでの経緯を整理してまとめている。

米国の原子力政策は核不拡散で一貫してきた。しかし日本は30年前、再処理、そして燃料としてのプルトニウムの活用と平和利用を、長い交渉の末に認めさせた。しかし、それを使う高速増殖炉、プルトニウムを取り出す核燃料サイクルは停滞。プルトニウムを利用する必要性を失うばかりか、米国の懸念を生んでいるという。

この本では、核兵器廃絶の研究者で、核燃料サイクルには懐疑的だが、原子力政策を知悉する鈴木氏の執筆、主張は少ない。鈴木氏中心なら、もっと深い分析が行われたはずだ。

猿田氏とそのグループの原子力への懐疑、核燃料サイクルへの疑問が全面に押し出され、取捨選択する情報が「日本政府の原子力政策はおかしい」という方向に、ややバイアスがかかっているように見受けられる。

また米国の知日派も、日本からの働きかけのみで日本の原子力発電を容認しているのではないはずだ。中国が原発拡大により経済力と軍事力の強化に邁進している状況下で、脱原発で日本の国力が弱体化しては同盟国たる米国も困る。彼ら自身が日本の原発維持を強く希望し、核燃料サイクルを容認している面もあるだろう。その言及が足りない。

また短いブックレットでは仕方のないことだが、核燃料サイクルを推進や維持する理由は、日本側にたくさんあり、本書でその分析は乏しい。核燃料サイクルの背景には、高速増殖炉開発を日本が主導し、世界の原子力・科学技術をリードし、無資源国という制約から脱却したいという官民学の夢がかつてあった。もんじゅ、核燃料サイクルは今うまくいっていないが、その夢は今でも残っている。

しかし「なぜプルトニウムをためるのか」「米国からの情報は限られた関係者によって選別され日本に届かない」「問題の多面性を認識し広い立場から参加した議論が必要」という猿田氏の問題提起は適切だ。もんじゅの存続、使用済み核燃料の処理問題の議論を始める第一歩として、本書の視点は意味がある。

そうした重要な論点が日本の政策決定でしっかり受け止め、国民的議論がされなかった。それゆえに、国民の原子力への不信感が高まり、福島事故を契機に現状のエネルギー・原子力政策の混乱が起こっているのだ。

(石井孝明・ジャーナリスト GEPR編集者)

関連記事

-

「地球温暖化で海面が上昇すると、日本の砂浜が大きく失われる」という話は、昔はよく報道されてけれど、最近はさすがに少なくなってきた。後述するように、単なる誤情報だからだ。 それでもまだ、以下のような記事の見出しがあった。

-

原子力規制委員会は東北電力東通(ひがしどおり)原子力発電所(青森県)の敷地内の断層について「活動性が否定できない」とする有識者会合による評価書を3月25日に受理した。これに東北電力は異論を唱え、専門家も規制委の判断に疑問を示す。一般に知られていない問題を解説したい。

-

福島第1原子力発電所の事故以降、メディアのみならず政府内でも、発送電分離論が再燃している。しかし、発送電分離とは余剰発電設備の存在を前提に、発電分野における競争を促進することを目的とするもので、余剰設備どころか電力不足が懸念されている状況下で議論する話ではない。

-

夏も半分過ぎてしまったが、今年のドイツは冷夏になりそうだ。7月前半には全国的に暑い日が続き、ところによっては気温が40度近くになって「惑星の危機」が叫ばれたが、暑さは一瞬で終わった。今後、8月に挽回する可能性もあるが、7

-

100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。

-

米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い

-

G7エルマウサミット開幕 岸田総理がドイツ・エルマウで開催されるG7サミットに出発した。ウクライナ問題、エネルギー・食糧品価格高騰等が主要なアジェンダになる。エネルギー・温暖化問題については5月26〜27日のG7気候・エ

-

環境(E)・社会(S)・企業ガバナンス(G)に配慮するというESG金融が流行っている。どこの投資ファンドでもESG投資が花ざかりだ。 もっともESG投資といっても、実態はCO2の一部に偏重しているうえ、本当に環境に優しい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間