縄文時代は北極圏にブリがいてサンゴ礁もあった

日本でも縄文時代は今より暖かかったけれども、貝塚で出土する骨を見ている限り、食べている魚の種類は今とそれほど変わらなかったようだ。

けれども北極圏ではもっと極端に暖かくて、なんとブリや造礁サンゴまであったという。現在では、ブリといえば温帯から熱帯にかけての魚だし、造礁サンゴは千葉県館山あたりが日本の太平洋側での北限だ。

科学的手法の進歩で、この発見があった(解説記事)。これまでは、洞穴や貝塚で出土した魚の骨の形から魚種を判断していた。そうすると、粉々になった骨からは何の魚か分からなかった。ところがそのDNAを分析することによって、多くの魚が同定できるようになった。同様にして動物も多くが同定できるようになった。

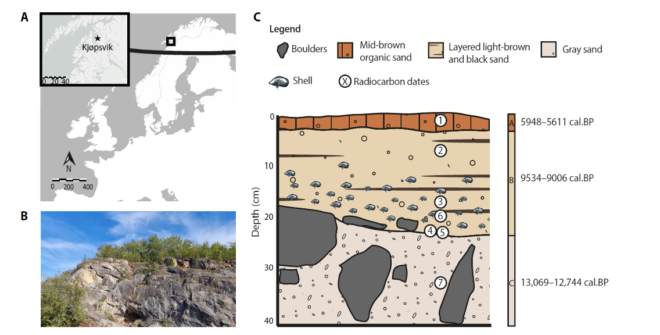

新しい論文(Boilard et al, 2024)によると、北緯82度にあるノルウェイ北部の洞穴のDNAを分析したところ、ブリ、造礁サンゴ、カブトガニに加えて、ヤマネコ、イエネコ、イヌ(ないしオオカミ。遺伝的には同じなので区別できない)、ヒグマ、アヒル、カモメ、カエルなどが確認されたという。

このうちのいくつかは、これまで知られていた生息の北限記録を大きく更新するものだった。日本だと瀬戸内海に生息するカブトガニは、現在、世界での北限は北緯45度で、北極圏からは遥か遠くに離れている。

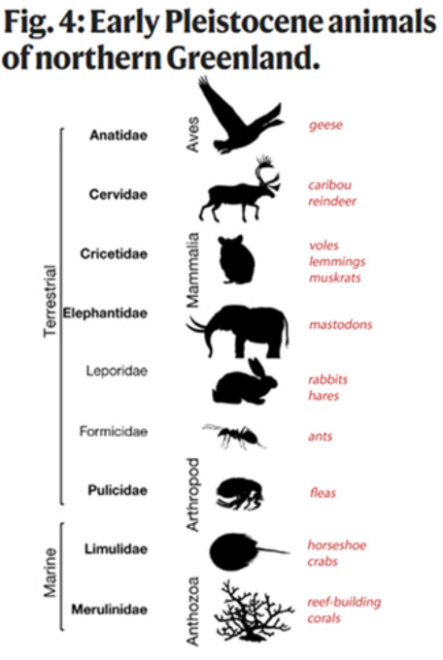

2年前に発表された先駆的なDNA分析研究では、グリーンランドの北端においても、360万年前から80万年前にかけては年平均気温が今より11℃から19℃も暖かく、造礁サンゴやカブトガニが生息していたことが分かっている(Kjaer et al.2022)。アヒル、トナカイ、ウサギにマストドンまで居たとのことで、いまでは不毛の地であるが、当時はずいぶん豊かな風景だったようだ。

このようにして、北極域では、かなりの温暖化と動物相の北方への移動が、過去に自然に何度も繰り返されてきたことが分かる。

自然環境中のDNAの分析はまだ始まったばかりの分野だが、これから多くの研究が出てくるだろう。そうすると、過去の地球の自然変動がかなり大きく、それに追随して動物も北へいったり南にいったり移動を繰り返してきたことが、より克明に分かってくるだろう。

■

関連記事

-

昨年12月にドバイで開催されたCOP28であるが、筆者も産業界のミッションの一員として現地に入り、国際交渉の様子をフォローしながら、会場内で行われた多くのイベントに出席・登壇しつつ、様々な国の産業界の方々と意見交換する機

-

米国21州にて、金融機関を標的とする反ESG運動が始まっていることは、以下の記事で説明しました。 米国21州で金融機関を標的とする反ESG運動、さて日本は? ESG投資をめぐる米国の州と金融機関の争いは沈静化することなく

-

アゼルバイジャンで開催されている国連気候会議(COP29)に小池東京都知事が出張して伊豆諸島に浮体式の(つまり海に浮かべてロープで係留する)洋上風力発電所100万キロワットの建設を目指す、と講演したことが報道された。 伊

-

福島第一原発事故後、日本のエネルギー事情は根本的に変わりました。その一つが安定供給です。これまではスイッチをつければ電気は自由に使えましたが、これからは電力の不足が原発の停止によって恒常化する可能性があります。

-

近年における科学・技術の急速な進歩は、人類の発展に大きな寄与をもたらした一方、その危険性をも露わにした。典型的な例は、原子核物理学の進歩から生じた核兵器であり、人間の頭脳の代わりと期待されたコンピュータの発展は、AI兵器

-

米ホワイトハウスは、中国などCO2規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素税」について、支持を見合わせている(ロイター英文記事、同抄訳記事)。(国境炭素税について詳しくは手塚氏記事を参照) バイデン大統領は

-

簡単な概算方法と驚愕の結論 太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っ

-

地球温暖化問題は、原発事故以来の日本では、エネルギー政策の中で忘れられてしまったかのように見える。2008年から09年ごろの世界に広がった過剰な関心も一服している。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間