再生可能エネルギーの大量導入で豪雨は3ミクロンしか減らなかった

簡単な概算方法と驚愕の結論

太陽光発電等の再生可能エネルギーの賦課金は年々増大しており、今や年間2.4兆円に上る。ではこれで、気温はどれだけ下がり、豪雨は何ミリ減ったのか? 簡単に概算する方法を紹介する。驚愕の結論が待っている。なお本稿の技術的詳細については、別途研究ノートにまとめてあるので参照されたい。

(写真AC:編集部)

計算方法は簡単である。炭素が1兆トン、すなわちCO2が3.67兆トン排出されると、約1.6℃の気温上昇がある、という比例関係を使うだけである。この係数(=1.6℃/兆トン炭素。TCREと呼ばれる)を用いた方法は、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change)の報告書に基づくものだ。

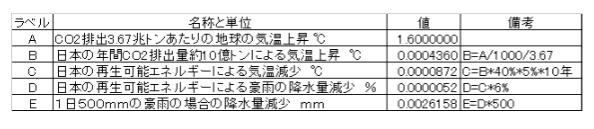

概算については下表にまとめた。以下、順に説明しよう。

まず、日本のCO2排出量は年間約10億トンだから、これによる気温上昇は1.6℃の3670分の1で0.000436℃になる。このうち、発電によるものが約4割である。再生可能エネルギーが導入されることにより、このCO2の一部が削減されたことになる。

発電に占める太陽光発電等の再生可能エネルギーの割合は、大量導入が行われた過去10年間程度で平均すると5%程度であったので、再生可能エネルギーによる気温の低下は0.000436℃×40%×5%×10年=0.000087℃、つまり87マイクロ℃となる。

これによる降水量の減少はどれだけか。気温が上昇すると大気中の水蒸気量が増え、豪雨が強くなるというクラウジウス・クラペイロン関係を仮定しよう(なおこの関係自体、じつは統計的に有意に観測されてはいないので過大評価かもしれないが、ここでは仮にこの関係が成り立つとする)。

クラウジウス・クラペイロン関係では1℃の気温上昇が6%の雨量増大となるから、仮に1日に500mmの豪雨であれば、上述の気温低下によって0.000087℃×0.06×500=0.002616mm、つまり3ミクロンの雨量が減少したことになる。

以上をまとめると、過去10年にわたる太陽光発電等の再生可能エネルギーの大量導入による気温の低下は87マイクロ℃であり、一日に500mmの豪雨の降水量は3ミクロンしか減らなかった。つまり殆ど全く気温は下がらず、雨量も減らなかった。

このような試算が重要なのは、日本が今後どのようにお金を使うかを考えるためである。ダムや堤防といった治水事業などの防災に投資すべきだろうか? それとも太陽光発電等のCO2削減策に投資すべきだろうか?

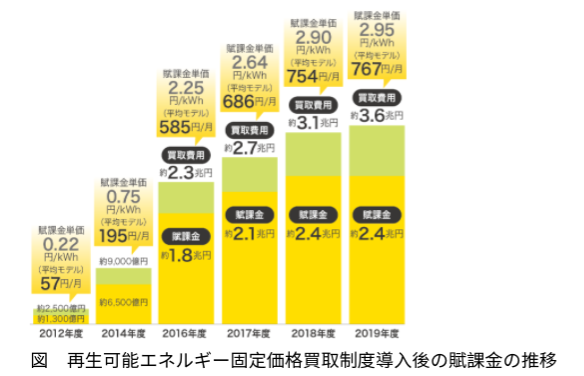

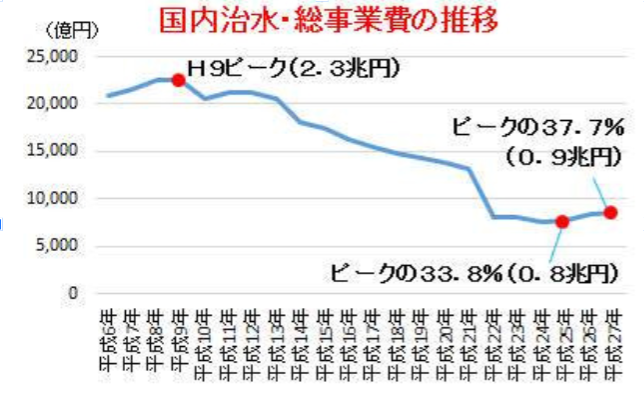

以下に、過去の投資額を見てみよう。再生可能エネルギーの賦課金は増大し、年間2.4兆円を超えている。これに対して、治水事業費はピークより1兆円以上も減少している。

図 再生可能エネルギー固定価格買取制度導入後の賦課金の推移(出典:資源エネルギー庁)

図 国内治水・総事業費の推移(出典:藤井聡氏資料)

豪雨災害から国民を守るためには、今後、この両者のバランスをどうすべきだろうか?

昨年の台風19号等、近年の災害においては、ダムや堤防等の防災投資が遅延ないし不足していた地域が、より深刻な被害を受けたとの指摘がある。

すると、国民の財産と安全を守るためには、治水事業への投資は重要そうだ。他方で、太陽光発電をいくら導入しても豪雨は事実上全く減らない。

本稿で紹介した「TCRE」と「クラウジウス・クラペイロン関係」を用いた比例計算で、どのようなCO2削減策でも、それによる気温変化と、豪雨の降水量変化を簡単に計算できる。読者諸賢も、ぜひ試して欲しい。

その上で、温暖化問題に合理的に対処するために、ノーベル経済学を受賞したノードハウスが指摘した、費用対効果の2つのバランスを検討すべきだ。第1は、CO2削減投資と防災投資のバランス(=“適応と緩和”のバランスと呼ばれる)であり、第2はCO2削減投資とその他の投資とのバランス(=機会費用の検討)である。

本稿はその一例であった。

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 これまで筆者は日本の水素政策を散々こき下ろし、そのついでに「水素を燃やすのが勿体ないならば、その水素を原料に大量のエネルギーを使って合成するアンモニアを燃やすのは更に勿体ない、

-

以前紹介したスティーブン・クーニン著の「Unsettled」の待望の邦訳が出た。筆者が解説を書いたので、その一部を抜粋して紹介しよう。 スティーブン・クーニンは輝かしい経歴の持ち主で、間違いなく米国を代表する科学者の1人

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

エネルギーで考えなければならない問題は、原子力だけではありません。温暖化、原発の安全管理、エネルギー供給体制など、さまざまな課題があります。

-

問題:北緯60度から70度の間の世界の森林(シベリアやアラスカなど)を全部伐採したら、地球はどれだけ温暖化するか? 答え:0.4℃、気温が下がる(上がるのではない!) あれ? 温暖化対策のために、植林しているんじゃなかっ

-

日本に先行して無謀な脱炭素目標に邁進する英国政府。「2050年にCO2を実質ゼロにする」という脱炭素(英語ではNet Zeroと言われる)の目標を掲げている。 加えて、2035年の目標は1990年比で78%のCO2削減だ

-

以前も書いたが、北極のシロクマが増えていることは、最新の報告書でも再確認された(報告書、記事)。 今回の報告書では新しい知見もあった。 少なくとも2004年以降、ハドソン湾西部のホッキョクグマの数には統計的に有意な傾向が

-

福島のトリチウム水をめぐって、反原発派も最近は「危険だ」とはいわなくなった。トリチウムは環境基準以下に薄めて流せば人体に害はなく、他の原発ではそうしている。福島第一原発でも事故までは流していた。それをゼロにしろという科学

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間