曲解だらけの電源コスト図made byコスト等検証委員会

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。

澤昭裕IEEI所長のコラムを転載します。

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。

もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。そういう流れの中での検討なので、結果のプレゼンの仕方や論理構成が無理を重ねたり歪曲されたものになったりしているのも、政策当局としてはしかたなかったのかもしれない。

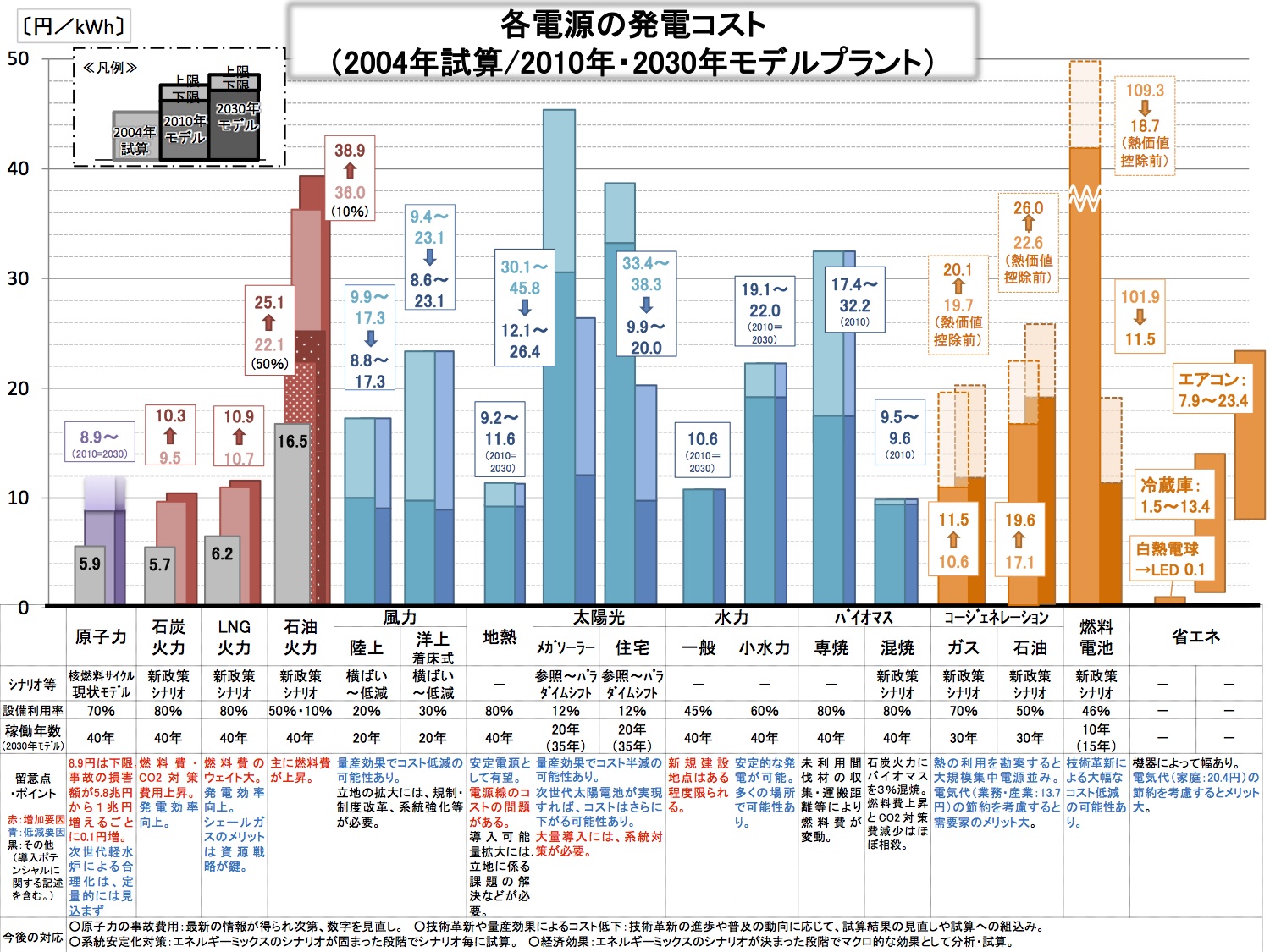

報告書の要約が図「各電源の発電コスト」に与えられている 。

内閣府国家戦略室資料

世の中にはこの図のみが一人歩きしている感があるが、同じベースで比較されているように見える数値が、実は電源ごとに違った前提が裏にあるため、報告書と切り離されてこの図だけが流布していくことは、大きな誤解を招きかねない。

例えばどのような問題点があるか、次に列挙してみよう。

1)再生可能エネルギーのコスト計算に研究開発費用を計上すべき

再生可能エネルギーには、第一次石油危機後のサンシャイン計画から始まり、過去30年にわたり国費による莫大な研究開発費用が注ぎ込まれてきている。一方で、原子力については高速増殖炉の研究開発費が計上されており、比較ベースが異なっている。

また、いわゆる「政策コスト」も同じだ。原子力については政策コストを計上しているのに新エネルギーについては計上していない。例えば、バイオマスニッポン計画では5年間で6.5兆円が使われたと言われている。このうち多くはバイオマスエネルギー利用についての予算であり、再生可能エネルギー導入推進政策の一環だったわけで、こうしたコストが除外されている理由が判然としない。(なお、同計画については、総務省の行政評価によって2011年の2月に効果がゼロだったと判断されている。)

また日本の温暖化対策予算は中央政府と自治体の合計で年間3兆円に上るが、このうち再生可能エネルギーの政策費用に当たるものを精査すべきだろう。一部委員の資料には、そうした費用計上がなされているものもあるが、最終的にどのような扱いがされたのかが明確にされなければ納得性に欠ける。

2)再生可能エネルギーの未来のコストは別図にすべき

これは、同図の基本的な問題点だが、再生可能エネルギーのコストは、将来の技術進展によるコスト低下を適宜予測して弾き出しており、現時点での試算を基礎としているその他の電源試算とはベースが異なる。

それが、同一の図に十分な注意書きがなく、同列に記載されていることは、意図的な誤解を導こうとする目的としか思えない。必要であれば、別の図でプレゼンテーションを行うべきだろう。

3)石油火力の利用率は80%で評価すべき

石油火力の利用率は10%や50%で評価されている。しかしこれは、需給に合わせた系統運用で電源の使用順が決まり、その結果石油火力の利用率が抑えられているだけなのだから、他の火力と計算ベースを同じにすべきだ。太陽光発電は自然の制約ゆえに利用率が約10%になるのに対し、石油火力の利用率10%というのでは、意味が全く違う。このまとめの図は再生可能エネルギーのほうが石油火力よりコストが低くなるように見えるが、上記の理由で、これは明らかな誤りである。

続きはまた次回に。

関連記事

-

検証抜きの「仮定法」 ベストセラーになった斎藤幸平著『人新世の「資本論」』(以下、斎藤本)の特徴の一つに、随所に「仮定法」を連発する手法が指摘できる。私はこれを「勝手なイフ論」と命名した。 この場合、科学的な「仮説」と「

-

このところ小泉環境相が、あちこちのメディアに出て存在をアピールしている。プラスチック製のスプーンやストローを有料化する方針を表明したかと思えば、日経ビジネスでは「菅首相のカーボンニュートラル宣言は私の手柄だ」と語っている

-

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ

-

国会の事故調査委員会の報告書について、黒川委員長が外国特派員協会で会見した中で、日本語版と英語版の違いが問題になった。委員長の序文には、こう書かれている

-

去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ

-

チェルノブイリの現状は、福島の放射能問題の克服を考えなければならない私たちにとってさまざまな気づきをもたらす。石川氏は不思議がった。「東さんの語る事実がまったく日本に伝わっていない。悲惨とか危険という情報ばかり。報道に問題があるのではないか」。

-

以前、尾瀬の自然保護活動に関して「仮想評価法(CVM)」という手法を使ってその価値の計測を試みたことがある。ハイカーが押し寄せて自然が荒廃した1960年代の尾瀬の写真と、保護活動により回復した現在の尾瀬の写真を2つ提示し、尾瀬の美しい自然価値に対して自分が支払ってもいいと考える評価額(支払い意思額)を聞いたものだ。回答のなかには驚くほど高額の回答もあり、平均すると年間で1人1000円超となった。担当者としては、尾瀬の自然に高い価値を感じてくださっていることを嬉しく思うと同時に、その場で自分が支払うわけではない「架空の財布の紐」は緩いのだとも感じた。

-

12月4日~14日、例年同様、ドバイで開催される気候変動枠組み条約締約国会合(COP28)に出席する。COP6に初参加して以来、中抜け期間はあるが、通算、17回目のCOPである。その事前の見立てを考えてみたい。 グローバ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間