中国が世界のEVを制覇する

JBpressの私の記事を「中国語に訳したい」という問い合わせが来た。中国は内燃機関で日本に勝てないことは明らかなので、EVで勝負しようとしているのだ。それは1980年代に日本に負けたインテルなどの半導体メーカーが取ったのと同じ戦略である。

一部の経営学者は、日本の自動車メーカーは「すり合わせ」に絶対優位があるというが、それは中国に勝つ必要条件でも十分条件でもない。およそあらゆる部門で日本の製造業は中国に対して絶対優位だが、低賃金の労働力が大量にある中国は、構造が単純で技術的に低レベルのEVに比較優位があるので、世界に輸出できるのだ。

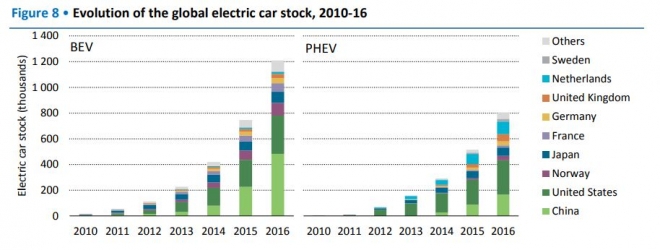

IEAによると、上の図のように中国は2016年に33万6000台の電気自動車(BEV+PHEV)を生産し、アメリカを抜いて世界のトップになった。OEMを含めて、世界のEVの40%以上を中国が生産している。特に電池だけで動くBEVの生産に特化し、その累計台数はハイブリッド(PHEV)の2倍を超える。

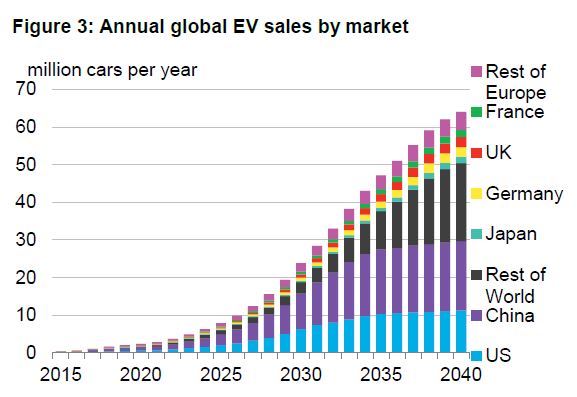

とはいえ、EVの市場はまだ自動車全体の1%程度である。「2030年までに内燃機関を禁止する」という中国政府の方針は非現実的だが、まったく的外れともいえない。Bloombergなど多くの調査で、2030年代にEVの生産台数が内燃機関を上回ると予想されている。そのシェアも、次の図のように中国がトップだ。

これは自動車産業だけではなく、日本経済全体にとってかなり深刻な問題である。EVの弱点は航続距離が短く、充電時間が長いことだが、これは充電器をたくさん置けば解決する。90年代のインターネットも「遅い」とか「つながらない」とかいわれたが、ルータを増やして解決し、それによって端末が増えればルータも増える…というループに入った。

インターネットの場合はTCP/IPという国際標準があったが、EVにはまだない。欧米の市場ではテスラがデファクト標準を取ろうとしているが、もっと大きな脅威は中国である。Economistによると、中国政府は今年だけで80万台の充電器を全国に設置するという。中国の充電コネクタは独自規格(GB/T 20234)で統一されているので、これが「中国標準」になることは確実だ。

問題はそこから先である。携帯電話でも中国は独自標準だが、それは大した問題ではない。すでにITU標準が確立しているからだ。しかしこれから大きく伸びるEVでは、世界市場の1/3を占める中国がデファクト標準を取るおそれがある。特にOEMで出す車が中国規格になると、「欧米ブランドの中国車」が世界を制覇する可能性もある。

日本は「チャデモ」という規格を提案しているが、充電器はわずか1万5000台。このままでは、ガラパゴス規格になるおそれが強い。私は20年前に「電話網に固執しないでIPをサポートすべきだ」とNTTに提案したが、彼らは「素人が何をいうか」と怒り、ガラパゴス規格の日本型ISDNに固執した。

その最大の理由は、「NTTファミリー」のバリューチェーンを壊すからだった。日本のADSLもガラパゴス規格だったが、それを壊したのは2001年に通信業界に乱入したソフトバンクだった。最終的に「ヤフーBB」が黒字になったかどうかは疑問だが、それはNTTとファミリー企業の「ガラパゴスの楽園」を破壊したのだ。

今の自動車業界は、1990年代後半の通信業界のような感じだ。トヨタは系列のバリューチェーンを破壊できず、そのトヨタの空気を読んで政府も消極的だ。マスコミも大スポンサーの機嫌をそこねたくないので、EVにはふれない。当時との違いは、大手メーカーである日産が「リーフ」で世界のトップメーカーになっていることだ。

しかしソフトバンクは、独力でのし上がったわけではない。孫正義社長は郵政省に乗り込んで電話回線を開放させ、ソフトバンクの海外標準を日本でも認めさせたのだ。EVもネットワーク産業であり、世界標準を制したメーカーが世界を制する。その闘いは始まったばかりであり、今ならまだ遅くない。

関連記事

-

ドイツでは先月ついにガソリン車のシェアを抜く 欧州においては官民一体でのEVシフトは急激に進んでいる。先月2021年11月のドイツのEV(純電気自動車:BEV、プラグインハイブリッド車:PHEV)のシェアは34%を超えて

-

「原子力文明」を考えてみたい筆者は原子力の安全と利用に長期に携わってきた一工学者である。福島原発事故を受けて、そのダメージを克服することの難しさを痛感しながら、我が国に原子力を定着させる条件について模索し続けている。

-

地球温暖化による海面上昇ということが言われている。 だが伊豆半島についての産業総合研究所らの調査では、地盤が隆起してきたので、相対的に言って海面は下降してきたことが示された。 プレスリリースに詳しい説明がある。 大正関東

-

気候変動対策のひとつとして、世界各地で大規模な太陽光発電や風力発電プロジェクトが計画されている。しかし、経済的要因や政策の変更、環境への影響などから、こうしたプロジェクトが撤退や中止に至っているケースも多い。 有名な事例

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

菅首相が昨年11月の所信表明演説で2050年にCO2をゼロにする、脱炭素をする、と宣言して以来、日本中「脱炭素祭り」になってしまった。 日本の同調圧力というのはかくも強いものなのかと、ほとほと嫌になる。政府が首相に従うの

-

【概要】政府はエネルギー基本計画の中で「可能な限り原発依存度を低減する」としている。その影響のせいなのか、再生可能エネルギー100%が明日にでも実現すると思い込んでいる人が多い。ところが、電力の総本山、電気学会で昨年公表

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間