豪雨は温暖化のせいではない

今年も例年同様、豪雨で災害が起きる度に、「地球温暖化の影響だ」とする報道が多発する。だがこの根拠は殆ど無い。フェイクニュースと言ってよい。

よくある報道のパターンは、水害の状況を映像で見せて、温暖化のせいで「前例のない豪雨が降った」「豪雨の降り方が変わった」などと論評するものだ。だが、本当に前例が無いのか、何か変わったのかといったことは、幾ら事例を並べ立てても科学的な根拠とは言えない。大事なのは統計で確認することだ。

「豪雨の増加」と統計からは言えない

だが環境白書を見ても、根拠として示されている統計データと言えば、図1ぐらいである。

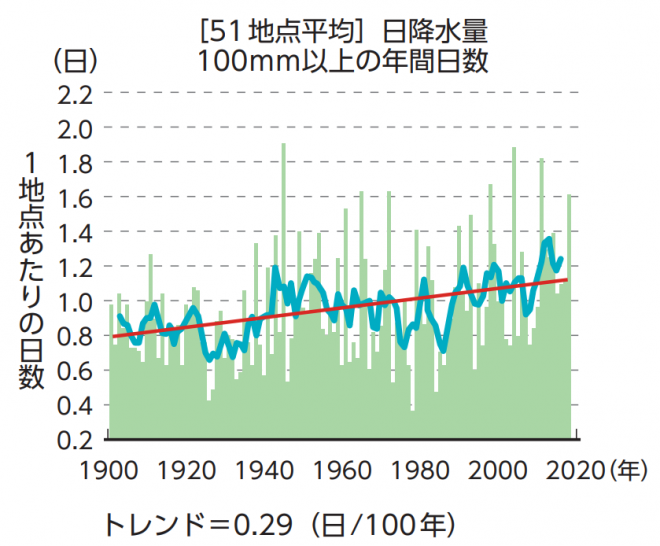

図1 観測地点1か所当たりの、100ミリ以上の降水量の日の数。出所:環境白書令和2年版

図中、緑色の棒は、全国の51観測地点の1か所あたりの、100mm以上の豪雨日数である。青い線は前後5年間の移動平均、赤い線は回帰直線である。なおこの数値データは気象庁ホームページから入手できる。

環境白書は、この赤い直線に基づいて「日本では豪雨が増えてきた」としている。

だがここで、じっと目を凝らして図1を見てほしい。たしかに全体としては右肩上がりだが、よく見ると、1901年-1940年までは低く、1940年-1970年までは高く、1970年-1990年は低く、1990年-2018年は高い、というように振動しているようにも見える。

特に、1940年-1970年ごろは、最近とあまり変わらないぐらい豪雨の日数が多い年が幾つもあった。図中で、特に豪雨の多かった年として、年1.5日を超えている年を挙げると、1998年以降に合計4回あるが、他方で1945年、1961年、1965年、1972年にも合計4回あった。

1940年-1970年のころは、まだ人間のCO2排出は少なかったし、それによるとされる地球温暖化も殆ど起きていなかったから、この間の豪雨の増加はCO2排出によるものではない。だとすると、近年の豪雨の増加も、CO2排出によるものとは限らないのではないか? あるいはCO2排出の寄与があったとしても、それ以外の理由による変動、例えば数十年規模の気候の自然変動の影響も大きかったのではないか? このように、豪雨が近年になって増えているといっても、それが地球温暖化と因果関係があるとは言い切れない。

のみならず、じつは近年に豪雨が本当に多いのかもよく分からない。というのは、この図が右肩上がりになっている理由には、あと2つが考えられるからだ。

第1は、都市化の影響である。東京やその周辺では、都市があることによって降水量が1~2割増えた、という試算もある。都市化によって降水が増加するメカニズムとしては、1)ヒートアイランドによって上昇気流が生じ、都市上空へ水蒸気が入りこみ、雲が発達すること、更には、2)高層建築物が障壁になって上昇気流を作り出し雲ができること、等が指摘されている。

第2は、計測の誤差である。雨量観測の装置が時代によって変更されてきたので、1970年以前の降水量は少なめに観測されている、との指摘がある。

本当に豪雨が増えたか否かを知るためには、以上も合わせて検討する必要がある。それをせずに、大雑把に直線を引いて豪雨が増えたとするのは不適切である。

防災能力の向上で死者数は大幅に減った

豪雨の増加に伴って「災害が激甚化している」などとも報道されている。しかし実際には、第二次世界大戦の後、日本では水害による死者数は大幅に減少してきた。

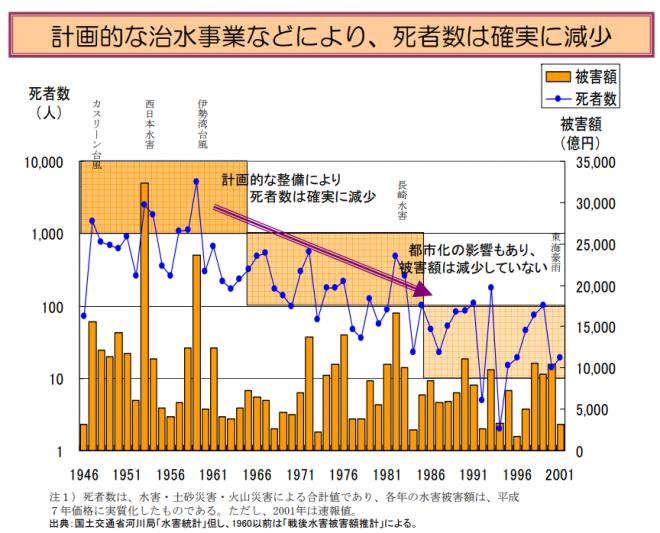

図2 日本における水害の死者数と被害額(出所:国土交通省資料)

仮にこの間、「豪雨が増えており、それが地球温暖化に起因するものであった」としても(上述したようにこの仮説を筆者は否定するが)、防災能力の向上のペースの方が、それを遥かに上回ってきたのである。

今後も治水事業は進み、天気予報・警報技術は向上し、SNS等による情報提供も進歩するだろう。これは、地球温暖化がどうであれ、自然災害への備えとして重要なことである。

他方で、造るべき堤防やダムを造らなければ、昨年の多摩川や今年の球磨川のような水害が起きる。必要なことは、地球温暖化のせいにすることではなく、適切な防災対策を講じることである。

なお本稿について更に詳しい議論は、筆者によるワーキングペーパーを参照されたい。

関連記事

-

「法則」志向の重要性 今回は、「ドーナツ経済」に触れながら、社会科学の一翼を占める経済学の性格について、ラワースのいう「法則の発展を目的としない」には異論があるという立場でコメントしよう。すなわち「法則科学か設計科学か」

-

それから福島県伊達市の「霊山里山がっこう」というところで行われた地域シンポジウムに参加しました。これは、福島県で行われている甲状腺検査について考えるために開催されたものです。福島を訪問した英国人の医師、医学者のジェラルディン・アン・トーマス博士に、福島の問題を寄稿いただきました。福島の問題は、放射能よりも恐怖が健康への脅威になっていること。そして情報流通で科学者の分析が知られず、また行政とのコミュニケーションが適切に行われていないなどの問題があると指摘しています。

-

英国政府とキャメロン首相にとって本件がとりわけ深刻なのは、英国のEU離脱の是非を問う国民投票が6月に予定されていることである。さまざまな報道に見られるように、EU離脱の是非に関しては英国民の意見は割れており、予断を許さない状況にある。そこにタイミング悪く表面化したのがこの鉄鋼危機である。

-

はじめに 国は、CO2排出削減を目的として、再生可能エネルギー(太陽光、風力、他)の普及促進のためFIT制度(固定価格買取制度(※))を導入し、その財源を確保するために2012年から電力料金に再エネ賦課金を組み込んで電力

-

温暖化問題について冷静な議論を促すGlobal Warming Policy Foundation のウェブサイトに興味深いクイズが掲載された。地球温暖化をテーマに以下の12の三択問題が掲げられており、大変面白いので、温

-

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 「地球温暖化が想定を上回るスピードで進んでいる。」と言った前振りが、何の断りもなく書かれることが多くなった。筆者などの感覚では、一体何を見てそんなことが言えるのだろうと不思議に

-

今年は、太平洋戦争(大東亜戦争)終結70周年であると同時に、ベトナム戦争(第2次インドシナ戦争)終結40周年でもある。サイゴン陥落(1975年4月30日)と言う極めてドラマティックな形で終わったあの悲劇的な戦争については、立場や年齢によって各人それぞれの思いがあろうが、筆者にとっても特別な思いがある。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間