原発事故、なぜ混乱が続くのか — 馬淵議員が語る「無責任の連鎖」

政策家の石川和男氏はネット放送「霞が関政策総研チャンネル」を運営している。10月16日放送は、民主党の馬淵澄夫衆議院議員を招いて、対談「原発と政治のリアリズム」を放送した。

馬淵議員は2011年3月26日に福島原発事故担当の首相補佐官に就任。そこから約3カ月、政府側で事故対策の立案の中心となった。その体験から政治と原発の関係を振り返った。

馬淵氏の主張のポイントは、現在まで続く事故対策の混迷は「東電のかかえるジレンマが原因の一つ」という点だ。東電は事故処理・賠償の負担をする。その一方で企業として利益を出さなければならない。これら2つの相反する課題を東電は現在背負う。「そのジレンマから解放しなければ、事故対策は適切に行われない」という。

きれい事や空論に流れやすかった民主党の政治家の中で、地に足のついた実務家として馬淵氏の評価は与野党、そして国民の間で高い。その発言は傾聴すべきものがあった。

写真1 霞が関政策総研

首相補佐官として見た原発事故

「事故対策で一番の問題は何だったのですか」。石川氏は馬淵氏に聞いた。「無責任の連鎖ですね。事故の処理でも、それより前でも」。馬淵議員はまとめた。馬淵議員は「原発と政治のリアリズム」(新潮新書)で、その体験を書いている。

写真2 原発と政治のリアリズム

馬淵氏は、民主党や政界の中では珍しいビジネスマン出身だ。上場企業で役員まで務め「マネジメント」を担ってきた。ビジネスで必要なのは「リアリズム」、つまり現実に根ざした分析と対応だという。ところが政治や行政の世界では、そうしたリアリズムの欠ける場面が多かったという。そして原発事故では特にリアリズムがなかった。

一例として事故直後に東電内に置かれた「福島原子力発電所事故対策本部」の問題を、馬淵氏は取り上げた。この組織は、本部長は菅直人首相、副本部長は海江田万里経産大臣、清水正孝東電社長(いずれも当時)で、事故の指揮を担うことになっていた。ところが、これは任意組織で、国の決定はいずれも東電に「お願い」する形だった。事故対策のための法と権限があいまいだった。

馬淵氏がこの本部に参加したころ、東電と政府関係部局で考えの違いからお互いに疑心暗鬼が広がっていた。馬淵氏は自分のチームを編成。そして情報の流通と融和をうながそうとしたが、なかなかうまくいかなかったという。また事故対策では東電社員、原子力関係者には献身的に活動した人がいた半面、逃げた企業や官僚も目撃した。

「民主党政権だから混乱したと、お叱りを国民の皆さんに受けます。確かに私たちはうまくできなかったところがあり、それは反省します。しかし日本の政治・行政の危機に際しての準備不足やマネジメントの問題を考えれば、こうした混乱はまた起こる可能性があるのです」と馬淵氏は指摘した。責任が不明瞭で、事前準備が少ないのだ。

汚染水対策、凍土壁への疑問

注目を集める汚染水問題について、馬淵氏は2011年6月時点で対策を考えていたという。損傷した原子炉から外部に出た放射性物質が地下水と混じって海に流失する可能性を警戒していた。

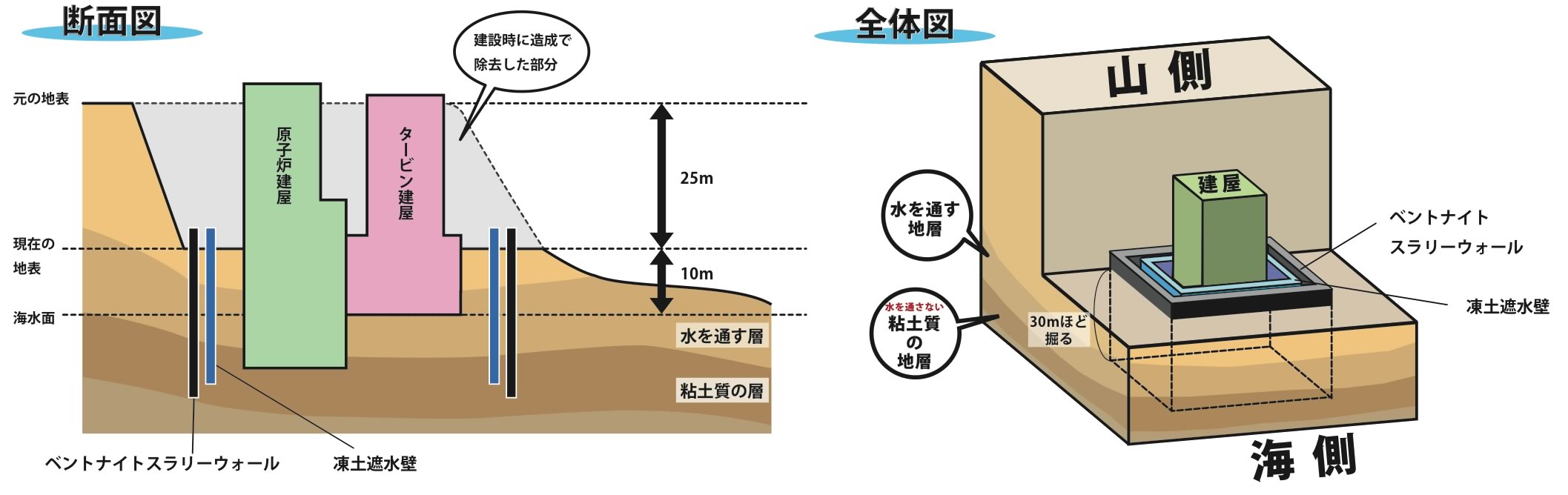

馬淵氏らはベントナイトと呼ばれる粘土の一種をスラリー(泥状)の状態にして地下30メートルまでの穴に流し込み、固まることを待つ計画を練っていたという。凍土も検討したが、不確実性が多く見送った。

馬淵氏は経産副大臣への転出を求められたが、それを断ったために、首相補佐官を11年6月に辞職した。その後の経緯は知らないそうだが、今年の夏に突如、凍土壁の建設構想が再浮上した。この凍土壁に政府は470億円の支出を予定している。

民間の事故処理に国が税金を支出することは法律上できない。予算は「研究開発費」という名目で支出されるもようだ。しかも経産省の汚染水対策委員会(ホームページ)では、2020年度(平成32年度)から、粘土壁に変えることも検討すべきとしてある。まるで失敗することを見越しているかのようだ。

また費用の問題がある。今年9月の国会審議で、馬淵氏は参考人として呼ばれた東電の広瀬直己社長に、「東電は自己負担で遮水壁を建設できるのではないか」と聞いたが、あいまいな返事しか得られなかったそうだ。

「国が現行法で東電に金銭支援ができないから、わざと難しい工法を採用して、税金を支出できるようにしたように思えてしまう。「研究開発費」などと内輪の論理による説明を国民は納得しないでしょう。凍土壁の決定も不透明なところが多いのです」と、馬淵氏は危惧を述べた。そして凍土壁は、技術的に不確実性が多く、やめるべきだと馬淵氏は考えている。ただし政府が一度決めると、政策はなかなか止められない。もし実行するとしたら、通常の粘土の壁を考え、二重にするべきという。

図表 凍土壁の構造

「安倍首相は、汚染水問題は「コントロールされている」と述べているが、現状は「コントロールされてない」。徹底的な対策が必要です」と馬淵氏は自説を述べた。

政府は東電廃炉事業を切り出すべき

ただし「東電だけを責めるのは酷です」という。一連の問題は、東電が事故処理と、事業継続の二つのまったく異なる目的を持つために生じている面がある。事故処理にも、事業継続にも適切な対応が行えない。

現時点では東電は事故を起こした責任を引き受け、存続した形で賠償と事故処理の負担を企業として引き受ける。国が賠償資金を貸し付け、また東電本体に出資する形で、巨額の負担に耐えている。その金額は賠償で総額3兆円、事故対策で1兆円を越えている。この国が決めた負担処理は、事故当事者である東電が責任を果たすのは当然との世論に加え、国の負担が拡大することを財務省が嫌がったために、現在の形に決まった。また東電を存続させずに倒産させると、電力債や銀行融資の不履行による、金融システムや資本市場が動揺する懸念があった。

しかし、東電が自力で支払いを続けることは不可能だ。「東電はジレンマの中に陥っています。それから解放する必要があります。廃炉事業の部分を切り出し、国が廃炉専門の役所をつくって対応するべきです。その際には倒産も選択肢としてあり得るでしょう」と、馬淵氏は述べた。

ただし「安倍首相が繰り返す『国が前面に出ること』の中身を知らせ、議論を深めなければなりません。これは税金の投入を意味するからです」と馬淵氏は強調した。

再稼動と原発の未来

写真3 馬淵澄夫議員

議論は再稼動、そして原発の将来に移った。再稼動問題について馬淵氏は、「現在の原発の安全基準で進めるのは問題がある」と述べた。菅政権時代の11年夏に、政府はEUの基準を参考に「ストレステスト」を行った。2012年秋に発足した原子力規制委員会は、これを参考にして新しい安全基準をつくった。しかしこの基準は、福島原発事故の地震を参考にしてはいない。現在、福島第一原発で事故を起こした1号炉から3号炉まで、放射線量が高いために近づけず、調査が詳細に行われていない。

「地震が原子炉にどのような影響を与えたのか、現在は明確には分かりません。地震対策を甘く見ている可能性があります。だとしたら地震が多発する傾向がある日本で、原発を稼動することは危険が残ります」と、馬淵氏は述べた。ただし安全性が確認されれば、原発は稼動すべきで、それまでは暫定基準も認められると馬淵氏は考えているという。

馬淵氏は原発の未来については、次の意見を示した。「『2030年代にゼロを目指す。そのための政策資源をすべて導入する』という、昨年12月の総選挙から掲げている民主党の政策は妥当でしょう。ここまでリスク、そして国民の合意の得られない発電方法を続けられません。また原発の新設は難しく、原子炉の寿命を40年とするルールを適用すれば、今後減っていきます」。

石川氏はコストの面で原子力を続けざるを得ないのではないかと指摘した。馬淵氏は「コストは重要な論点ですが、それだけで判断してはいけないと思います。利用者である、国民一人ひとりの考えをできる限り反映させるべきでしょう」と答えた。

「事故から2年が経過しました。当初、事故の拡大を押さえるということに、注力しすぎたました。今は状況が多少落ち着き、冷静に議論ができる状況にあると思います」。馬淵氏はこのようにまとめた。

机上の空論を排して、馬淵議員の述べたように、「リアリズム」(現実主義)に今こそ徹しなければならないだろう。

(石井孝明 アゴラ研究所フェロー ジャーナリスト)

(2013年10月28日掲載)

関連記事

-

6月にボンで開催された第60回気候変動枠組み条約補助機関会合(SB60)に参加してきた。SB60の目的は2023年のCOP28(ドバイ)で採択された決定の作業を進め、2024年11月のCOP29(バクー)で採択する決定の

-

7月20日公表。パリ協定を受け、欧州委員会が加盟諸国に、規制基準を通知した。かなり厳しい内容になっている。

-

製品のCO2排出量表示 環境省、ガイドラインを策定 環境省は製品の製造から廃棄までに生じる二酸化炭素(CO2)の排出量を示す「カーボンフットプリント」の表示ガイドラインを策定する。 (中略) 消費者が算定方法や算定結果を

-

太陽光発電を導入済みまたは検討中の企業の方々と太陽光パネルの廃棄についてお話をすると、ほとんどの方が「心配しなくてもそのうちリサイクル技術が確立される」と楽観的なことをおっしゃいます。筆者はとても心配症であり、また人類に

-

電気が来ないという理由で、AI用のデータセンターの建設が遅れている。 政府によれば、送配電網への未接続のデータセンター等の電力容量は2030年度までの累計で約1,500万kWに達し、日本の最大電力需要のおよそ1割に相当す

-

各国政府に放射線についての諸基準の勧告を行う民間団体のICRPの日本委員が、同委員会の関係の動きを紹介している。

-

日本政府はEUの国境炭素税(CBAM)に対抗するためとして、国内排出量取引制度の法制化を進めている。 CBAMの矢面に立つのは日本ではなく、CBAMは世界を敵に回すために腰砕けになるであろうこと、CBAMを理由にして経済

-

「もしトランプが」大統領になったらどうなるか。よく予測不能などと言われるが、ことエネルギー環境政策については、はっきりしている。 トランプ公式ホームページに公約が書いてある。 邦訳すると、以下の通りだ。 ドナルド・J・ト

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間