大分、岡山、山口・・CO2ゼロで経済崩壊ランキング

leodaphne/iStock

日本政府はCO2を2030年までに46%減、2050年までにゼロにするとしている。

前回、このような極端なCO2削減策が、太平洋ベルト地帯の製造業を直撃することを書いた。

今回は、特にどの県の経済が危機に瀕しているかを示そう。

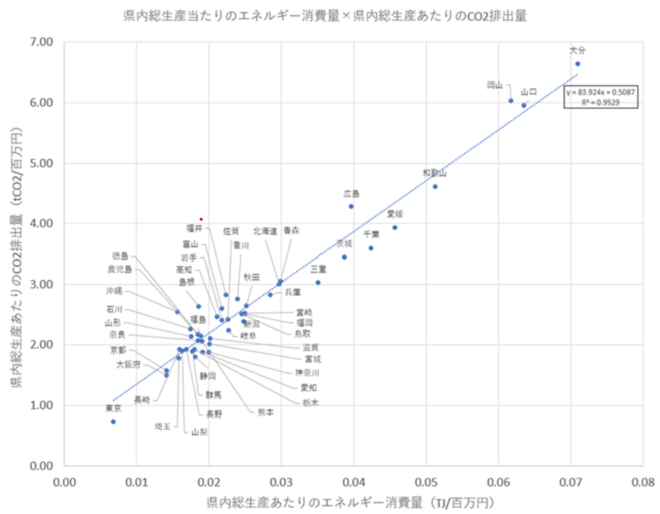

図は、

縦軸: 県民総生産当たりのCO2排出量

横軸: 県民総生産当たりのエネルギー消費量

である。

県民総生産とは、その県のGDPであり、県の経済規模を表す指標である。つまり国民総生産GDPの県民バージョンだ。

まず第1に分かることは、ほぼ一直線上にデータが並んでいること。すなわち、CO2排出量とは、エネルギー消費量とほぼ同義であることを意味している。

つまりCO2を減らすとなると、エネルギー消費を減らさねばならない。既存の工場ではその技術的手段は限られるから、大幅にCO2を減らしたければ、最後は生産活動を止めるしかない。

そして第2に分かることは、県によって、大きな違いがあることだ。

縦軸の「県民総生産あたりのCO2排出量」は、図を読むと以下のようになっている(単位はトンCO2/百万円):

1位 大分 6.7

2位 岡山 6.0

3位 山口 6.0

・・・

最下位 東京 0.7

トップの大分では6.7であるのに対して、最下位の東京は0.7なので、10倍も開きがある。

大分で「県民総生産あたりのCO2排出量」が大きい理由は、製造業が発展しており、それに頼った経済になっているからだ。

CO2を急激に減らすとなると、大分、岡山、山口では、工場は閉鎖され、経済は大きな打撃を受けることになるだろう。

4位以下もリストにしておこう

4位 和歌山

5位 広島

6位 愛媛

7位 千葉

8位 茨城

・・・

以上の県の人々は、これから自らの経済がどうなってしまうのか、よく考えるべきだ。そして、菅政権の下で進む無謀なCO2削減策に対して異議を唱えるべきだ。

関連記事

-

気候研究者 木本 協司 1960-1980年の気象状況 寒冷で異常気象が頻発した小氷河期(1300-1917)以降は太陽活動が活発化し温暖化しましたが、1950年頃からは再び低温化傾向が始まりました。人工衛星による北極海

-

進次郎米(備蓄米)がようやく出回り始めたようである。 しかし、これは焼け石に水。進次郎米は大人気で、売り切れ続出だが長期的な米価の引き下げにはなんの役にも立たない。JA全農を敵視するような風潮にあるが、それに基づく改革は

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、サイトを更新しました。

-

化石賞 日本はCOP26でも岸田首相が早々に化石賞を受賞して、日本の温暖化ガス排出量削減対策に批判が浴びせられた。とりわけ石炭火力発電に対して。しかし、日本の石炭火力技術は世界の最先端にある。この技術を世界の先進国のみな

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

停電の原因になった火災現場と東電の点検(同社ホームページより) ケーブル火災の概要 東京電力の管内で10月12日の午後3時ごろ停電が発生した。東京都の豊島区、練馬区を中心に約58万6000戸が停電。また停電は、中央官庁の

-

「2030年までにCO2を概ね半減し、2050年にはCO2をゼロつまり脱炭素にする」という目標の下、日米欧の政府は規制や税を導入し、欧米の大手企業は新たな金融商品を売っている。その様子を観察すると、この「脱炭素ブーム」は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間