10年前から言い続けているグリーン成長

bee32/iStock

菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。

そして、「この戦略により、2030年で年額90兆円、2050年で年額190兆円程度の 経済効果が見込まれる。」としている。

図1 菅政権のグリーン成長戦略(注1)

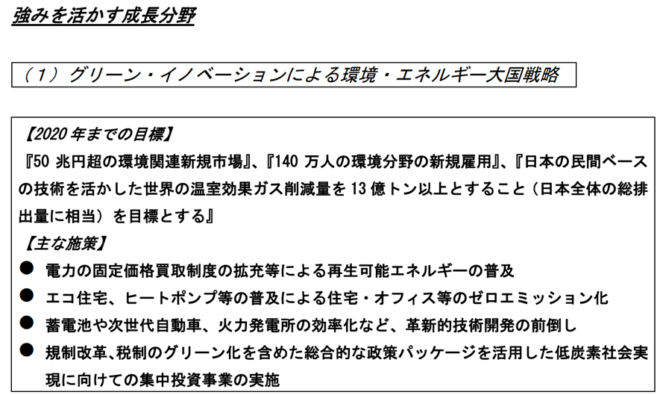

だが、じつは日本政府はほとんど同じ事を10年以上前から言っている。図2は鳩山政権が掲げた「グリーン成長戦略」である。

2009年12月30日、鳩山民主党政権は、「2020 年に、温室効果ガスを 1990 年比で25%削減するとの目標を掲げ、あらゆる政策を総動員した「チャレンジ25」の取組を推進する」、とした。そして、これによる経済効果は50兆円で、140万人の新規雇用を生むとしていた(図2)。

図 2 2009年の鳩山政権によるグリーン成長戦略(注2)

この後、現実に起きたことは何か。太陽光発電の大量導入をしたものの、中国勢に世界市場は制覇され、日本は電気料金が高騰して経済成長の重荷になっただけだった。

脱炭素というのは、安価な石炭、石油、天然ガスの使用を禁止するということだ。安価な資源を使えなければ、産業や生活が苦しくなることは、子供でも分かることだ。

この2009年のグリーン成長戦略と、菅政権のグリーン成長戦略は、呆れるぐらいによく似ている。

また莫大な無駄遣いをして、日本経済の失われた30年を失われた40年に延ばしてしまうのだろうか。

注1) 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201225012/20201225012.html

注2)「新成長戦略(基本方針)」について、平成21年12月30日閣議決定

https://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2009/1230sinseichousenryaku.pdf

■

関連記事

-

小泉進次郎環境相は国連温暖化サミットの前夜に、ニューヨークのステーキハウスに行ったらしい。彼は牛のゲップが地球温暖化の大きな原因だということを知っているだろうか。 世界の温室効果ガスのうち、メタンは15.8%(CO2換算

-

今SMR(Small Modular Reactor: SMR)が熱い。 しかし、SMRの概念図を見て最初に思ったのは、「これって〝共通要因〟に致命的に弱いのではないか」ということだ。 SMRは小型の原子炉を多数(10基

-

著名なエネルギーアナリストで、電力システム改革専門委員会の委員である伊藤敏憲氏の論考です。電力自由化をめぐる議論が広がっています。その中で、ほとんど語られていないのが、電力会社に対する金融のかかわりです。これまで国の保証の下で金融の支援がうながされ、原子力、電力の設備建設が行われてきました。ところが、その優遇措置の行方が電力自由化の議論で、曖昧になっています。

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

沸騰水型原子炉(BWR)における原子炉の減圧過程に関する重要な物理現象とその解析上の扱いについて、事故調査や安全審査で見落としがあるとして、昨年8月に実証的な確認の必要性を寄稿しました。しかし、その後も実証的な確認は行わ

-

地球温暖化問題は、原発事故以来の日本では、エネルギー政策の中で忘れられてしまったかのように見える。2008年から09年ごろの世界に広がった過剰な関心も一服している。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 人間が化石燃料の燃焼などで放出したCO2のうち、約半分は

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間