IPCC報告書のリーク報道をめぐって

報告書の正式発表前の混乱を懸念

9月末に国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第5次評価報告書が発表されることをきっかけに、9月3日に池田信夫さんの「言論アリーナ」に呼んで頂き、澤昭裕さんも交えて地球温暖化の話をさせて頂く機会を得た。(YouTube『地球は本当に温暖化しているのか?』)その内容は別ページでも報告されるが、当日の説明では言い足りなかったり、正確に伝わるか不安であったりする部分もあるため、お伝えしたかった内容の一部を改めて書き下ろしておきたい。

筆者は、今回発表されるIPCC第5次評価報告書のうち、気候変動の科学を扱う第1作業部会(WG1)の報告書の執筆に参加した。WG1の報告書は9月27日に各国政府の審議を経て確定し、発表になる見込みだ(これに続き、影響・適応を扱うWG2が来年3月に、緩和策を扱うWG3が来年4月にそれぞれ発表される)。

報告書が発表になるまで、執筆者は内容を外部に漏らすことはできない。このようなルールは、2010年にIPCCの報告書に間違いが見つかって以降、IPCCの運営方法が見直され、厳格化された。しかし、実際にはどこかからリークされた原稿に基づき国内外でさまざまな報道が始まっているのが現状である。

その中には誤解があるものも散見されるため、できればそれを現時点で指摘しておきたい。しかし、報告書の内容を引用して誤解を指摘するわけにはルール上いかない。そういうわけで、ここでは、すでに論文として個別に発表されている知見や近年の気候科学についての筆者の一般的な認識に基づいて説明することにしたい(3日の放送でもそのようにした)。

気温上昇予測、下方修正説の真偽

まず、今回の報告書では、6年前の第4次評価報告書と比べて、気温上昇の予測が下方修正されるという「噂」がある。国内でも見られた一部の報道によれば、予測モデルの精度向上などにより、100年後の世界平均気温の上昇予測が前回より小さくなったという。ところが、今回の報告書で使われたモデルは、確かに前回に比べて改良されて性能が上がっているが、予測された結果は(不確かさの幅を含めて)ほとんど変わらなかった、という論文が出ている。

今回の報告書で前回に比べて気温上昇の予測値が小さいとしたら、それは予測モデルの精度向上の結果ではなく、それ以外の理由によるはずだ。特に、前回と今回で、予測に用いられる「シナリオ」が変わっていることに注意して頂きたい。シナリオとは、将来(たとえば2100年まで)の世界の人口、経済活動、エネルギー技術等の変化についての仮定で、楽観的なものから悲観的なものまで複数用意される。

今回のシナリオのセットはRCP(Representative Concentration Pathways)とよばれ、詳しい説明は省くが、前回とはコンセプトが異なる。9月27日に報告書が発表された際、各メディアは、予測の数字の前回との違いのみに一喜一憂せずに、予測の前提の違いをよく理解して正確に報道してほしい。

しかし、この「予測の下方修正」についての噂というか期待のようなものは、実はさらに根深い。それは、実際の世界平均気温の上昇が今世紀に入って鈍っており、予測モデルの計算結果の下限ぎりぎりくらいを推移しているためだ。このことは、今年の3月という早いタイミングでEconomist誌などで指摘され、IPCCの予測の下方修正への期待と関連付けて紹介されている。

この理由として考えられることは、3日の放送でも詳しく説明させて頂いたが、①不規則な気候の自然変動により熱が海洋深層に送られているため、②太陽活動の低下などの外部要因のため、③予測モデルが気温上昇を実際より大きめに見積もる傾向があるため、というように複数あり、これらがどれも効いていると考えられるが、個々の要因の重要度は現時点で不明である。特に、③は予測を下方修正すべき可能性を示唆しており、実際に下方修正すべき大きさを見積もった論文もいくつか出ている。これらの論文を見るかぎり、下方修正をしたとしても、その程度はそれほど驚くようなものにはならないだろう。

なお、温室効果ガスの増加など外部的な原因を与えられた場合の地球の気温の「上がりやすさ」の指標として、「(平衡)気候感度」というパラメータがよく用いられる。これは、大気中の二酸化炭素濃度を倍に増やして十分に時間が経ったときの世界平均気温上昇量で定義される。6年前のIPCC報告書では、気候感度の値を「2℃から4・5℃の間である可能性が高い」と推定していた。これが上記のような「下方修正」の可能性を踏まえて、今回の報告書でどう変わるか(あるいは変わらないか)は、ぜひ発表時に注目してほしい。

シナリオや定義の変更に注意が必要

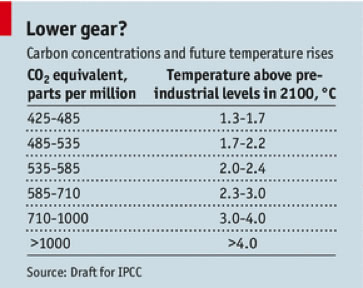

また、Economist誌は7月にもIPCC報告書のリークに基づく記事を載せているが、こちらは明らかな問題がある。来年4月に発表予定のWG3の報告書の原稿に基づくと思われる表を紹介して、大気中の二酸化炭素濃度に対応する気温上昇量が前回の報告書よりも低くなったという、やはり「下方修正」の指摘をしている。

(エコノミスト記事より)

ところが、その表に書いてある気温上昇量は2100年の値である一方、前回の報告書における似たような表に書いてあったのは「平衡上昇量」(十分に時間がたったときの上昇量)である。2100年の上昇量は平衡上昇量の7割程度であることが知られているので、値が小さくなったのは違う定義の数字を見ているためであり、予測が下方修正されたためではない。Economist誌の記事では、定義の違いに気づいており、それに言及しているが、「定義の違いによる差は小さいだろう」と勝手に間違った仮定をして話を進めている。国内でも、この記事に基づくと思われる発言を聞くことがあるので、十分に注意してほしい。

このように、報告書を出すたびにシナリオや定義が変わることで、前回の報告書と単純に数字を比較できなくなっていることは、報告書を書く側にも問題があるといえるだろう。しかし、これは単に気まぐれで変えているのではなく、変えるべき理由があってのことである。報告書が発表された際ならば、そのような違いにも十分に注意して報道してもらうように説明ができたのだが、リークされた原稿を基に勝手に報道されたのでは、それもできない。

このようにして、誤解を含む記事が出回る可能性が高くなる。もちろん、報告書の細部は、今後の改訂で変わる可能性もある。リークに基づく報道は、そのような不確かさを伴うものと思って見ていただく必要があるだろう。

一定パターンの繰り返される「懐疑論」

ところで、3日の「言論アリーナ」がニコニコ動画で放送された際の画面上に流れる視聴者からのコメントの中には、「二酸化炭素より水蒸気が重要だ」、「縄文時代は暖かかった」、「クライメートゲート」など、温暖化の科学を疑っている人(いわゆる「懐疑論者」)に典型的な、おなじみのフレーズを多く見かけた。

これらに対する答えは、番組中でも宣伝させて頂いた筆者の新著「異常気象と人類の選択」(角川SSC新書、9月10日発売)にすべて書いておいたので、本当に疑っている人はぜひご覧頂きたい(論争ごっこを楽しんでいるだけの人なら、それほど興味はないかもしれないが)。

また、番組中で、条約交渉や対策の経済的手法についての解説は、澤さんと池田さんにお任せし、筆者は口を挟まないようにした。筆者の分類では、澤さんや池田さんによるこの問題の論じ方は、経済価値と現実主義を重視する対策慎重派の立場であり、「2℃目標」(世界の平均気温の上昇を産業革命前を基準に2℃以内に抑える)のような環境十全性を重視する対策積極派の立場と対比的である。

筆者が後者の立場として前者と対立していれば、反論せざるをえなかったかもしれないが、筆者は現実主義にも一定の意義を感じているので、どうしても口を出したいという場面は無かった。しかし、現実主義にも弱点があると思う。それもやはり前述の新著に詳しく説明しておいたので、ご興味があればご覧頂きたい。(露骨に本の宣伝になってしまって恐縮だが、出版直前というタイミングであるため、いたしかたないと思ってほしい)

(2013年9月9日掲載)

関連記事

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 前稿で「脱炭素社会法」には意味がないと述べた。 その根拠として、 実測データでの気温上昇率は100年当り0.7〜1.4℃しかなく、今世紀末までの80年足らずの間に3〜5℃もの気

-

さまざまな専門家が実名ブログで発言する、言論プラットフォーム『アゴラ』と、 ニコニコ生放送がコラボしました。その名も『ニコ生アゴラ』。第3弾は「被災地の復興を脅かす、『汚染がれき』と除染」がテーマです。

-

猛暑になるたびに「地球温暖化のせいだ」とよく報道される。 だがこれも、豪雨や台風が温暖化のせいだという話と同様、フェイクニュースだ。 猛暑の原因は、第1に自然変動、第2に都市熱である。地球温暖化による暑さは、感じることも

-

太陽光発電のCO2排出量は実はかなり多い、という論文が2023年7月4日付で無料公開された。(論文、解説記事)。イタリアの研究者、エンリコ・マリウッティ(Enrico Mariutti)によるもので、タイトルは「太陽光発

-

経済産業省は再生可能エネルギーの振興策を積極的に行っています。7月1日から再エネの固定価格買取制度(FIT)を導入。また一連のエネルギーを導入するための規制緩和を実施しています。

-

「40年問題」という深刻な論点が存在する。原子力発電所の運転期間を原則として40年に制限するという新たな炉規制法の規定のことだ。その条文は以下のとおりだが、原子力発電所の運転は、使用前検査に合格した日から原則として40年とし、原子力規制委員会の認可を得たときに限って、20年を越えない期間で運転延長できるとするものである。

-

昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 今回は、環境影響(impact)を取り扱って

-

「持続可能な発展(Sustainable Development)」という言葉が広く知られるようになったのは、温暖化問題を通してだろう。持続可能とは、簡単に言うと、将来世代が、我々が享受している生活水準と少なくとも同レベル以上を享受できることと解釈される。数字で表すと、一人当たり国内総生産(GDP)が同レベル以上になるということだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間