自動車メーカーはライドシェアで「爆縮」する

松田公太氏の記事は、猪瀬直樹氏などが岸田首相に売り込んだ「モデルチェンジ日本」の提言だが、基本的な事実誤認があるので、簡単に指摘しておく。

自動車メーカーは斜陽産業

この提言は「日本の自動車メーカーはテスラに追いつけ」という話に尽きる。たしかにテスラの時価総額は1.2兆ドルでトヨタの5倍以上だが、テスラの2020年の販売台数は50万台。トヨタグループは991万台である。

ではテスラがトヨタを追い越して年間1000万台売る日は来るだろうか。たぶん来ないだろう。次の図のように、世界の自動車産業は縮小しているからだ。

世界の自動車生産台数(日本自動車工業会)

日本でも都市部では自家用車をもつ人が減っているが、アメリカや中国の生産台数が縮小しているのは、ウーバーなどのライドシェア(配車サービス)が増えているためだ。JBpressにも書いたように、ゲームチェンジャーは電気自動車ではなくライドシェアなのだ。

自家用車は20世紀の負の遺産

自家用車は保有している時間の3%しか乗らない浪費であり、20世紀のアメリカの特殊な生活様式である。ネットワーク化してライドシェアになれば、自動車の生産台数は大幅に減る。

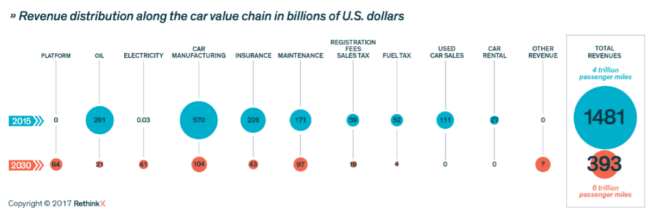

アメリカ運輸省は、2030年までに乗用車の90%以上がライドシェアに置き換わると予想している。これによって次の図のように、アメリカの自動車関連産業の付加価値は1481兆ドルから393兆ドルへと60%以上減る。特に自動車メーカーの付加価値は80%以上減る。

自動車関連産業の付加価値(RethinkX)

これは1980年代にコンピュータ産業で起こった爆縮と似ている。かつてIBMは世界のコンピュータ産業の付加価値の70%を占めていたが、メインフレームはPCで置き換えられ、1990年にはIBMは倒産の危機に瀕した。自動車の変化はそれほど急激ではないが、2050年までには上のような変化が起こるだろう。

日本でも法人タクシーの年間走行距離は10万kmで自家用車の10倍だから、自家用車が法人のライドシェアに置き換われば、生産台数は1/10になる可能性がある。

ライフサイクルでみると、日本ではバッテリー駆動のEVよりハイブリッドのほうがCO2排出量は少ないので、EVで脱炭素化はできない。本質的な変化はガソリン車からEVへの転換ではなく、自動車の所有から利用への転換である。

これは資源の大幅な節約にもなるが、付加価値が60%縮小する産業で成長することはむずかしい。トヨタがIBMだとすれば、テスラはマイクロソフトのようなものだが、コンピュータ産業の付加価値は数百倍になった。コロナでリモートワークが増えた時代に、移動サービス(Taas)がそれほど成長するとは思えない。

ライドシェアを解禁して自家用車を減らせ

しかし日本では、よくも悪くもそういう変化は起こらない。タクシー業界の反対で、ライドシェアが禁止されているからだ。したがって自動車の国内生産台数は大きくは減らないだろうが、それは国際競争に取り残されることを意味する。

トヨタがIBMの失敗を繰り返さないためには、早急にライドシェアを解禁する必要がある。自家用車がライドシェアに変わると、大きな出費がなくなって可処分所得は増えるが、GDPは縮小する。

テスラは斜陽産業の中でトヨタのシェアを食うだけだが、それでも自動車メーカーには収益のチャンスがある。水素やアンモニアなどの脱炭素化技術は社会の純負担である。そのコストは全世界で年間4兆ドルというのがIEAの試算だ。

要するに脱炭素化と成長はトレードオフなので、その負担を炭素税(カーボンプライシング)などでどう配分するかが問題である。「カーボンゼロで経済成長」などという夢物語を政府に売り込むのはやめていただきたい。

関連記事

-

前回報告した通り、6月のG7カナナスキスサミットは例年のような包括的な首脳声明を採択せず、重要鉱物、AI、量子等の個別分野に着目した複数の共同声明を採択して終了した。 トランプ2.0はパリ協定離脱はいうに及ばず、安全保障

-

需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

以前にも書いたが、米国共和党は、バイデンのグリーン・ディールが米国の石油・ガス産業を弱体化させ、今日の光熱費高騰、インフレ、そしてロシア依存を招いたことを激しく批判している。 今般、ノースダコタ州のダグ・バーガム知事をは

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間