米国議会報告「欧州の官製エネルギー危機を見習うな」

da-kuk/iStock

昨年の11月に米国上院エネルギー・天然資源委員会(U.S. Senate Committee on Energy and Natural Resources委員長はJohn Barrasso上院議員、ワイオミング州選出、共和党)が「ヨーロッパのエネルギー危機:アメリカへの警告」と題する報告書を公表した。

要点は以下のとおり。

- 欧州のエネルギー危機は政策的なものだ。

- グリーンな政策の結果、風力発電と輸入天然ガスに極端に依存するようになったが、風力不足が原因で天然ガスが品薄・高価格になった。独占的なガス供給者となったロシアはガスの欧州向け販売量を抑制している。

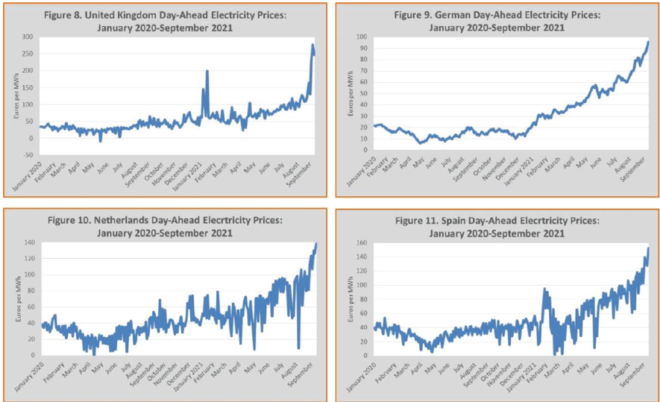

- 欧州ではガス・電力価格が高騰し、需給はひっ迫している。

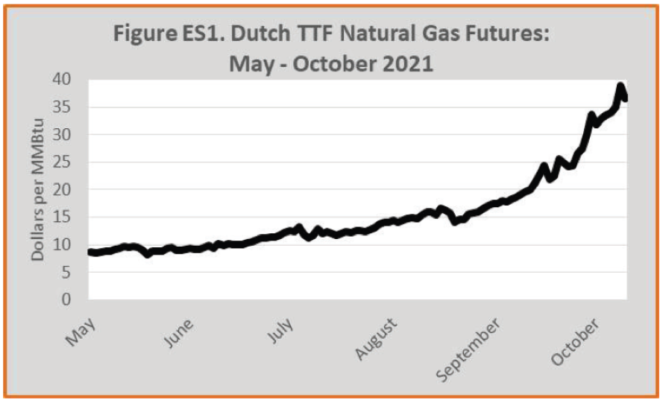

以上は今や様々なところで言われているものと同じだが、データを挙げながら詳しく記述してある。例えばオランダの市場でのガス価格の高騰、欧州諸国の電力価格の高騰、などである。

同報告は、「欧州の真似をすれば、米国でも同様なエネルギー危機が起きる」としている。温暖化問題への解決策としては、規制や税で強引に進めるのではなく、CCSや原子力などの技術開発を進め、安価、安定で規模拡大が可能な技術を実現することが重要だ、としている。

このような報告が議会から出てくることは重要だ。日本の議会でも、「欧州の官製エネルギー危機の真似をしてはいけない」という報告を出してはどうだろうか?

■

関連記事

-

脱炭素要請による下請けいじめを指摘する面白い記事を目にしました。「脱炭素要請は世界の潮流!」といった煽り記事ではなく、現場・現実を取り上げた記事が増えるのはとてもよいことだと思います。 「よく分かんないけど数字出して」脱

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)非在来型ウランと核燃料サイクル アゴラ研究所、池田信夫氏の論考です。もんじゅは廃炉の方向のようですが核燃料

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。

-

1. 寒冷化から温暖化への変節 地球の気候現象について、ざっとお浚いすると、1970~1980年代には、根本順吉氏らが地球寒冷化を予測、温室効果ガスを原因とするのではなく、予測を超えた変化であるといった立場をとっていた。

-

10月30日付のDaily Mail Onlineで、「Trump celebrates winning ‘war’ on climate change after Bill Gates admi

-

6回目の核実験で核先進国に追いついた 日・米・韓の外務次官会合が26日都内で開催され、もし仮に北朝鮮が7回目の核実験を強行すれば『比類ない規模の対応』をすると警告を発した。 北朝鮮は、2017年9月3日正午過ぎに同国の核

-

ロシアの国営ガス会社、ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガスの供給をルーブルで払う条件をのまない限り、停止すると通知してきた。 これはウクライナ戦争でウクライナを支援する両国に対してロシアが脅迫(Blackmai

-

福島の1ミリシーベルトの除染問題について、アゴラ研究所フェローの石井孝明の論考です。出だしを間違えたゆえに、福島の復興はまったく進みません。今になっては難しいものの、その見直しを訴えています。以前書いた原稿を大幅に加筆しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間