IPCC報告の論点㊵:温暖化した地球の風景も悪くない

ThomasVogel/iStock

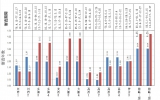

2021年8月に出たIPCCの報告の要約に下図がある。過去の地球の平均気温と大気中のCO2濃度を比較したものだ。これを見ると、CO2濃度の高い時期(Early Eocene)に、気温が大変に高くなっているように見える。

図1

だが気温はCO2濃度だけで決まる訳では無い(この図の説明もよく読むとそう書いてある)。

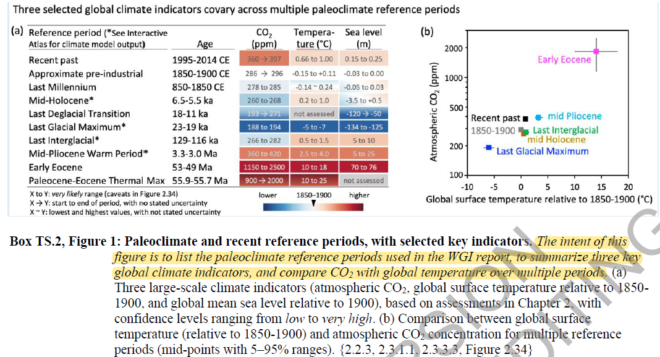

地球の歴史を俯瞰してみよう (Scotese 2021)。

図2の黒実線は過去5億年にわたる地球の平均気温の推計である。3億年前(図中の300)ごろに地球は寒く、その後暑くなったが、3000万年前ぐらいから寒くなり、近頃(といっても過去300万年ぐらい)に急激に気温が下がっていまは14.5℃ぐらいになっている。

図2 地球の気温

この3億年規模の気温の大きな変動は、大陸の移動によるものだ。

今の(といっても4000万年前ごろからの)地球は、南極には大陸があり、北極の周りには陸地が集中している。このため、両極とも氷床(万年氷のこと)が発達しやすい。

とくに3300万年前頃には、南極大陸と南米大陸が分かれて、南極を周回する海流が出来て、南極の気温が低下し、氷床が発達、南極は世界の冷凍機のようになった。

さて人類がCO2を出すと、地球の風景はどうなるか。図2には、(Scotese 2021)の試算が書いてある。図中に赤でLimits of PAWとあるのは、いまの人為的な温暖化(Present Anthoropogenic Warming)の限界ということ。前提として、気候感度を1.5℃から4.5℃の間、CO2濃度は777ppmまで上昇するとしている。

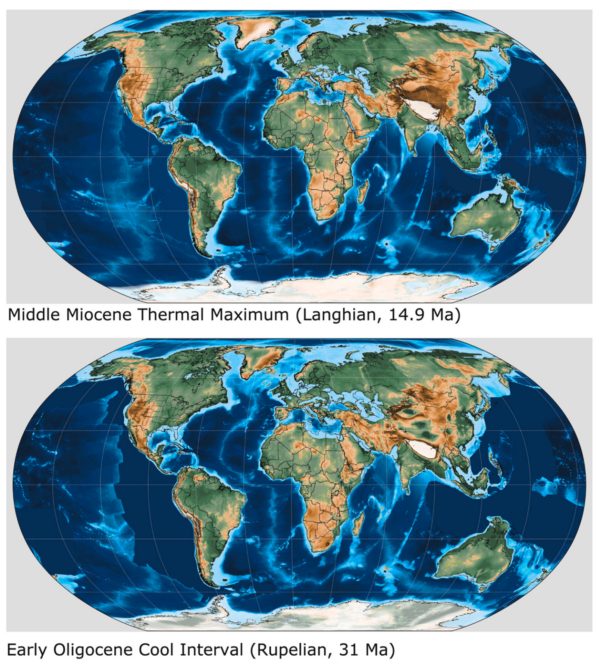

図2から分かるが、わりと近い過去に、地球はかつてこの気温範囲にあった。1490万年前と3100万年前だ。そのころの大陸の配置は、いまとほぼ同じだった(図3)。

図3

グリーンランドからは氷床は消えている(夏季には雪はもちろん降る)。だが、南極には大陸がある。このような大陸の配置である限り、地球はそれほど暑くはならない。

このときの風景はどうだったか。

「陸生哺乳類が繁栄し、多様化し、大陸に広がっていた。クジラや巨大なサメが海を支配していた。植物も多様化した。草原やサバンナには草が生い茂り、熱帯にも温帯林にも多様な生物が生息していた。世界は住みやすい場所だった。」

悪くないではないか。

もちろん、もし地球温暖化が急激すぎるならば、それに適応するのは大変かもしれない。だがいまのところ、気候危機なるものの兆しはない。

■

【関連記事】

・IPCC報告の論点①:不吉な被害予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点②:太陽活動の変化は無視できない

・IPCC報告の論点③:熱すぎるモデル予測はゴミ箱行きに

・IPCC報告の論点④:海はモデル計算以上にCO2を吸収する

・IPCC報告の論点⑤:山火事で昔は寒かったのではないか

・IPCC報告の論点⑥:温暖化で大雨は激甚化していない

・IPCC報告の論点⑦:大雨は過去の再現も出来ていない

・IPCC報告の論点⑧:大雨の増減は場所によりけり

・IPCC報告の論点⑨:公害対策で日射が増えて雨も増えた

・IPCC報告の論点⑩:猛暑増大以上に酷寒減少という朗報

・IPCC報告の論点⑪:モデルは北極も南極も熱すぎる

・IPCC報告の論点⑫:モデルは大気の気温が熱すぎる

・IPCC報告の論点⑬:モデルはアフリカの旱魃を再現できない

・IPCC報告の論点⑭:モデルはエルニーニョが長すぎる

・IPCC報告の論点⑮:100年規模の気候変動を再現できない

・IPCC報告の論点⑯:京都の桜が早く咲く理由は何か

・IPCC報告の論点⑰:脱炭素で海面上昇はあまり減らない

・IPCC報告の論点⑱:気温は本当に上がるのだろうか

・IPCC報告の論点⑲:僅かに気温が上がって問題があるか?

・IPCC報告の論点⑳:人類は滅びず温暖化で寿命が伸びた

・IPCC報告の論点㉑:書きぶりは怖ろしげだが実態は違う

・IPCC報告の論点㉒:ハリケーンが温暖化で激甚化はウソ

・IPCC報告の論点㉓: ホッケースティックはやはり嘘だ

・IPCC報告の論点㉔:地域の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉕:日本の気候は大きく変化してきた

・IPCC報告の論点㉖:CO2だけで気温が決まっていた筈が無い

・IPCC報告の論点㉗:温暖化は海洋の振動で起きているのか

・IPCC報告の論点㉘:やはりモデル予測は熱すぎた

・IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあったのか

・IPCC報告の論点㉚:脱炭素で本当にCO2は一定になるのか

・IPCC報告の論点㉛:太陽活動変化が地球の気温に影響した

・IPCC報告の論点㉜:都市熱を取除くと地球温暖化は半分になる

・IPCC報告の論点㉝:CO2に温室効果があるのは本当です

・IPCC報告の論点㉞:海氷は本当に減っているのか

・IPCC報告の論点㉟:欧州の旱魃は自然変動の範囲内

・IPCC報告の論点㊱:自然吸収が増えてCO2濃度は上がらない

・IPCC報告の論点㊲:これは酷い。海面の自然変動を隠蔽

・IPCC報告の論点㊳:ハリケーンと台風は逆・激甚化

・IPCC報告の論点㊴:大雨はむしろ減っているのではないか

■

関連記事

-

報道にもあったが、核融合開発のロードマップが前倒しされたことは喜ばしい。 だが残念ながら、いま一つ腰が引けている。政府による原型炉建設へのコミットメントが足りない。 核融合開発は、いま「実験炉」段階にあり、今後2兆円をか

-

日本ではエネルギー体制の改革論をめぐる議論が、議会、またマスメディアで行われています。参考となる海外の事例、また日本の改革議論の問題点を紹介します。

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

「カスリーン台風の再来」から東京を守ったのは八ッ場ダム 東日本台風(=当初は令和元年台風19号と呼ばれた)に伴う豪雨は、ほぼカスリーン台風の再来だった、と日本気象学会の論文誌「天気」10月号で藤部教授が報告した。 東日本

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。 1)【アゴラシンポジウム】成長の可能性に満ちる農業 アゴラは12月に農業シンポジウムを行います。石破茂自民党衆議院議員が出席します。詳細はこのお

-

コロナ後の経済回復を受けて米国で石炭ブームになっている。米国エネルギー省の見通しによると、今年の石炭生産量は6億1700万トンに上り、1990年以降最大になる見通しである(p47 table 6)。 更に、アジアでの旺盛

-

政策として重要なのは、脱原子力ではなくて、脱原子力の方法である。産業政策的に必要だからこそ国策として行われてきた原子力発電である。脱原子力は、産業政策全般における電気事業政策の抜本的転換を意味する。その大きな構想抜きでは、脱原子力は空疎である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間