国の46%削減=電力のCO2排出係数46%減ではない

Olivier Le Moal/iStock

各社のカーボンニュートラル宣言のリリース文を見ていると、2030年時点で電力由来のCO2排出量が46%近く減ることを見込んでいる企業が散見されます。

先日のアゴラで、国の2030年目標は絶望的なのでこれに頼る中期計画が経営として適切かという記事を3本書きましたが(拙稿①、②、③)、仮に国の46%削減が達成されたとしても購入電力由来のCO2排出量が46%近く減ると見込むのは将来に向けて大きなリスクを抱え込むことになります。

かつて京都議定書の際に大半の日本企業が苦い経験をしたはずなのですが、たった10年前の出来事が企業内部で継承されていないのかもしれません。

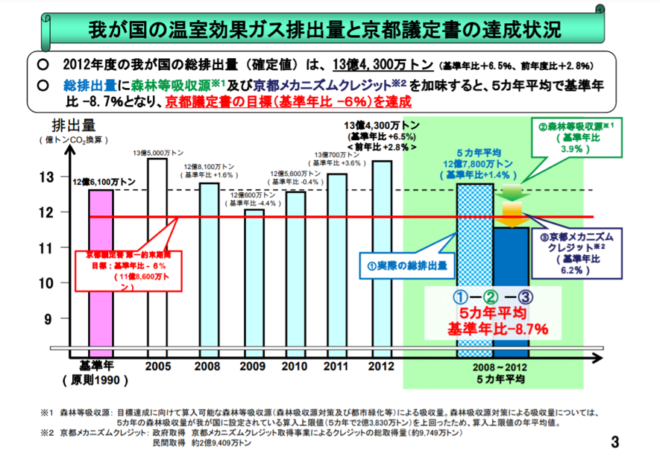

京都議定書第一約束期間は2008年~2012年の5カ年平均で1990年比6%削減という目標でした。国としては目標を達成しましたが、これは森林吸収源とクレジット取得によってCO2排出量を相殺したものでした(図1)。

図1:京都議定書の達成状況

出典:環境省

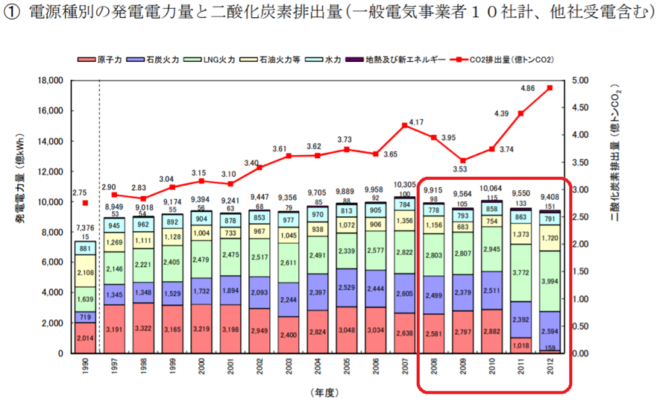

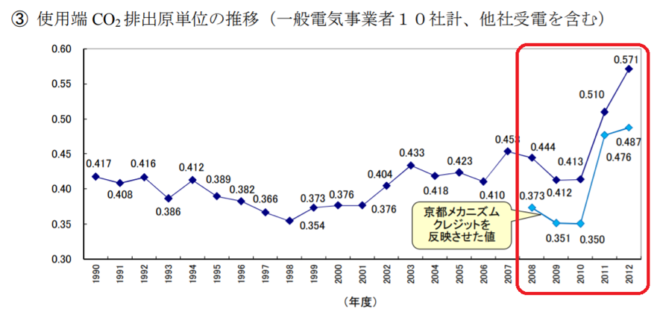

発電電力量は減少傾向だったものの(図2)CO2排出係数が2011年、2012年と極端に悪化してしまい(図3)、最後の2年間でCO2排出量が大幅に増加しました。図1の通り、実際の排出量では単年ですら6%削減を一度も達成できなかったのです。

図2:発電電力量の推移

出典:環境省

図3:CO2排出係数の推移

出典:環境省

2012年当時、企業個社でも同じ現象(自社の電力量は削減できたがCO2排出量は急増)が起きてしまい、日本中で環境・CSR部門の担当者が頭を抱えました。しかも多くの企業が環境中期計画の最終年を京都議定書に合わせて2012年に設定していたため、中計未達となった企業が続出しました。

第6次エネルギー基本計画で示された2030年の電源構成も実現は極めて困難なことが予想されることから、今回もクレジット購入などで辻褄合わせが行われるかもしれません。見かけ上は46%削減を達成できたとしても、国内のCO2排出量および電力のCO2排出係数は下がらず京都議定書と同じ歴史を繰り返す可能性があります。

省エネや再エネ導入など自助努力で達成可能な中期計画であればよいのですが、購入電力のCO2排出係数が46%程度下がることを前提としている場合は大きなリスクを抱え込むことになってしまいます。ご担当者は早めに計画を見直した方がよいかもしれません。

■

関連記事

-

ドレスデンで橋が崩れた日 旧東独のドレスデンはザクセン州の州都。18世紀の壮麗なバロック建築が立ち並ぶえも言われぬ美しい町で、エルベ川のフィレンツェと呼ばれる。冷戦時代はまさに自由世界の行き止まりとなり、西側から忘れられ

-

2025年5月、米国フロリダ州で画期的な法案が可決された。議会は、気候工学(ジオエンジニアリング)や天候改変行為を犯罪とする法案「SB 56」を通過させ、違反者には最大5年の懲役と10万ドルの罰金が科される見通しだという

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では地球温暖化はCO2等の温室効果(とエアロ

-

ドイツの風力発電偏重で電力の価格が急上昇 アメリカ・テキサス州の記者、ロバート・ブライス氏のブログによると、2024年12月11日と12日の2日間、風力発電の大幅な低下および気温の低下による需要増によって、電力市場のスポ

-

テレビ朝日が8月6日に「ビキニ事件63年目の真実~フクシマの未来予想図~」という番組を放送すると予告している。そのキャプションでは、こう書いている。 ネバダ核実験公文書館で衝撃的な機密文書を多数発掘。ロンゲラップ島民たち

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

米国のマイケル・シェレンバーガーが、「国連こそは気候に関する “偽情報発信の脅威がある行為者”である――国連や米国政府が偽情報の検閲に熱心なら、なぜ彼ら自身が偽情報を拡散しているのだろうか?」と題

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間