「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?②

Naeblys/iStock

2025年までに1000億ドルに成長すると予測されるバッテリー産業だが、EVの「負債」について複数の報告書で取り上げられていた。

(前回:「2035年の新車販売はEV!」への邁進は正しい選択なのか?①)

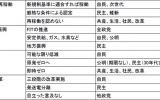

グリーンエネルギーを提唱する国際クリーン輸送協議会は報告書の中で、中国は世界のリチウムイオン電池の半分以上を製造しているが、EV用電池の製造過程で、従来のガソリンエンジン車より60%多いCO2を発生していると指摘した。

また、再エネを提唱する世界経済フォーラムによれば、ドイツの中型EVの場合、製造時に上回ったCO2を挽回するためには6万から12.5万kmの走行を要するとのこと。バッテリー寿命は10から20年ということだが、海外製EVでは発火事故なども報告されているため、交換時期が気になるところだ。

バッテリーなどの生産には、リチウム、ニッケル、コバルト、マンガン、グラファイトなどのレアアースが不可欠である。

国際エネルギー機関(IEA)の報告書によると、パリ協定の目標を達成するためには、これらの鉱物の生産量を2040年までに、現在の6倍に増やす必要があるという。さらに、エネルギー変換に必要とされる多くの遷移物質の生産地が石油や天然ガス以上に偏在しており、世界の上位3つの生産国が世界の生産量の4分の3以上を支配している。

この市場を支配しているのはコンゴと中国であり、再エネ機器の製造に必須とされる鉱物の大部分を産出する。報告書には、中国の精錬シェアは、ニッケルで約35%、リチウムとコバルトで50〜70%、レアアースで90%近くを占めていると記している。

これらの物質の採掘はエネルギー集約的であり、地域の環境に壊滅的な打撃を与える可能性がある。例えば、鉱物中のリチウムの含有量は採掘岩石の約1%にしか過ぎないため、採掘の過程で広大な土地を破壊してしまう。また、リチウム採掘には大量の水が必要であり、自然環境に負担をかける。

中国の新疆ウィグル地区における人権問題は有名だが、コバルトもアフリカで児童労働によって採掘されることが多い。また、精錬の過程で有害な重金属などの汚染物質が土壌や水中に放出される。

6月のフォーリン・ポリシー誌によると、中国は輸出用のバッテリー産業を急速に発展させる一方で、国内のエネルギー源として石炭の生産量を倍増させ、2022年には3億トン拡大する計画だという。これはEU全体の年間生産量にほぼ匹敵する。

さらに、中国が、石炭によるエネルギーの安定性とコスト競争力を優先する一方で、最大の競争相手である米国は、世界第2位の電力システムを再エネベースに移行するために、供給途絶を頻繁に起こしていると指摘する。

これまでの中国は大量に石油などを生産する国ではなく、これが戦略的なアキレス腱となっていた。ところが、化石燃料から再エネに移行するシナリオの下では、豊富な化石燃料を有する米国が、再エネの原料を中国に依存するという皮肉な結果になっている。

最後に、こうした国内外の現状をみると、我が国もEV化へと邁進するのではなく、バランスの取れた産業・対外政策、その下の技術開発へと方向転換してみてはいかがだろうか。

関連記事

-

福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。

-

「気候変動の真実 科学は何を語り、何を語っていないか」については分厚い本を通読する人は少ないと思うので、多少ネタバラシの感は拭えないが、敢えて内容紹介と論評を試みたい。1回では紹介しきれないので、複数回にわたることをお許

-

12月14日に投開票が行われる衆議院議員選挙。そこでの各党の選挙公約をエネルギーに焦点を当てて分析してみる。

-

【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規

-

「科学は必要な協力の感情、我々の努力、我々の同時代の人々の努力、更に我々の祖先と我々の子孫との努力の連帯性の感情を我々に与える」 (太字筆者。ポアンカレ、1914=1939:217、ただし現代仮名遣いに筆者が変更した)

-

前回に続いてルパート・ダーウオールらによる国際エネルギー機関(IEA)の脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)批判の論文からの紹介。 A Critical Assessment of the IE

-

GEPRは日本のメディアとエネルギー環境をめぐる報道についても検証していきます。筆者の中村氏は読売新聞で、科学部長、論説委員でとして活躍したジャーナリストです。転載を許可いただいたことを、関係者の皆様には感謝を申し上げます。

-

気候変動対策を巡る議論は、IPCC報告書や各種の「気候モデル」が示す将来予測を前提として展開されている。しかし、その根拠となる気候モデルは、科学的厳密性を装いながらも、実は数々の構造的な問題点と限界を抱えている。 本稿で

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間