どこまで上がる?日本のエネルギーコスト

Daniele Mezzadri/iStock

世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。

ところで日本の電気代総額は幾らなのか、ある会社の方に聞いてみたら、「知らない」とのこと。そんな筈がないと思ったが、電力市場自由化して以来、企業には分からないそうだ。政府内部には数字はあるらしいが、公表されていないとのこと。「憶測だが」、と前置きした上で、「高騰していることがバレてしまうから、公表したがらないのではないか」との氏の見解。

何てこった。総額も知らずに、補助金やらカーボンプライシングやらの政策を議論するなど、速度メーターも無しに車を運転しているようなものだ。政府においては、毎月エネルギーコストを公表するようにして欲しい。

ところで、政府ではないが、慶応大学産業研究所の野村浩二教授がデータの公表を始めてくれた。

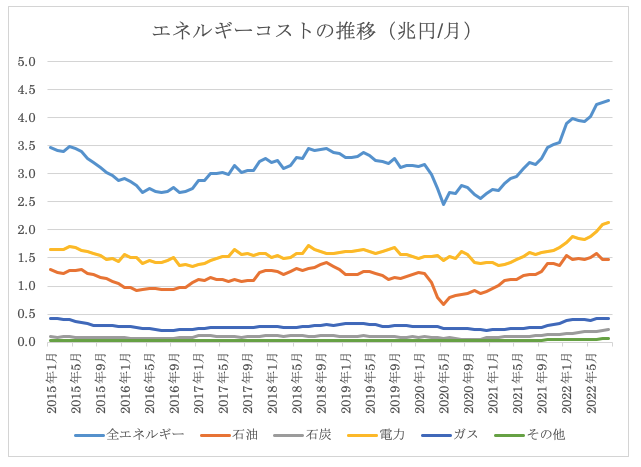

図 日本のエネルギーコストの推移

データは慶応大学産業研究所野村浩二教授による

これを見ると、日本のエネルギーコストは鰻登り中であり、電力コストも例外ではない。2022年8月には、全エネルギーで4.3兆円、うち電力は2.1兆円だった。

日本企業は安定供給を重視して天然ガスや石炭を長期契約で買ってきたし、また電源を多様化してきたために、いまのところ欧州のような酷い価格高騰にはなっていない。このことはじつは電気事業者やガス事業者のファインプレーなのだが、あまり褒めてくれる人がいないのは残念だ。

しかし今後は、長期契約も切れてくるし、小売り料金改定の度に価格高騰の波が押し寄せてくると予想される。

どのような対策が必要か。それを議論するためには、エネルギーコストのリアルタイムな情報把握が欠かせない。

野村教授は、これから毎月末にこのデータを更新する予定と伺っている。要注目である。

■

『キヤノングローバル戦略研究所_杉山 大志』のチャンネル登録をお願いします。

関連記事

-

3月11日に行われた日本自動車工業会の記者会見で、豊田章男会長(トヨタ自動車社長)は「今のまま2050年カーボンニュートラルが実施されると、国内で自動車は生産できなくなる」と指摘した。キーワードはライフサイクルアセスメン

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

1月29日、米国のシンクタンク National Centre for Energy Anlytics のマーク・ミルズ所長と元国際エネルギー機関(IEA)石油産業・市場課長のニール・アトキンソンの連名で「エネルギー妄想

-

6月24日、東京都の太陽光パネルの新築住宅への義務付け条例案に対するパブリックコメントが締め切られた。 CO2最大排出国、中国の動向 パリ協定は、「産業革命時からの気温上昇を1.5℃以内に抑える」ことを目標としており、C

-

先日、「今更ですが、CO2は地球温暖化の原因ですか?」という記事を寄稿した。 今回の記事では、その疑問に対して、物理化学の基礎知識を使ってさらに詳しく回答する※1)。 大気の温度は人類が放出する物質の温度で変化する 水に

-

福島原発事故以来、日本のエネルギー政策には世世論から批判を集めます。 確かに、事故の大失態は批判されるべきですが、過去の業績をすべて否定する必要はありません。GEPRの編集に関わる経済・環境ジャーナリストの石井孝明氏が、過去のエネルギー政策で評価する例を紹介します。

-

2023年は、気候学にとって特別な年であった。世界各地の地上気象観測地点で、過去に比べて年平均気温が大幅に上昇したからである。 ところが残念なことに、科学者はこの異常昇温を事前に予測することができなかった。 CO2などに

-

「東京は、水素でおもしろくなる。」 「この街を動かすエネルギーが、水素に変わってきています。誰もが、あたりまえに水素を使う。そんな日常が、すぐそこまで来ています。東京が水素シティになったとき、そこにはどんな景色があって、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間