車のEV化は将来の電源を原子力中心にするという宣言だ

Дмитрий Ларичев/iStock

はじめに

世界の脱炭素化の動きに呼応して、今、世界中の自動車メーカーが電気自動車(EV)に注力している。EV化の目的は走行中のCO2排出を削減することにあり、ガソリンエンジンなどの内燃機関を蓄電池駆動のモーターに切替えて、化石燃料の燃焼を減らす意図である。

近い将来の電池性能や生産規模を勘案すると、当面、工業レベルで実用可能な電池は、他の電源からの電力を使って充電するタイプの畜電池(=リチウムイオン電池)であり、蓄電池によるEV化が進行することになる。

自動車メ-カーがEV化に狂奔し、蓄電池製造にまで手を広げようとしている一方で、蓄電池の基幹原料であるリチウムやコバルトの資源論や、蓄電池を充電するための電源論がほとんどなされていないのは不可思議である。

世界中の自動車をEV化しようとしたら、何億トンの蓄電池が必要であり、何兆kWhの電源が必要か、それらを調達するためにどれだけの資源を考えなければならないのか、そして、それら大量の資源を生産するためにどれだけの環境影響やCO2排出が生ずるか、そういう議論がなされていない。

以下では、世界がEV化を進めたら、蓄電池材料資源や電源用資源がどれだけ必要かを算定して、どのような課題が見えて来るのかを整理してみたい。

EV化に必要な資源量の検討

現在、世界には15.4億台(2020年末)の四輪自動車が保有され、11.0億台が乗用車、4.4億台がトラック・バスである。ちなみに、日本には、乗用車6200万台、トラック・バス1600万台、計7800万台が保有されている。このうち、EV車は、急成長しているものの、世界で1640万台(2021年)、全体の1%程度である。

自動車の寿命(買い替え時期)を長めにみて15年とすると、世界の15.4億台の車は毎年1億台づつ更新することになるが、EUのように、エンジン車の製造販売を禁止してEV車のみにするということは、全世界で言えば、1億台のEV車を毎年生産するということである。

EV車に使われる蓄電池の量は、乗用車1台で500kg程度、トラック・バスで2000kg程度であるから、1億台のEV車(内訳を、乗用車7000万台、トラック・バス3000万台とする(世界の自動車保有台数の比率に基づく))では、500kgx7000万台 + 2000kgx3000万台=9500万トンの蓄電池が毎年必要となる。

2020年の世界のEV用蓄電池生産は145.5GWh(経産省資料2021.11)なので、EV車用80kWhの蓄電池=約500kgで換算する(約6kg/kWh)と、145.5kWhの蓄電池は約90万トンとなる。つまり、毎年1億台のEV車を生産するために必要な蓄電池9500万トンは、2020年の生産量の100倍以上になるということである。

これだけの蓄電池製造のためには、原料であるリチウム・コバルトの確保を狙って世界争奪戦が起こることは間違いない。

テスラ 電気自動車搭載の蓄電池(1台分)

TESLA MOTORS CLUB資料 より

一方、EV車の蓄電池を充電するための電源はどうなるであろうか。

世界中の昼間晴れている地域では、太陽光発電の余剰分を蓄電に回すことができるが、大部分の自動車は昼間に走行したいので、夜間、太陽光が発電しない時間帯に充電するのが普通である。ということは、火力・水力発電、原子力発電で充電するということである。

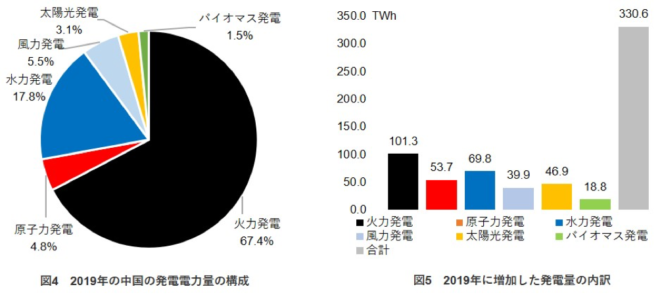

EV大国である中国の電源構成は、67%(2019年)を火力に頼っており、その95%が石炭であるから、EV車の充電は実質的に石炭火力で行っているわけで、EV車はCO2削減対策に貢献していない。

出典:エネ百科「主要国の発電電力量と原子力発電の割合」

ドイツの場合も、EUの方針に従って2035年から全ての新車をEV車に切り替えたとしても、ドイツの夜間電源構成はウクライナ戦争後、石炭火力の運転継続など火力に頼る比率が大きくなっており、蓄電池の充電は火力頼みになって、CO2削減に大きな貢献とはならない。

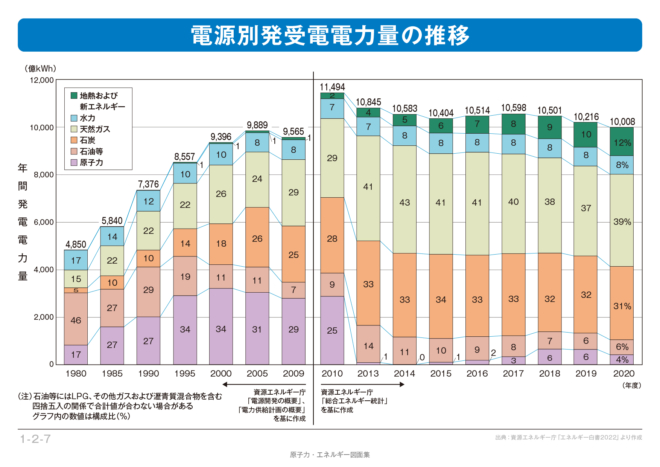

日本はと言えば、中国よりもさらに大きく76%を火力に頼っており、EV化してもCO2削減効果は小さい。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

EV車のCO2削減効果を十分に発揮させるためには、化石燃料による火力発電を減らし、水力と原子力の割合を大幅に引き上げることが重要である。

水力について見てみると、北欧3国(スウェーデン、ノルウェー、フィンランド)やカナダなど、元々水力中心で電力を運営している国を除いて、火力中心で電力を賄ってきた大部分の国においては、夜間電力として使える水力は全電力の十数%程度しかない(小水力発電を有望視する意見もあるが、それによる河川の分断が生物多様性に与える悪影響を考えると、小水力を拡大すべきではないし、拡大したとしても大きな発電量にはならない)。

水力はそういう意味で既に上限規模に達しており、CO2を発生しない電源としては原子力中心の電源構成にしていくのが必然となる。

なお、CO2貯留設備を備えた火力発電(CCS火力)によりCO2排出をせずに発電して蓄電池を充電できるようにする方法や、そもそも充電を必要としない水素燃料電池によってEV用の電源を得るという方法が考えられるが、これらは開発途上にあって、国レベルの方針でも実用化は2030年代、市場への普及は2050年代になりそうである。つまり、カーボンニュートラルで想定している2050~2060年には脱炭素電源として主たる役割は担えそうにないと見込まれる。

このような年代スケールを考慮すると、EUの法制や日本政府が提起している「2035年ガソリン車製造禁止・EV車のみ生産」という目論みにおいては、蓄電池充電用の電源は原子力に頼るということを意味し、自動車をEV化するという政策は、電源を原子力中心にするということを宣言していることになる。

まとめ

自動車のEV化は、動力源である蓄電池の大量生産のために南米(チリ、アルゼンチン)やオーストラリアなどリチウム産出国の生活環境を破壊しつつあるという現状から見ると、SDGsの思想に合致せず、SDGsに反する政策になりかねない。

自動車というものは、基本的に、エネルギー大量消費文明の一翼であって、EVに変えたからと言って大量消費に伴う影響を免れられるものではなく、石油・石炭・LNGなどの化石燃料と同様の環境負荷問題を抱えている。

従って、少なくともEV化の本来の目的であるCO2排出削減だけは効果のある形で実現して、メリット・デメリット評価を行い、メリットが大きいと判断できる形に持っていかなければならない。

メリットを大きくするためには、EV化して走行時のCO2排出を無くすと同時に、その充電電源を原子力にして発電時のCO2排出も無くす、という両面作戦の形にするのがキーポイントである。これがすなわち「車のEV化は、将来の電源を原子力中心にするという宣言だ」ということなのである。

現政権が打ち出しているGX実行計画・電気事業法改正案により原子力の推進を確実なものにすることは、EV化における充電電源確保の根幹であり、EV化を成功に導く有効な手段である。そのためにも、GX実行計画、電気事業法改正案の政策をぜひとも着実に実現して、EV化の本来の狙いを成功に持ち込んでもらいたいものだ。

関連記事

-

自動車メーカーのボルボが電気自動車C40のライフサイクルCO2排出量を報告した。(ニュース記事) ライフサイクルCO2排出量とは、自動車の製造時から運転・廃棄時までを含めて計算したCO2の量のこと。 図1がその結果で、縦

-

アメリカでは「グリーン・ニューディール」をきっかけに、地球温暖化が次の大統領選挙の争点に浮上してきた。この問題には民主党が積極的で共和党が消極的だが、1月17日のWSJに掲載された炭素の配当についての経済学者の声明は、党

-

石炭火力に対する逆風がますます強まっている。環境団体はパリ協定の2℃目標を達成するため、石炭関連資産からの資本引き上げを唱道し、世界の石炭資源の88%は使わずに地中に留めておくべきだと主張している。COP24では議長国ポ

-

今年も3・11がやってきた。アゴラでは8年前から原発をめぐる動きを追跡してきたが、予想できたことと意外だったことがある。予想できたのは、福島第一原発事故の被害が実際よりはるかに大きく報道され、人々がパニックに陥ることだ。

-

ダボス会議で、メディアが注目したのはグリーンランドやAIなどについてであったが、エネルギーも一つのテーマだった。 トランプ大統領は、1時間以上にわたるスピーチの中で、エネルギーに関して相当な時間を割いて述べている。 欧州

-

今年は、太平洋戦争(大東亜戦争)終結70周年であると同時に、ベトナム戦争(第2次インドシナ戦争)終結40周年でもある。サイゴン陥落(1975年4月30日)と言う極めてドラマティックな形で終わったあの悲劇的な戦争については、立場や年齢によって各人それぞれの思いがあろうが、筆者にとっても特別な思いがある。

-

6月9日(正確には6〜9日)、EUの5年に一度の欧州議会選挙が実施される。加盟国27ヵ国から、人口に応じて総勢720人の議員が選出される。ドイツは99議席と一番多く、一番少ないのがキプロス、ルクセンブルク、マルタでそれぞ

-

筆者は「2023年はESGや脱炭素の終わりの始まり」と考えていますが、日本政府や産業界は逆の方向に走っています。このままでは2030年や2040年の世代が振り返った際に、2023年はグリーンウォッシュ元年だったと呼ばれる

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間