政府資料では分からない、本当に安いのは原子力と火力

shotbydave/iStock

政府の審議会で発電コスト試算が示された。しかしとても分かりずらく、報道もトンチンカンだ。

以下、政府資料を読みといて再構成した結論を簡潔にお示ししよう。

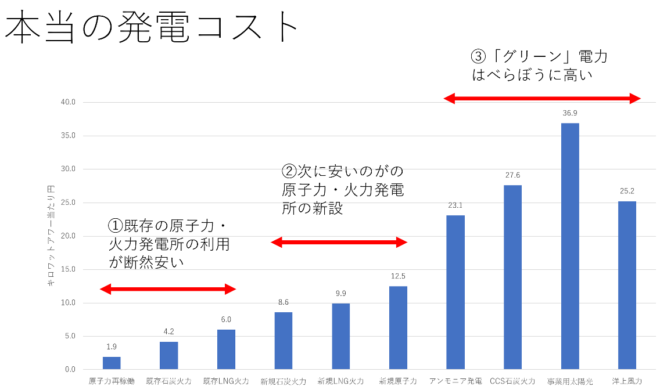

2040年に電力を提供するための発電コストをまとめたのが図1だ。

図1 2040年に電力を提供するための発電コスト。

発電コスト試算を再構成して筆者作成。

① 「既存の原子力・火力発電所の利用」が断然安い

まず、原子力の再稼働が断然安い。原子力発電は建設には費用がかかるが、一度建設してしまえば、燃料であるウランは安い。燃料費はキロワットアワー当たりで1.9円だ(発電コスト試算 p4)。

次いで、既存の火力発電所である。いま火力発電所は、全発電の7割を占めているが、政府のエネルギー基本計画(案)(p9)ではこれを3割から4割程度まで減らすとしている。

だが、減らすことなどしなければ、発電所は建設済みなので、これまた燃料費だけで済む。IEAの「表明公約シナリオ」を用いると、これは石炭火力は4.2円、LNG火力は6.0円だ(発電コスト試算p78およびp79)。なお仮に世界全体で脱炭素を本当にするなら、燃料価格は暴落してこれよりもっとずっと安くなる。

② 次に安いのが「原子力・火力発電の新設」

政府の発電コスト試算(p4)では火力発電については「CO2対策費」が算入されているが、これはCO2についての税のことだ。そんなものをコストに入れるのはおかしい。

それを差し引いて、燃料価格も①と同じものを用いれば、新設の石炭火力が8.6円、LNG火力が9.9円となる。原子力は政府コスト試算をそのまま使えば12.5円(発電コスト試算 p4)である。

③ 「グリーン電力」はべらぼうに高い

政府がグリーントランスフォーメーション(GX)として推進しているアンモニア発電は23.1円、CCS付きの石炭火力は27.6円といずれも高い(発電コスト試算 p4)。

アンモニアで発電するというのは筋が悪いし、CCSは大量に発生するCO2を回収して地中に埋めるという膨大な無駄をやるのでコストが高い。

太陽光発電は大量導入するとなると、一斉に発電して余ったときにはバッテリーに充電して、発電が止まったときにはバッテリーから放電しなければならない。このためバッテリー代や充放電ロスなどのコストがかかる(電力系統への統合費用という)。

政府のエネルギー基本計画(案)(p9)では太陽・風力の合計の電力量(キロワットアワー)を3割から4割にするとしているが、こうすると発電設備容量(キロワット)では全電力の6割に達する。

発電設備容量が膨大になる理由であるが、それは天気任せなので設備利用率が低いからである。現状でも、太陽光発電は、電力量では全体の1割に過ぎないが、発電設備容量は全体の3割もある。

この場合の発電コストは事業用太陽光で36.9円となる。洋上風力も風任せなので太陽光同様に「電力系統への統合費用」がかかり25.2円となる(発電コスト試算 p6)。

なおこの太陽光・風力についてはまだ送電線の建設費用などが算入されていないので、これでも過小評価である。

結論

以上から、結論は明らかだ。電気代を下げるにはどうするか。

- 原子力の再稼働を進め、既存の火力発電を活用すること。

- それでも電気が足りないなら、原子力と火力発電の新設をすること。

- 太陽光・風力などの再エネや、アンモニア発電・CCS発電などは、いずれもべらぼうに高いので、導入をしないこと。

なお米国の主力である天然ガス火力発電のコストはキロワットアワー当たり6円(4セント)だ(発電コスト試算 p207)。米国は天然ガスが安いので新設でもこのぐらいになる。

トランプ大統領率いる米国は、この安価な天然ガスを「掘りまくり(drill baby drill)」、「エネルギー・ドミナンス(優勢)」を確立しようとする一方で、日本政府はますます電気代が高くなるGXを進め、経済を自滅させようとしている。愚かなことだ。

■

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー調査機関の「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

人形峠(鳥取県)の国内ウラン鉱山の跡地。日本はウランの産出もほとんどない 1・ウラン資源の特徴 ウラン鉱床は鉄鉱石やアルミ鉱石などの鉱床とは異なり、その規模がはるかに小さい。ウラン含有量が20万トンもあれば

-

ベクレルという量からは、直接、健康影響を考えることはできない。放射線による健康影響を評価するのが、実効線量(シーベルト)である。この実効線量を求めることにより、放射線による影響を家庭でも考えることができるようになる。内部被ばくを評価する場合、食べた時、吸入したときでは、影響が異なるため、異なる評価となる。放射性物質の種類によっても、影響が異なり、年齢によっても評価は異なる。

-

筆者は8月29日に以下の記事を書いていました。 日本企業を苦しめてきたEU脱炭素規制の潮目が変わるか 数年前からEUで導入の準備が進められてきた炭素国境調整措置(CBAM)、企業サステナビリティデューデリジェンス指令(C

-

政府とメディアが進める「一方通行の正義」 環境省は「地球温暖化は起きていない」といった気候変動に関する「フェイク情報」が広がるのを防ぐため、20日、ホームページに気候変動の科学的根拠を紹介する特設ページを設けたそうだ。

-

苦しむドイツ ウクライナ紛争に伴ったロシア制裁と、その報復とみられるロシアによる欧州への天然ガス供給の縮小により、欧州の天然ガス価格は今年に入って高騰を続け、8月半ばには1メガワットあたり250ユーロと、3月の水準から約

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

中国の原子力発電は米国より遥かに安い。衝撃的な図が公開された。 図は、サブスタックのEnergy Bad Boysによるものだ。わりと最近に出来たブログだが、毎回とても印象的な図を掲載してくれていて重宝する。 図の元のデ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間