熱波が30倍も起こり易くなったという気候詐欺のカラクリを教えます

jittawit.21/iStock

大寒波が来ているので、暑くなる話題を一つ。

2022年3月から4月にかけてインドとパキスタンを熱波が襲った。英国ガーディアン紙の見出しは、「インドの殺人的な熱波は気候危機によって30倍も起こりやすくなった(The heatwave scorching India and Pakistan has been made 30 times more likely by the climate crisis)」だった。

これは、どのような意味だろうか?

地球温暖化で平均気温は上昇するが、そのとき、熱波が平均気温の上昇よりもはるかに温度上昇するというわけではない。

実際のところ、この「30倍も起こりやすくなった」という記事の根拠となった論文でも、気候変動による産業化以前からの熱波の温度上昇は1℃だとしている一方で、この地域の平均的な温暖化は1℃をわずかに上回っている。したがって、この場合、平均気温の変化よりも、熱波の温度の変化のほうがむしろ小さいことになる。

これはよくあることであり、稀なことではない。IPCC のまとめでも、陸地における1年を通して平均した気温は、その年の最も高い気温よりも、より速く温暖化している、となっている。

「30倍起こりやすい」という見出しを見ると、読者は、「平均気温の上昇とは不釣り合いに熱波が発生しやすくなり、熱波が30倍も頻繁に起きるようになっている」と誤解してしまう。しかし実際には、熱波の頻度はまったく変わっていない。以前より1℃気温が高くなっている、それだけの話だ。

実際、「30倍」という数字は、奇妙な理屈の産物である。ここでは「熱波」とは、ある気温の閾値(しきい値)を超えることだと研究者は定義している。しかし、この定義だと、閾値よりわずかだけ低い熱波は「存在しない」ことになる。つまり、閾値よりも1℃低い熱波は熱波でないことになるのだ。

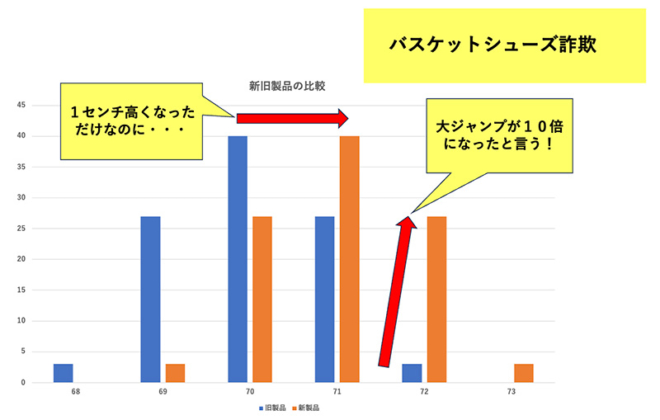

熱波を垂直飛びに例えてみよう。バスケットボール選手の垂直跳びが平均で70cm だとする。もっと高く跳ぶこともあれば、低く跳ぶこともある。ごく稀に、例えば100回に3回、72cmも高く跳ぶことがあるとする。

ここで、彼らが新しい靴を履き始め、その靴がすべてのジャンプを1cm上げると想像してみよう(これは、背景となる地球温暖化が平均して気温を1℃上げることの例えである)。

この靴を履いたからといってジャンプがさほど高くなるわけではない。だが、靴を履くことによって、ジャンプしたときに100回に3回ではなく、10回に1回の割合で72cmに達することになるというわけだ(図1)。

図1 バスケットシューズ詐欺

横軸はジャンプの高さ(cm)、縦軸は100回ジャンプしたうちの回数。

旧製品(青)に比べて新製品(オレンジ)は1cmだけ平均して高く飛べるだけのことだが、

(72センチ以上の)「大ジャンプの頻度が10倍になる!」と宣伝する。

しかし、これは誤解を招く表現だ。靴が理由で、選手のジャンプがとんでもなく高くなったように聞こえてしまうからだ。

悪徳な靴メーカーのマーケティング担当者であれば、「靴がすべてのジャンプを1cm増加させる」と単に述べるよりも、「大ジャンプが10倍も増加する」と言いたがるかもしれない。だが、これは詐欺に近い。

このような宣伝が詐欺ではないような、例外的な場合もあるかもしれない。それは、72cmのジャンプが特に意味のある閾値である場合だ。例えば、バスケットボールをダンクシュートするために、少なくともその高さまでジャンプする必要があるといった場合である。これと同様に、もしも気温に重要な意味のある閾値が存在するならば、その閾値を突破するリスクの頻度を述べることに意義が出てくる。

しかし、気温については、そのような意味のある閾値は存在しない。

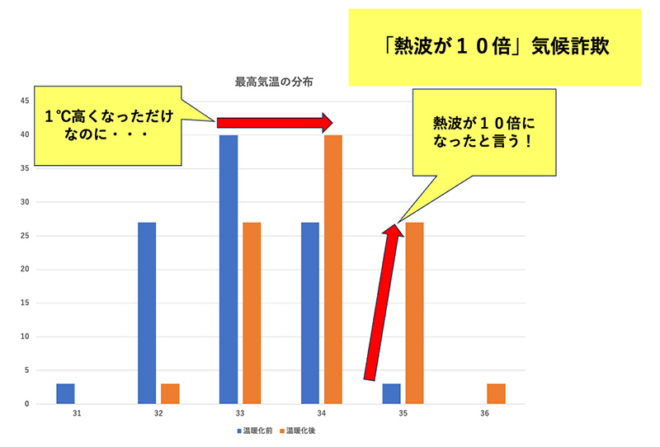

ならば、「(Xcm以上の)大ジャンプをする頻度が何倍になるか」ではなく「何cm高くジャンプできるか」に答えるほうが誠実な情報提供であるのと同様に、「(X度以上になる)頻度が何倍になるか」ではなく、「何℃高くなるか」を誠実に情報提供すべきである(図2)。

図2 「熱波が10倍」気候詐欺。

横軸は最高気温の高さ(℃)、縦軸は100回の熱波のうちの回数。

温暖化前(青)に比べて温暖化後(オレンジ)は1℃だけ平均して高くなっただけのことだが、

(35℃以上の)「熱波の頻度が10倍になった!」と宣伝する。

バスケットボール選手の場合、新しい靴はジャンプを1cm高くしたにすぎない。2022 年のインド・パキスタンの熱波の場合、地球温暖化によって気温が1℃高くなっていたにすぎないのである。

これが誤解のないように科学的知見を伝える最も誠実な方法だ。わざと誤解を招くような奇妙な表現をし、気候危機を煽り立て、地球温暖化対策に駆り立てることは詐欺的な行為である。

■

関連記事

-

太陽光発電業界は新たな曲がり角を迎えています。 そこで一つの節目として、2012年7月に固定価格買取制度が導入されて以降の4年半を簡単に振り返ってみたいと思います。

-

(前回:米国の気候作業部会報告を読む④:人間は気候変動の原因なのか) 気候危機説を否定する内容の科学的知見をまとめた気候作業部会(Climate Working Group, CWG)報告書が2025年7月23日に発表さ

-

世界の太陽光発電事業は年率20%で急速に成長しており、2026年までに22兆円の価値があると予測されている。 太陽光発電にはさまざまな方式があるが、いま最も安価で大量に普及しているのは「多結晶シリコン方式」である。この太

-

4月21日放送映像。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 ドイツの屋台骨でありEUの中心人物でもあったメルケル首相が引退することになり、今ドイツではその後任選びを行っている。選挙の結果、どの党も過半数を取れず、連立交渉が長引いてクリス

-

学術的知識の扱い方 学界の常識として、研究により獲得された学術的知識は、その創出、伝達、利用の3点での適切な扱いが望ましい。これは自然科学社会科学を問わず真理である。ところが、「脱炭素」や「地球温暖化」をめぐる動向では、

-

2月のドイツ総選挙においてフリードリッヒ・メルツ氏が率いるCDU/CSU(キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟)が勝利(得票率2021年時24.2%→28.5%)を収める一方、現政権を構成するSPD(社会民主党)(25

-

3.11の大原発事故によって、日本と世界は、多かれ少なかれ原発代替を迫られることとなった。それを受けて、太陽光発電などの再生可能エネルギーへのシフトで脱原発・脱化石燃料という議論が盛り上がっている。すぐには無理だが、中長期的には可能だという議論も多い。当面はやむを得ず、CO2排出量を始め環境負荷が他の化石燃料よりずっと少ない天然ガスの効率的利用を繋ぎとして使って、中長期的には実現させるという論調も多い。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間